明朝時期藩王為什麼對守靈情有獨鐘?“守靈”能得到什麼?

今天小編為大傢帶來瞭一篇關於明朝藩王為何鐘情守靈的文章,歡迎閱讀哦~

"守靈",是一種民間習俗,如同古時新娘出嫁要坐花轎,過年長輩要給孩子們壓歲錢一樣。

這是對已經過世的親人一種紀念,因為我們活著的人認為,親人雖然已逝去,但靈魂還在人間。在去往"陰間"之前會回到傢裡來看一看,害怕靈魂在路上迷路,就會點一盞明燈放在遺體身邊。活著的人害怕燈熄滅後靈魂找不到傢,於是就徹夜坐在遺體旁邊,保證那盞指路明燈一直是燃燒的,所以就稱之為"守靈",又叫"停靈",是孝道的一種表現。

這個傳統是我們祖先一代一代傳承下來的,民間尚且如此,那麼在帝王傢又是怎樣一番景象?

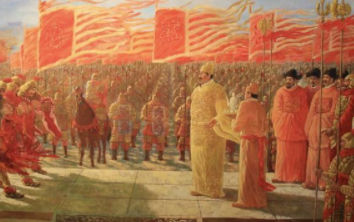

其實帝王傢更註重守靈,特別是到瞭明朝,"藩王"們似乎對於守靈情有獨鐘,他們真的就比別人孝順嗎?

並不見得,而是這些"藩王"們趁此機會在"放風"。

既然都是"藩王"瞭,那為何還需放風?瞭解一下明朝的藩王制度,就知為何他們樂於在老祖宗的墳前守靈。

朱元璋在建立明朝之後,根據流傳下來的分封制加以改革。再加上明朝當時的處境,就創立瞭新的藩王分封制。一方面是為瞭能夠抵禦外族的入侵,掃除前朝餘孽,而另一方面則是對這些藩王的監視和限制。對於那些威脅大的基本上都收拾好瞭,他感覺為孫子創下太平盛世,但不成想朱允炆還不罷休,繼位之後又一次"削藩",所以也就有瞭"燕王"朱棣"靖難之役"。

縱觀中國朝代變化,從漢以來,幾乎每個朝代都因"削藩"引起瞭各種的社會動蕩。朱棣算是最成功的一個,將侄子趕下皇位,自己君臨天下。

朱棣在成為皇上之後也繼續削藩,但是卻沒有朱元璋和朱允文那樣暴力。畢竟朱允文在位的時候將朱棣這一輩都給廢除,卻偏偏沒能搞定最有實力的四叔,反而被奪皇權。

朱棣對於這些藩王的做法是保留封號和土地,執行嫡長子繼承制,但是不能夠參與科考,不能夠從政,不能經商成為手藝人,也不能夠上前線帶兵打仗,總之各行各業全部不能參加。

不僅是限制瞭職業自由,就連人身自由也加以限制。朝廷下令要求他們不能出自己的王府,其實這就等於軟禁,一生隻能生活在同一個地方。哪怕王府再大,裡面的傭人再多,但天天如此誰都會不高興。接觸不到外面新鮮的事物,長此之後這個人就會頹廢掉,沒有絲毫的鬥志,也沒有任何信息的來源,所以更不會有爭奪天下的野心。

雖然在職業和自由上有所限制,但是在經濟上卻滿足這些藩王的要求,畢竟限制瞭自由,不給一點補償就真的說不過去,算是一種變相的交換。

有數據顯示,當時的靖江王府面積就有275畝,折算下是183333平方米。即使這麼大的一塊地方,藩王們還是渴望外面的世界。這其中,就有一位王爺就趁夜色,裝扮成瞭道士出府。但是卻被官府抓瞭回來,還上報瞭朝廷,不僅被嚴厲訓話,還差一點丟瞭這個王位,真是可悲。

所以說,為先祖們守靈就成瞭這些藩王出王府的機會,除此之外別無他法。

在明朝,堯山就是荒郊,不像在桂林城,有嚴格的限制。藩王們在這裡,還能到陵區周邊晃一晃,感受一下不一樣的環境。所以他們就會尋找各種理由待在這,時間越久越好。

既然是自己住,那麼守靈用的大宅子也盡可能修得大一些,更舒服一些。修建的宅子有圍墻、大門、中門、內門等等,還有幾百平米的大花園,像幾代人居住在一起的大宅子,兩側還配有廂房。擁有完善的地下排水系統和蓄水池,一看就是為長期居住做準備的。

藩王們居住在這裡守候著祖先的墳墓,現在想來也是一種諷刺。他們不用每天奔波勞碌就可以衣食無憂,但唯獨失去瞭自由。他們舍不得自己的富貴,用犧牲自由的方式來換取,真的是有些可悲。但這並不是他們本意,隻是生在這皇室傢庭,無奈的選擇而已。

其實仔細想想,朱棣也是一個"聰明人",用"手段"換取"軍權",不過最終犧牲的還是國傢的利益。但隻要能夠保證自己的皇權穩固,帝王們是不會考慮這些問題。消耗著大量的錢財和土地資源,養著一群"毫無用處"的親戚來換取自己安穩的皇帝寶座,這是帝王們能夠幹出來的事。至於吃不上飯的百姓,那就和自己無關瞭。

可謂是:興,百姓苦,亡,百姓亦苦啊。