古代君讓臣死臣真的要死嗎 這才是經典的冤假錯案

今天小編就給大傢帶來君讓臣死的文章,希望能對大傢有所幫助。

我們經常在古裝影視劇中看到這樣的情節:高高在上的皇帝怒發沖冠,指著剛才振振有詞冒犯自己的臣子,大呼一聲:來人,把他拖出去斬瞭!

這個時候,但凡有氣節的臣子,都會說出一句:君讓臣死,臣不得不死。

這句話已經成為我們認識古代封建專制社會的一面鏡子,君權是絕對的,大臣永遠處於弱勢。

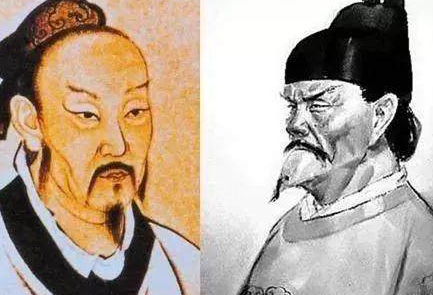

而這種君臣關系脫胎於封建社會的主流意識形態——儒傢學說,於是,作為儒傢思想開創者的“至聖”孔子和“亞聖”孟子,也就成為維護封建專制的代言人。

可是,孔子和孟子表示,“這口鍋我們背不得啊!”

把“君叫臣死臣不得不死”這樣荒謬的理論也算在孔孟之道當中,是典型的冤假錯案。

當然,孔子說過,君君臣臣,意思是君要有君要的樣子,君要有君的義務,君要有君的責任,反過來臣也一樣。但孔子從來沒有倡導過“君叫臣死,臣不得不死”。

《晏子春秋》裡面有兩個故事,很好地說明瞭孔子理想中的君臣關系。

有一年冬天,齊景公和國相晏嬰討論國事,天太冷瞭。齊景公對晏嬰提出個要求,你幫我把那碗熱湯端過來,晏嬰當場拒絕,說,我不是給你端熱湯的臣子。

過一會,齊景公更冷瞭,再對齊景公提個要求,你幫我把那件皮衣遞過來。晏嬰再次拒絕,說,我不是給你拿衣服的臣子。

齊景公非常生氣,說那你覺得你是什麼樣的臣子?

晏嬰說,我是社稷之臣,社稷之臣是跟你討論國傢大事的。

用今天的話說,你隻有不以對待老媽子對待小丫頭的態度對待我,那麼我在跟你討論國事的時候,才能充分意識到自己的身份和責任,才不至於唯唯諾諾,你說什麼我就點頭哈腰稱是什麼, 才能盡到我社稷之臣的責任。

他說的很對,齊景公隻好認瞭。

又是一年冬天,趁晏嬰到鄰國去訪問瞭,逮著這個機會,齊景公把好不容易農閑時候的老百姓全召集起來,給他自己修建一個遊樂用的大臺。

天那麼冷,幹的完全是可以不幹的活,老百姓個個怨聲載道,他們編瞭歌謠,說在這樣的氣候下,讓我們幹這樣的活,生在這樣的國傢真是沒法活。

晏嬰在回國的路上,就聽到瞭這個歌謠,見到齊景公,匯報完外交事務,接著說,我聽到我們的百姓新創作的歌謠瞭。

接著他把這個歌謠學唱瞭一遍。

齊景公當然聰明,說:你指的是給我造大臺的事吧,我立刻下令停工。

晏嬰領瞭聖旨,出瞭宮門,直奔工地,先用棍棒揮向那些老百姓,並惡言相向,說我們的國君讓每個百姓都有房子住,現在他要造個大臺你們就如此怨聲載道。

百姓於是都恨晏嬰助紂為虐。

而正在這時,齊景公停工的命令到瞭。老百姓都說還是我們的國君好,自己知道錯瞭,自己就能改正。

這兩個故事的後一個故事,說的是臣事君以忠。當面直言進諫上級的決策錯誤,但出瞭宮門之後,最高的威望,最後的榮譽,仍然歸於君主,而不是炫耀自己,歸功於自己。

而前一個故事說的是君使臣以禮, 如果不符合禮,端一碗熱湯遞一件衣服都不行,更不要說為所欲為的殺戮瞭。

孔子聽到這兩個故事,專門表揚說,這樣的君臣關系才是合格的君臣關系。

到瞭孟子,就更不得瞭。孟子繼承瞭孔子的衣缽,提倡仁政,要求國君都必須是有崇高道德的仁君。

可天底下哪來那麼多仁君?你碰上瞭昏君,乃至於暴君怎麼辦?孟子明確提出,君主之位,並非神聖永恒的,它是可以改變的,君主個人的品行就是君位去留的標準。

君主如果像對待親人一樣對待臣子,臣子才能成為他的心腹,君主如果對狗對馬一樣對待臣子,臣子就視他為陌生人,而君主如果像對待土顆粒像芥草這種最不值錢的東西的態度,來對待臣子,那麼臣子看你,就像敵寇就像仇人一樣,君之視臣如土芥,則臣視君如寇仇。

這個實在太刺激瞭,終於把一個皇帝給整惹毛瞭。誰呢?就是大名鼎鼎的朱元璋。

朱元璋當瞭皇帝才讀《孟子》,讀著讀著勃然大怒,說這老頭要是活在現在,我是一定不會放過他的。

但孟子的地位早已確定,怎麼辦呢?朱元璋先下令,把國傢孔廟中孔子邊上的孟子的像給搬走,然後再明確指示,有敢上朝替孟子說情的人,我用亂箭射死他。

朱元璋還專門找人做一本《孟子節本》,把孟子這本書裡他看不慣的上面的這些話,加上我們的中學時代都背過的,“民為重,社稷次之,君為輕”之類他看不順眼的話,統統刪光。

他把這個《孟子節文》頒佈到到全國,讓以後中國的讀書人隻允許讀經過他政治審查的節本。

日本受中國文化影響很深,諸子百傢在日本受到不同程度的歡迎,但孟子學說在日本長期遭到禁止,因為孟子說可以廢掉壞的君主,改立好的君主,這跟萬世一系的日本天皇制是嚴重沖突的。

視天皇為性命的日本人,無法理解孟子的無法無天。

明代一位著名學者就在書裡記錄過,當時的日本人來中國買很多古書,而且出的價格很高。

但他們買這買那,就是不買《孟子》,還揚言,誰要瞭買瞭孟子,回日本的船就會在海上翻掉。

那時候沒有飛機,中日航行都是靠海,把孟子的書看成瞭會招災的不祥之物,而且變成瞭一種聳人聽聞的神話到處傳播,也可以看出,他們對孟子的畏懼與憎恨。

而這也從一個側面,顯示瞭孟子獨具的思想光芒。