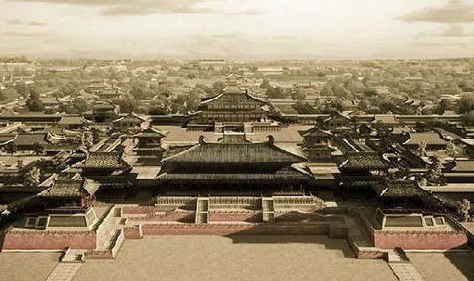

洛陽和長安哪個更適合做都城?洛陽和長安分別有哪些優勢?

今天小編為大傢帶來瞭一篇洛陽和長安哪個更適合做都城?歡迎閱讀哦~

我們有六大古都之說,洛陽、長安、南北二京、開封、杭州,說實話,無論從歷史意義,還是時間長久,我不認為開封、杭州能同前四者相提並論。不過我們今天隻為探討洛陽和長安。

長安為十三朝古都,以它為都城的朝代有西周、秦、西漢、東漢(獻帝)、新朝、西晉(晉愍帝)、前趙、前秦、後秦、西魏、北周、隋、唐。

洛陽亦是十三朝古都,以它為都城的朝代有夏,商,西周,東周,東漢,曹魏,西晉,北魏,隋,唐(武周包含於內),後梁,後唐,後晉。

所謂十三朝古都,不過是虛數,為瞭讓長安和洛陽顯得一樣罷瞭,還有不被正史承認的過渡政權,也曾定都長安,如更始、黃巢、大順等。單論作為都城的數量來說,洛陽要遠遠多於長安,哪怕定都長安的一些朝代,例如唐也會將洛陽定為陪都。

長安、洛陽哪個強,這個真的沒法比,隻是不同時期,作出不同的選擇。洛陽也好,長安也罷,都曾多次毀於戰火,卻又再次崛起,直到唐朝以後,才失去“都城”的作用,而主要原因便是“糧食”。

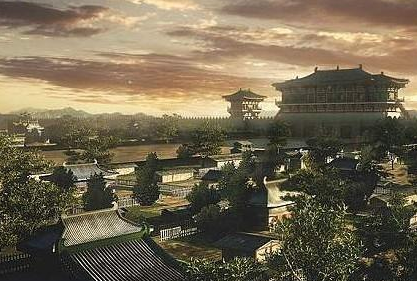

定都長安勝於“形勝”,關中平原歷來被稱為“四塞之國,金城千裡”,北有岐山,西有隴山,南則有秦嶺,所謂三面環山。山河本就是天然屏障,在關鍵地勢上修建幾所要塞,便可以做到易守難攻。

秦國能最後統一天下,地形占據很大原因,它擁有四關蕭關(北方)、函谷關(東方)、武關(南方)、大散關(西方),這也是四賽之國的由來。

除瞭易守難攻的地勢優勢,關中還有“天府之國”的美稱,既關中平原土地肥沃,易於種植糧食。有地形,在對外戰爭中便能占據優勢,甚至能立於不敗之地。

楚漢爭霸,劉邦哪怕屢戰屢敗,隻要關中不失,他就擁有一塊穩定的後勤基地,能源源不斷為他地輸送士兵、糧草,項羽打個齊國,結果老窩彭城都沒瞭,時間一長,項羽自然會失敗。劉邦因關中得天下,可他首先想得定都洛陽。

洛陽地勢雖然沒有關中險惡,但也不錯。北有黃河、南有太行,東有虎牢、西有潼關,至於土地更不用說瞭,若這裡不善種植,也不會自夏商便立為都城瞭。

長安、洛陽如此相像,這也是漢唐時期實行兩都制的原因。不過哪怕長安、洛陽再難進攻,總有被攻陷的時候,畢竟沒有永久的王朝,唐朝長安曾六次被攻破。洛陽比長安有一個優勢——水利發達。

長安土地肥沃不假,但種地還得有充足的水資源。秦國修建鄭國渠,漢朝修建白公渠、成國渠,唐修三白渠。除瞭水之源限制,關中地形狹小是不爭的事實,有限的土地,糧食自然也是有限的。

一國之都會產生“聚集效應”,會吸引各種各樣的人聚集到都城,看看如今的北上廣就明白瞭。龐大的人口,帶來的糧食供給壓力,隋唐以前還好,各種戰亂、天災人禍,關中人口一直在可支撐范圍內,但經過隋唐發展,人口基數增長,僅靠關中一地就有點力不從心。

關中的險峻地形,並不會因為你是主人,便讓你行動方便。復雜的地形意味運輸困難。東晉桓溫第一次北伐,根本沒帶多少糧食,不是不想,而是運輸困難,難以攜帶罷瞭。

註:黃河水道有難走的三門峽。陸地、水道都很難走。

洛陽則不同,借助黃淮水系,可以將南方的糧食輕松運入洛陽,大大緩解瞭飲食問題。至於宋朝定都開封,主要原因就是開封守著汴河,運輸更為方便,一句話吃喝代表一切。

地形險峻的城池,有利於奪取天下,不一定利於守天下。曹操拿下鄴城後,將鄴城變成自己老窩,可魏國都城是洛陽。北魏孝文帝遷都,首選便是洛陽(既有南北對峙的原因,也有因洛陽是“正統”)。

唐朝高宗時期,李治就常帶著武則天往洛陽跑,等武則天建周,幹脆定都洛陽。唐朝後期,曾因為糧食運不進關中,唐懿宗生生餓瞭兩個月。

五代除瞭後唐,後梁、後晉、後漢、後周都定都開封,主要原因就是在這裡能吃“天下飯”,南方糧食可以走黃淮水道,河北、山東稍近的地方,糧食更容易往開封運輸。

宋朝在五代基礎上建立,幹脆也選擇開封為都城,於是長安、洛陽二都漸漸沒落瞭,當然運輸方便,意味著交通發達,無險可守。若長安、洛陽足以養活都城的皇親國戚、百官百姓,自會繼續成為都城,關鍵他倆不符合條件啊。

當然沒有一個永遠不會被攻破的都城。長安、洛陽定都的朝代雖多,可哪一朝存過瞭三百年?總不能全部歸咎於都城問題吧。

曾經的幽燕,是落後、荒涼之地,卻成瞭最後的都城,幽燕之地既能接收南方糧食,又有燕雲十六州作為防護,算是理想都城瞭吧,哪成想時代變瞭,武器變瞭,城高墻深再也擋不住敵人瞭。