賀卡的起源是什麼?歷史上第一張賀卡是什麼時候出現的?

今天小編就給大傢帶來賀卡的起源是什麼?希望能對大傢有所幫助。

現在是2020年的開端,不論你在去年過的怎麼樣,在這個新的一年的開始,我希望大傢都能夠心想事成,天天開心。說道新年開始,親朋好友們互相送個祝福還是很有必要的呢,然而贈送賀卡我覺得是在現在這個互聯網發達的社會的一種文化的堅持吧,是一種比較傳統的傳遞祝福和表達意願的方式!大傢知道賀卡的由來嗎?接下來小編就帶大傢瞭解一下賀卡的由來。

1、賀卡的起源

其實賀卡起源於唐太宗用賀卡給大臣拜年 每到新年和春節,上至國傢元首,下至尋常百姓,都有向親朋好友寄送賀卡的習慣。賀卡這一特殊的祝福介質,究竟是何時誕生的,為何會流傳至今,又經歷瞭怎樣的發展變化。

中國傳統文化中非常強調“禮”,禮曾是中華文化的精髓。禮節中的許多內容是靠形式來表達的,比如賀卡。在個人重大事情或公共節日前呈送賀卡,一來形式莊重,二來提早通報對方,與人與己均為方便。故漢朝以來,賀卡作為傳統形式一直延續保留,隻是名稱有所變化而已。

2、文獻記載中的第一張賀卡

其實歷史文獻中第一次出現賀卡的的身影是在北宋時期,而且我相信這個跟賀卡有關的這個人大傢也都很熟悉,他就是北宋文學傢秦觀。離現在可已經有近前年歷史瞭。但是這張賀卡上面就簡簡單單的寫瞭十七個字“觀,敬賀子允學士尊兄,正旦,高郵秦觀手狀。”其實啊在秦大文學傢那個時代還不是叫做賀卡,真正的名字叫做“賀貼”。這句話開門見山,雖隻有短短一句話,卻發自肺腑,讀之令人感佩。可見,宋朝時使用的名刺,就已經很花哨瞭。

這種賀卡,其實在古代還有另外一種稱呼,叫做“刺”。“刺”的使用方法就是在一塊東西上面刺上寫有自己的名字、官爵,有時候還會寫上自己的籍貫,在拜見陌生的長輩或高官時起到自我介紹的作用,相當於今天的名片。

4、古代的賀卡

在紙成為主要的書寫材料後,刺的用材也從木片轉變成瞭紙片,改稱“名帖”。由於名帖具有方便易攜等特點,所以它的用途和使用范圍,也在以後的歷史中漸漸擴大。到瞭宋代,名帖被賦予瞭一種新的用途。每當新年來臨,人們就讓仆人或子弟代為跑腿,給被祝賀人遞送“賀年名帖”。

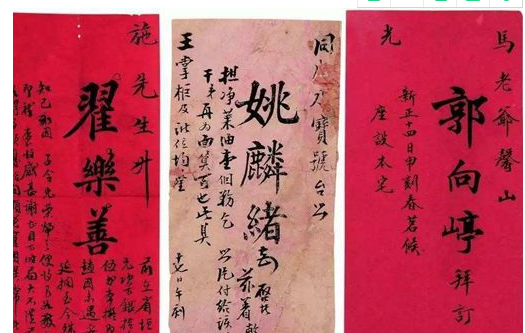

明清時期,呈送賀卡名帖等更有一套禮儀,按規定仆人不能親自用手呈送賀卡,故發明瞭拜匣,即拜見時仆人所持匣盒,呈長方形,大小正好容納賀卡名帖,見主人後,仆人不能直接用手持卡或帖,必須打開拜匣,讓主人取出。大戶人傢會制作自用拜匣,我就藏有明清紫檀黃花梨拜匣多個,其中清代紅木制作的《福臻堂趙》的拜匣,制做精良,顯示瞭趙傢主人不凡的身份。

明清之時的賀帖出現瞭一種獨立的樣式。清褚人獲在《堅瓠首集》卷一中有這麼一個記載:“元旦拜年,明末清初用古簡,有稱呼。康熙中則易紅單,書某人拜賀。素無往還、道路不揖者,而單亦及之。”紅單就是專用於年節而用紅紙制作以表示吉慶意味的賀帖,顯然不能在平日中作為名紙使用。這紅單可說是中國古代出現的一種真正的賀年卡瞭。

3、現代的賀卡

近代意義上的賀卡首先發端於聖誕卡的印制,隨後不斷發展,出現瞭各種節日賀卡,其中中國郵政推出的自創型賀卡以及相繼推出的植物賀卡,刺繡賀卡等都給傳統賀卡註入瞭新的內容。

到瞭二十世紀初,普遍風行,不論是不是基督信徒,以聖誕卡向親友祝福,和恭賀新年。並由此派生出比較非宗教化(或者說東方化)的“賀年卡”。由於傳統紙質卡片,其材料多為高檔木漿紙,而生產這種紙消耗就是木材資源。在提倡低碳環保的今天,傳統的賀年卡在與現代的網絡技術融合後,又在虛擬的社會裡,創造瞭自己新的輝煌:電子賀卡。電子賀卡相當於是電子賀卡以其快速便捷,節約環保的特點,迅速成為一種時尚。

總結:

小小的一個賀卡誰知道有這麼大的來頭,年齡都已經千歲瞭。雖然在現在互聯網發達的時代,發微信,發短信,視頻電話,微信電話這種快節奏的生活方式裡面,電子行業對傳統行業的賀卡產生瞭一定的沖擊,但是我個人認為兩者是完全無法相互取代的。部分人認為收到傳統賀卡時那種幸福、感動的感覺是其他方式所不能替代的,傳統賀卡依然有著電子賀卡不能取代的優點。