東北寒冷寂寥,為什麼清朝有人冒著生命危險都要闖關東?

今天小編給大傢帶來東北寒冷寂寥,為什麼清朝有人冒著生命危險都要闖關東?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

近代史上有三大移民潮,闖關東、走西口和趕大營,他們有的是為瞭求發展,也有的是為瞭躲避戰亂。今天我們就來說一說闖關東。

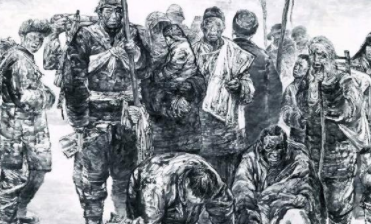

闖關東的主力人群是山東的一些百姓。山東省人口眾多,土地又有限,一遇到災年的時候糧食就不夠吃,由此形成瞭大批流民。而這些流民居無定所隻能到處漂泊。山東人重義氣,有魄力,具有十足的冒險精神。闖關東是需要勇氣的。東北被稱為滿清王朝的“龍興之地”,在當時開發東北無異於是動滿清龍脈,所以從康熙七年開始東北推行局部封禁,後來又開始全面封禁,不允許關內的人私自跑到東北地區去生活。封禁政策是一把雙刃劍,東北雖然人口少瞭但留下瞭青山綠水,肥沃土地。這也是關內漢人向往東北的原因。故而一旦關內的百姓遭受到瞭天災的時候,他們就偷偷渡海到關外去生活。而這一行徑完全是跟朝廷政策對著幹,故而才稱之為“闖”。 在當時沒有路引的情況下去往關外可是殺頭大罪,弄不好全傢都是有去無回,但是比起讓他們無休止地餓肚子來說,他們寧願背負著被殺頭的危險溜到關外去生活。

滿清統治者不願意漢人到關外去,除瞭認定這裡是他們的龍興之地以外,他們還覺得這是滿人最後的地盤,他們一直在給自己留退路。因為他們一直覺得自己幾百萬的人口很難統治占據幾億人的漢民族,所以一旦天下有變他們就退回關外,關起門來做土財主。但是隨著帝國主義的鐵蹄踏足東北,滿族統治者這種想法就被打消瞭。他們意識到也許自己還沒有退回去這些關外的土地就要成為沙俄和日本的瞭。為瞭抵禦這些列強的侵略步伐,清政府實行實邊政策,他們把山東等人口大省的部分人口轉移到東北去,鼓勵人口北遷。這樣一來闖關東的人就越來越多瞭。根據相關數據顯示,到1930年闖關東的人口已經達到瞭67.3萬人之巨。正是因為這些人的到來才使得北方的沙俄、東邊的日本安定下來,而不是以無主之地的理由和借口繼續蠶食東北之地。

除此以外,對於這些山東流民來說,關外距離流民的老傢更近一些,所以一旦傢鄉情況轉好就可以回去。作為傳統的中國人都有一種安土重遷的思想,而處於孔子故裡的山東人來說,他們這種思想更為濃厚。所以他們選擇暫時到關外去討口吃的,一旦傢鄉情況好轉就回去謀生。據資料顯示,在相當長一段時間裡流亡到關外生活的百姓也興起瞭一陣回流熱潮,回流的目的地就是流民之前的老傢。這樣的現象很好地佐證瞭我們這個定論。地緣關系太重要瞭,對應於山東百姓來說江南雖好但是距離遙遠,一路上要經歷許多的打打殺殺暫且不提,即使有幸活著到那裡,以後再想要回來就成為瞭一個巨大的問題。

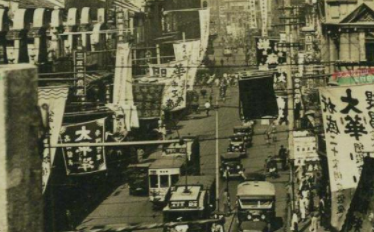

從骨子裡面來說生存對於山東百姓來說是遠遠不夠的,他們想要的而是發展。南方是滿足不瞭他們這個野心的。南方雖然經濟繁榮,百業興盛,但是逃難至此的人鮮有機會出頭,隻能從事那些最低賤最苦命的職業。在南方就算想當個農民都很難。南方田地緊張,土生土長的南方人手裡面都沒有多少水田,而這些山東百姓逃荒過去肯定也是得不到田地的,至多是做南方富戶手下的一個苦力罷瞭。但如果他們能夠到北方去的話就不一樣瞭,開發程度不高的關外急等著人去開拓,但凡勤快點的人都可以在這裡獲取到財富,成為主宰自己命運的人,而不需要成為別人的附庸。

逃到關外也是人們對於和平生活的一種向往。關外開發程度低,很多地方都是人煙稀少,帝國主義雖然多有覬覦但是尚未對這片土地采取行動,故而內部比較穩定。但是江南則不同,江南地區繁華,水運便利,帝國主義早就看中瞭這片土地。不僅僅是帝國主義要染指這片土地,那些獨掌一方的大員以及野心傢也在這片土地上博弈,所以看似繁華安定的江南實際上是一片動亂,危機四伏。故而流民選擇瞭闖關東而不選擇去南方。

人除瞭受限於經濟、社會氛圍等人文因素以外,還要去考慮一下氣候、飲食等因素。關外四季分明,東部季風暖濕帶濕潤氣候。夏無酷暑,冬無嚴寒,雨量充沛,氣候宜人,對於山東百姓來說關外的氣候條件似乎更適合其生存發展。但是江南就不同瞭,江南地區夏季酷熱,冬季過於濕冷,對於中原過來的百姓是很難適應的。在飲食上,關外的百姓喜歡稍微重口味一點的食物(油、辣放的會比較多),這很契合中原百姓的口味。但是在江南則不然,江南地區的食物大多以清淡,甜食為主,對於習慣瞭重口味飲食的人來說突然一下吃如此清湯寡水的東西是非常不適應的,幹起活來都沒什麼力氣。

綜合上述條件,那些逃難的百姓很冷靜客觀的選擇瞭關外而沒有選擇江南。他們這樣做使得個人和政府兩方面都有所受益。對於他們個人來說到關外這廣闊天地之間不僅可以填飽自己的肚子,而且還可以實現自己的抱負,所謂是一舉兩得之事。而對政府來說民眾投身關外不僅僅促進瞭關外的發展,而且還使得帝國主義侵占中國的步伐減緩,使中國有瞭加強關外軍事這一的喘息機會。最後咱們用一句話來總結百姓的選擇,關外雖苦,但是卻大有作為;江南雖富,但卻無立錐之地。