從古至今的航海史!最早的航海活動出現在什麼時期?

大傢好,這裡是小編,今天給大傢說說中國的航海史,歡迎關註哦。

歷史上的中國,是一個有著悠久航海史的航海大國。中國有著漫長的海岸線,有著世界上最高、最發達的文明,是世界上最先掌握航海技術的民族之一。中國文化經海洋傳播到海外,對東亞、東南亞和沿印度洋的古代國傢產生瞭深遠的影響。

早在兩千多兩年,中國人就開通瞭由印度洋通往非洲大陸的"海上絲綢之路",是世界上最早掌握使用指南針的國傢,中國的指南針和造船術由阿拉伯人經地中海傳到歐洲,為世界的航海技術大發展做出瞭巨大的貢獻。同時歷史上中國也湧獻出瞭鑒真、鄭和、冼夫人等一大批航海傢,在很長的一個歷史時期,中國都是處在世界航海文明的頂層,隻是近代淪為半封建半殖民地社會後,中國的航海事業發展出現瞭一點阻礙,被歐美一些工業強國趕瞭上來而已。

最早的航海者

中國的航海史可以追溯到七千年前。《易經》上就記載過伏羲氏"刳木為舟、剡木為楫"的故事,而在河姆渡史前文明遺址中出現的七千年前的木槳,則是中國人最早航海的鐵證。中國古代書籍文獻中關於航海的記載數不勝數,《竹書紀年》也記載過夏朝帝芒"東狩於海,獲大魚"的事跡。商朝人與海外的聯系更加頻繁,《詩經》上就有"相土烈烈,海外有截"之類關於商人航海活動的記載。

春秋戰國時期的吳國、齊國、燕國、魯國、越國等鄰近大海的國傢的航海技術也非常發達。吳國和齊國都能制造出長十丈、寬一丈五的大船,名叫"翼船",這是一種有兩層甲板的戰船,完全可以勝任海上航行。齊國的齊景公曾經乘坐這樣的翼船在海上遊玩,半年都不用上岸,孔夫子十分羨慕,做夢都想乘坐這樣的大船"乘桴桴於海上"。

吳國的戰船可以從東海出發,跨越東海、黃海,來到位於渤海灣的齊國膠州地區。當年吳王夫差攻齊,正是沿著這條海上航線到達齊國的。而燕國則利用先進的航海技術,利用海軍征服瞭朝鮮半島,並派人到達瞭日本,開辟瞭遼東到日本的新航線,開啟瞭中日之間的海上航路。

最早的大型船隊

秦始皇統一六國後,航海技術得到進一步發展。方士徐福為秦始皇去海外尋找不死仙丹,所乘的大船搭載瞭數百名工匠和三千童男童女,船的大小可想而知。徐福曾遠航到"平原廣澤",據後世學者考證,他的船隊至少到過日本和菲律賓地區,甚至到達過琉球群島。

漢代有著當時世界上最先進的航海技術和船隊。漢武帝建立瞭"樓船軍",這是世界上第一支專業海軍。這支部隊乘坐的是船高首寬,外觀似樓的"樓船",可遠攻也可近戰,是古代史上戰鬥力最強的海軍。樓船可容兵員數百名,配有世界上最早的櫓和舵,每層的四周都建有"女墻",甲板上還有硬木做成的"戰格",四壁都蒙上皮革加強防護。船的最頂層有指揮作戰的軍旗手,在戰鬥中可以指揮士兵作戰。更為難得的是,樓船四周還有由艨艟、鬥艦、斥候、先登、赤馬舟等組成的護衛船隻,與今天海軍中的航母編隊非常類似。公元前113年,漢武帝派10萬樓船軍遠征南越,漢代水軍戰鬥力之強大可見一斑。

漢朝遠洋航行的距離也非常長。漢武帝時,漢朝的遠洋航行路線已可以從廣東出發,經南海進入馬來半島、暹羅灣、孟加拉灣,到達印度半島南部的斯裡蘭卡,然後經紅海到達埃及的開羅,再由波斯灣進入兩河流域,之後由希臘、羅馬經地中海到達羅馬帝國。這條航線長達八千海裡以上,是世界海上交通史的一大創舉。

唐朝是封建社會的一個繁榮時期,大唐帝國憑借強大的經濟和開放的胸襟,向世界各國敞開瞭懷抱。唐代的廣州、泉州、揚州等世界性的碼頭和港口,唐朝制造的長達二十餘丈、能乘坐七百多人的遠洋大船組成的船隊就是從這裡出發,經南海、馬六甲海峽,越過印度洋,經過斯裡蘭卡、印度半島和巴基斯坦,到達大食。這些大船可以無視印度洋和波斯灣的大風大浪,而唐朝的遠航者也掌握瞭利用季風和洋流的變化,每天航行70海裡以上,遨遊於風浪之間,他們代表的是大唐王國的最高航海技術,代表的是大唐最鼎盛的造船技術,代表的是大唐盛世那種傲視天下的自豪。

鑒真東渡

大唐開元二十一年,日本僧人榮睿和普照奉聖武天皇之命,來到大唐,邀請德高望重的鑒真大師東渡日本,弘揚佛法。鑒真大師不辭辛苦,帶著弟子們踏上瞭六次東渡的艱難歷程。

俗話說好事多磨,鑒真大師前五次東渡都是因為官府的阻撓或者惡劣天氣的影響沒有成功,直到二十年後的公元753年,在日本遣唐使藤原和吉備等人的幫助下,鑒真大師終於乘船來到瞭日本,將高深佛法傳播到東瀛。

鑒真前五次東渡的失敗,並不是唐朝的航海技術落後,而是當時唐朝政府阻止平民出海日本。所以鑒真第一次和第四次東渡都是被官府直接幹撓之下,未能成行。唐朝的造船技術雖然發達,但是全國的優秀造船工匠和航海能手基本上都是政府的雇工,鑒真等人招募不到優秀的船員,也找不到合適的船隻。所以在幾次出海時,沒有經驗的船員們並不懂得躲避強大的東北季風,造成瞭前幾次的失敗。所以鑒真前幾次東渡失敗,並不代表唐朝航海技術和造船技術落後,面是他的東渡是政府禁止的、類似偷渡一樣的行為,失敗也屬正常。

指南針的運用

宋、元時期,中國人發明瞭指南針,並將其運用在航海上,這是世界航海史上的一大突破。宋代《萍洲可談》中記載瞭當時航海遠洋者利用指南針辨別航向的情景:"舟師識地理,夜則觀星,晝則觀日,晦陰觀針"。指南針在航海史上的運用,較海文航海和天文航海是一個科技上的大躍進,在世界航海史上有著裡程碑式的意義。

宋代和元代的造船技術也非常高超,能造出長三十多丈、寬四丈以上、可載千餘人,擁有二十四個槳輪的尖底快速海船。元朝就是利用這種船,開辟瞭海上漕運路線,這條路線從平江起航,從山東膠州繞過山東半島,抵達海河的河口,再沿海而上到河北武清,將糟運運到北京。自從開辟海上糟運航線後,糟運能力猛漲瞭六七倍,解決瞭首都北京地區的錢糧,使得北京能在接下來的明清兩朝坐穩首都的地位。

鄭和下西洋

明朝時,迎來瞭中國古代航海史上最盛大的創舉——鄭和下西洋。自永樂三年起,鄭和率領二百餘艘船隻,其中包括六十二艘長44丈、寬十八丈,上設九桅十二帆的大號寶船,帶著兩萬千七餘名船員和官兵,先後航行於西南太平洋和印度洋上,最遠航程達到七千多海裡,先後到達南亞和東非地區的三十多個國傢,並繪制瞭帶有航路的航海圖。無論是船隊的規模、航海的技術還是航海的國際影響力,都是當時世界之最。他比哥倫佈早八十七年到達東非,比麥哲倫航海早116年,在永樂大帝那個年代,中國是世界上最強大的具有遠洋航行能力的大國,鄭和下西洋是中華民族征服海洋的一個重要標志。

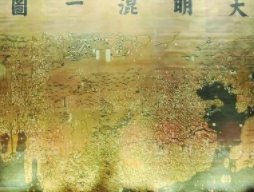

《大明混一圖》

《大明混一圖》是根據鄭和下西洋的航海經歷,於明洪武二十二年(公元1389年)繪制的一幅世界地圖。該圖長3.87米,寬4.75米。是世界上最早、最大的世界地圖,也是迄今為止我們能見到的最早描繪非洲的世界地圖。這幅珍貴的地圖原件現存於中國第一歷史檔案館。

《大明混一圖》規格為386×456cm的掛圖,圖內標明瞭明朝及鄰近地區的各級居民地、山形、河流及其相對位置。居民地均以地名加框的方法定位,其框用不同顏色區別內外所屬。它以大明王朝版圖為中心,東起日本,西達歐洲,南括爪哇,北至蒙古,是目前已知尺寸最大、年代最久遠、保存最完好的古代世界地圖。

《大明混一圖》上沒有明顯的疆域界限,是以不同顏色來區別內外所屬。它圖描繪瞭明朝各級治所、山脈、河流的相對位置,鎮寨堡驛、渠塘堰井、湖泊澤池、邊地島嶼以及古遺址、古河道等共計一千餘處。《大明混一圖》還詳細繪制瞭歐洲和非洲的地形。其中非洲大陸位於左下方,尼羅河、奧蘭治河、德雷肯斯山脈都標註得非常詳細。此圖繪制精美,內容豐富,是一件國寶級的珍貴文物。

最後的榮光

明朝中葉之後,由於明朝重錯誤的執行瞭海禁政策,中國古代輝煌的航海事業受到瞭沉重的打擊,逐漸走向衰弱。雖然在明朝末年出現瞭鄭成功這樣精通航海技術的民族英雄,也曾打敗當時海上強國葡萄牙,收復瞭臺灣,但這不過是中國古代輝煌的航海史上的回光返照。

1895年的甲午海戰中,清朝的北洋海軍全軍覆沒,中國古代的海洋史從此劃上瞭句號。從這時起的半個多世紀中,中國人再也沒有向大洋深處邁出過自己的腳步,直到新中國成立,中國的航海事業才迎來瞭自己的春天。