漢朝“罷黜百傢獨尊儒術”的真相是什麼?治國需要儒傢思想嗎?

今天小編為大傢帶來漢朝“罷黜百傢獨尊儒術”的真相是什麼?希望對你們能有所幫助。

“罷黜百傢獨尊儒術”,是我們初中歷史中就耳熟能詳的內容瞭,此後的我們在解釋歷朝歷代的興亡更迭時,都會加上一個衡量標準,那就是當朝皇帝是否重視儒傢,重視便為明主賢君,國傢也會興旺發達,不重視則為暴君,國傢終將走向滅亡。

這個看似合理的邏輯關系,其實存在一個明顯的問題,那就是很多王朝的末年,恰好正是儒傢最為興旺的時候,別的不說,就拿提出“罷黜百傢,獨尊儒術”的西漢來說,亡國前正是儒傢鼎盛的時候,那位當瞭皇帝王莽可是徹徹底底的儒傢死忠粉。所以說漢武帝“罷黜百傢獨尊儒術”,並沒有看上去那麼簡單。

儒傢從一開始就不受待見,因為不實用

春秋戰國誕生瞭諸子百傢多種學說,孔子的儒傢學說隻是其中之一,但卻並沒有被哪個大國所接受,這也被後世人看作是孔子一生的悲哀,認為諸侯各國不識貨,但更為真實的原因因為槍桿子裡出政權,孔子那一套並不適合一統天下,而隻適合做宣傳,教化老百姓好好聽話。

春秋戰國真正受重視的是縱橫傢、兵傢和法傢,縱橫傢那一套相當於如今的軍事聯盟和戰略夥伴關系,兵傢則相當於是國防力量建設,畢竟打鐵還需自身硬,而法傢就相當於如今的依法治國。所以你看,這幾傢思想後世幾千年來其實一直在用,隻不過這些理論都很低調,從不“叫囂”自己的功勞。

但到是儒傢一直以開創千年華夏文明自居,其實頗有些站不住腳。

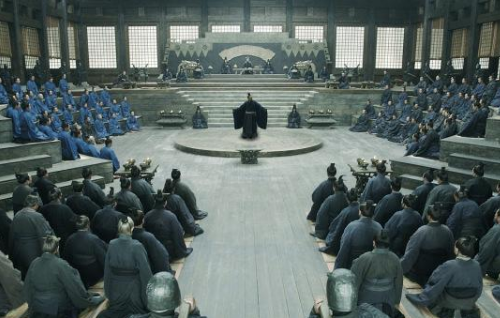

罷黜百傢獨尊儒術的真實目的,是為瞭奪權

再來說漢朝重視儒傢,其實這句話並不準確,漢朝官方在前期可是虔誠的道傢信徒,文景之治之所以能夠讓國力恢復,與道傢的無為而治有極大關系,正是在這種思想間接刺激到瞭最早的商貿自由化,促進瞭漢朝國力的恢復。

公元前141年,漢武帝繼位,但此時他隻是傀儡,掌權的是竇太皇太後,也就是電視劇《美人心計》中林心如扮演的竇漪房原型。此時已經是老人傢的竇太皇太後是黃老學說的忠實粉絲,連帶著她這一系的官員也都是黃老學說的死忠粉。

後來漢武帝想逐漸奪權,但出於孝道不好意思直接懂自己祖母的人,隻好打出瞭“罷黜百傢獨尊儒術”的旗號。實際上經歷瞭秦滅六國以及楚漢爭霸後,到瞭漢朝以後百傢早就凋零殆盡,唯獨儒傢門生多一些,所以這個“罷黜百傢”劍指的就是黃老學說,說得再露骨一點,就是漢武帝逼著滿朝大臣站隊,還想做自己祖母死忠粉的請依舊支持黃老,而想要歸順自己的就請站隊儒傢。

而在此之前,大儒董仲舒已經提前投靠瞭漢武帝,並在私下標瞭忠心,表示即使有官員辭官不敢,我們儒傢別的不多就是會讀書寫字,一門心思相當官的人多,他們可以用來填坑。

於是經此一役,漢武帝徹底掌控瞭漢朝權力,真正的做到瞭一言九鼎,為後來的雄圖霸業打下瞭基礎。

治國到底要不要用儒傢?對此漢宣帝看的最透徹

西漢時期不論是崇信黃老,還是獨尊儒術,本質上都是權力蛋糕的重新分配,與老子或孔子壓根沒啥實際關系,這就好比歐洲的文藝復興運動(歐洲14世紀-16世紀),他們打的旗號雖是復古,但本質上搞的是徹頭徹尾的改革。

對此漢武帝的曾孫,西漢第十位皇帝漢宣帝(見註釋1)看得很透徹,當他見到自己的兒子(太子)被身邊的儒生忽悠的一愣一愣的時候,便教訓的說道:

漢傢自有制度,本以霸王道雜之,奈何純任德教,用周政乎

這句話就說的很直白瞭,想要治理一個國傢怎麼能光鼓吹仁義道德(那些虛的),弄這些的前提是先要搞好經濟發展和法制建設,隻有先務實才可以再務虛,虛實結合的和諧效果才能顯現。

隻可惜太子終究當瞭耳旁風,繼位後大搞務虛,幾乎放棄瞭經濟發展和法制建設,將漢宣帝留下的好好傢業敗瞭個精光,也為西漢的衰亡埋下瞭伏筆。

陰差陽錯被後世王朝效仿,因為儒生拿著史書大筆

關於孔子還有一個頗為有趣的故事,司馬遷在《史記·孔子世傢》中記載:

孔子在位聽訟,文辭有可與人共者,弗獨有也。至於為《春秋》,筆則筆,削則削,子夏之徒不能贊一詞。弟子受春秋,孔子曰:“後世知丘者以《春秋》,而罪丘者亦以《春秋》。

這段話的意思是說孔子在修訂魯國史書《春秋》時,采用瞭“筆”和“削”兩種方法。“筆”就是按照自己想法在史書上增加內容,“削”則是將自己不喜歡的地方刪掉。很主觀也很大膽,所以孔子才會說後世人不論是理解,亦或是吐槽他都會依據這本《春秋》。

我們知道,史官記錄歷史最為重要的便是公正客觀,並且不要帶有自己的主觀色彩,這樣才會給後人留下一個比較客觀的視角,不至於誤導後人。關於這點在春秋以後其實都很難做到,縱使是史傢之絕唱的《史記》也或多或少融入瞭司馬遷的個人主觀性判斷,比如將西楚霸王項羽放到瞭隻能用於記錄帝王的本紀當中。

所以司馬遷才會有種十分理解孔子的感覺,寫下瞭這樣一段話:

高山仰止,景行行止。'雖不能至,然心向往之。餘讀孔氏書,想見其為人。

不論孔子還是司馬遷,都算得上人中龍鳳瞭,但後世記錄史書的儒生就有些不那麼嚴格要求自己瞭,為瞭目的而擅自篡改的例子比比皆是,所以才會讓後人產生文章開頭提到的,不信儒傢就是暴君,國傢就要滅亡的錯覺,頗為可嘆!

千年過去,儒傢成瞭最後的贏傢,不知漢武帝泉下有知會是怎樣的心情。