金國的主要作戰騎兵是鐵浮屠嗎 鐵浮屠最後是怎麼覆滅

還不知道:鐵浮屠的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

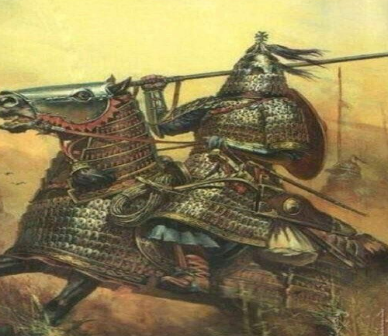

鐵浮屠一詞源於佛語鐵塔的意思,是一種人馬皆披重甲的重騎兵特種部隊,而當戰爭場地不適合馬軍沖殺時,鐵浮屠騎兵下馬亦做重甲步兵使用。宋軍不是破不開此種兵種,隻是這支軍隊最早出現在史料裡是由金兀術率領,宋軍前期與金兀術的戰爭裡沒有做好對付重甲騎兵的準備,而在後期的戰爭中,宋軍徹底打垮瞭鐵浮屠。

“金兀術自將牙兵三千策應,皆重鎧全裝,虜號鐵浮屠,又號叉千戶”——《順昌戰勝破賊錄》

重騎兵起源

關於中國古代重騎兵的起源,多數學者認為西漢時期已經出現,但我個人認為西漢打擊匈奴的起兵算不上重騎兵,一方面是甲胄的配備不全面,另一方面馬上裝備的發展不足以支撐重騎兵的沖殺。

重騎兵要求是比較高的,由於各個時期的甲胄制作工藝不同,因此質量暫不做討論,而騎兵最重要的是馬匹,我國古代北方遊牧民族和中原地區多以瘦小但耐力極佳,靈活度極好的蒙古馬作為主戰馬匹,但此種馬匹的負重能力和爆發能力較差,不足以支撐重甲起兵的作戰。

但隨著中原加強與西域的聯系,來隻西域的大宛馬和伊利馬(純血馬),體格較大,負重能力和爆發力均為上乘,這種馬匹對於重騎兵的裝備起瞭至關重要的作用。隨著南北朝時期馬凳的發明,這就成為瞭重騎兵的技術革命,士兵終於可以在馬上穩定的握著重型長制武器進行沖鋒。北魏的“甲裝騎士”應該就是重騎兵的雛型,到瞭唐朝時期,馬槊和明光鎧的廣泛使用,就形成瞭一直真正意義上的重甲騎兵。

鐵浮屠的威力

金國的主要作戰騎兵實際上並非鐵浮屠,因為鐵浮屠造價極高,如果作為常規武器,那麼經濟壓力是十分巨大的。金國的輕騎兵和中型騎兵“拐子馬”是其主要作戰部隊,而由漢人組成的步兵編制基本上都是做炮灰和苦力。

“後用拒馬子,人進一步,移馬子一步,示不反顧”——《金虜圖經》

南宋所形成的史料裡常見的“常勝軍”、“精銳特甚”、“所向無前”都是記錄鐵浮屠所用,可見鐵浮屠對於宋朝的心裡打擊有多大。但鐵浮屠的威力在於“拐子馬”配合下方能體現,因為鐵浮屠的機動靈活性比較差,一般用於正面沖擊後,由拐子馬兩翼合圍才能發揮效果,否則鐵浮屠將面臨有去無回的尷尬。

虜用兵多用銳陣,一陳退,復來一陣,每陣重如一陣。重兵既多,即作圓陣以旋敵人,若敵人復作圓陣外向,即下馬步戰,待其敗走,上馬追之。——《雲麓漫鈔》

而鐵浮屠最為恐怖的地方在於其源源不斷的沖擊,並列排開之後一排一排的輪流沖擊,陷陣入敵之後,便下馬作為重甲步兵戰鬥,兩種作戰方式下幾乎是每戰必以擊潰收場,即使面對潰逃,步兵再上馬做騎兵追殺,在強大的防禦力和進攻力下,宋朝前期的抵抗一沒經驗,二沒有效應對措施,因此多敗局。

鐵浮屠的覆滅

鐵浮屠出現在戰場時已經是“靖康之變”以後,由金兀術率領南下中原,而宋朝本就因河西走廊的丟失,喪失瞭騎兵的優勢,最強的騎兵還是北宋早年打擊西北黨項族的“鎮西軍”,到瞭靖康之變以後,趙構建立瞭南宋政權,就更沒有足夠強大的騎兵對抗鐵浮屠。因此前期被鐵浮屠壓制是有一定歷史因素的。

“順昌之役,敵震懼喪魄,燕之珍寶悉取而北,意欲捐燕以南棄之”——《順昌之戰》

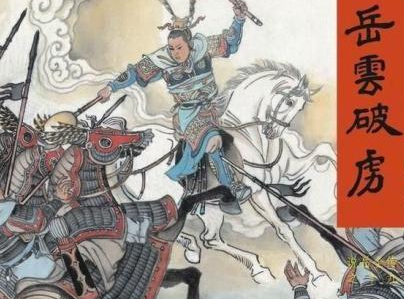

到瞭公元1140年,金兀術率領十萬大軍,配備一萬五千拐子馬,五千鐵浮屠攻打南宋,兵至順昌後,被順昌守將劉錡頑強抵抗,剿滅瞭金兀術五萬軍和一萬拐子馬,三千鐵浮屠亦被剿滅。金兀術撤軍途中又遇嶽飛截擊,金軍全部編制的拐子馬和鐵浮屠被嶽傢軍全殲,金兀術帶領兩萬殘兵北逃,留下一句“撼山易,撼嶽傢軍難”。

此戰中,劉錡以金軍騎兵不善夜戰的劣勢,發動瞭幾次夜間偷襲,並用計開城門放金軍騎兵入城,使得其騎兵發揮不瞭機動性的優勢,以關門打狗方式對付金兀術,可謂是做好瞭一切對付金軍鐵騎的準備。而嶽傢軍中配備瞭一種累似鐵疙瘩的兵器(有書載嶽雲使用雙錘),面對重甲騎兵的刀砍不進,箭射不透的優勢,選擇以最原始的打擊類兵器,用以擊潰金軍的有生力量。這次剿滅鐵浮屠是宋軍在前車之鑒下,做好應對措施的一次大捷。

鐵浮屠是古代戰爭史上的一次重大改革,是典型的遊牧民族借鑒漢文化而取得巨大成就的軍事創新,但在宋朝軍隊的總結與改進下,鐵浮屠最終被歷史所淘汰。