明朝的詔獄是什麼地方?詔獄有多恐怖?

今天小編給大傢帶來明朝的詔獄是什麼地方?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

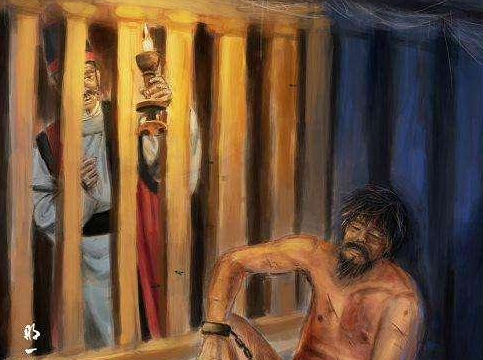

明朝崇禎元年,晚明直臣瞿式耜上《陳政事急著疏》,以悲憤筆墨痛罵明朝黑暗詔獄:隻要有人被抓進詔獄,那後果就是“魂飛湯火,慘毒難言”。但同樣是獲罪,倘若沒有被抓進詔獄,而是進瞭刑部監獄呢?那可真是“便不吝天堂之樂矣。”同樣是蹲監獄,沒蹲進詔獄,竟然就能樂得跟到瞭天堂一樣?

這雷人景象,也恰恰戳中瞭明代一個事實:作為中國古代有著悠久歷史,明代時由錦衣衛北鎮撫司直接掌管的詔獄,就是這麼如地獄般恐怖。

理論上說,詔獄作為“天子之獄”,雖然也關押瞭許多草根犯人,但蹲詔獄的“主力”,大多都是官員。對待這些曾是“官身”的犯人,待遇規格自然也比較高。特別是自明朝天順年間起,詔獄裡的犯人都從此享受“米日一升”的待遇。遇上天寒地凍的節氣,明朝官府也常給詔獄犯人發放“袢襖褲鞋”。諸如楊溥黃文煥等有過“高官經歷”的犯人,還能在獄中讀書寫作,比如黃文煥,就在詔獄裡完成瞭《陶詩析義》等大作,文學意義十分重大。

乍看這些,似乎詔獄裡的犯人們,“小日子”過得還算湊合。事實上,完全不是這麼回事。

詔獄到底有多恐怖?可以先看看環境。以《萬歷野獲編》的形容說,那真是“不比法司”,也就是環境比刑部監獄惡劣得多。詔獄的空間十分狹窄,一群犯人擁擠在裡面,不但守備森嚴,每送進一件東西都要層層審查。而且其建築陰冷無比,且牢房裡嚴禁生火,哪怕是嚴寒的冬天,也是白白挨凍。每一分每一秒,基本都是活受罪。

雖然一些重臣,也有可能得到些額外的關照。但大多數的犯人,絕不會有這種好命。比如在明朝吏治相對清明的天順年間。刑部郎中陸孟昭一次去詔獄查驗囚犯,當初就被詔獄的惡劣環境驚呆瞭:隻見詔獄裡的犯人,各個身戴枷鎖躺著,任憑成群的老鼠肆意啃咬,現場一片血肉模糊。看得打哆嗦的陸孟昭,一咬牙買瞭一群貓送進來,這才“鼠患頓息”,救活瞭好些人命。

但是,倘若陸郎中沒來詔獄呢?這老鼠肆虐的景象,又要持續多久?多少人會在這黑暗中默默死去?細思極恐。

雖然,為瞭降低監獄裡的“死亡率”,詔獄也有給犯人送藥等福利,但事實是杯水車薪。成化年間的明代典籍《菽園雜記》記載,當時詔獄裡最好的藥物叫“輪回酒”,“原料”其實就是人尿。而且還真有效,比如南京吏部侍郎陸公綸,就靠著喝這玩意,在六七年的“詔獄生涯”裡,多次從病魔裡逃脫出來。

而比起這嚴苛的生存環境來,詔獄裡的另一大“死亡威脅”,就是錦衣衛的腐敗。

作為“天子之獄”,詔獄在皇權的眼皮底下,隨著明王朝的日益腐敗,自然也就越發“燈下黑”。看管詔獄的錦衣衛官吏們,也是極盡勒索壓榨之能事。比如大儒王陽明的得意弟子冀元亨,由於受恩師株連,開罪於許泰等明武宗寵臣,竟被羅織罪名下瞭詔獄。然後在這陰森的監獄裡,被收足瞭錢的獄卒們各種折磨。雖然最後幸運出獄,但由於受刑過重,出獄五天後就溘然長逝。

而且如冀元亨這樣,能夠活著熬出獄的人,都算是幸運兒。更多的情況是,在這環境惡劣的詔獄裡,且時時受到酷刑拷打,帶著各種傷痛,死亡是隨時會發生的事情。就連詔獄裡的看守,日久天長都形成瞭套路:每當有犯人死於詔獄,獄卒們往往先不報告,而是假意先說犯人生病,假模假樣拖瞭好幾天後,才把死訊報上,以此來逃避責任。

明代的史料裡,那些關於某某人“病死詔獄”的記載,簡略幾筆的背後,往往都是這樣觸目驚心的過程。

而與死亡同樣恐怖的,還有詔獄裡漫長的煎熬。以明朝的司法制度來說,詔獄隻是個暫時羈押犯人的地方,蹲詔獄的時間不會太長。但隨著明朝行政效率的低下,一個犯人被投入詔獄,往往就成瞭“被遺忘的人”:案子久拖不決,犯人也就被關押的遙遙無期,經常是經辦的官員們,往往都忘瞭牢房裡還有這麼個人。

比如天順初年,一位曾因上書言事而被捕入詔獄的廣東老百姓,就在被羈押瞭十八年後出獄。嘉靖年間的禮科給事中沈束,更是被羈押瞭十八年。到瞭萬歷年間,由於明神宗常年消極怠政,許多案件一壓再壓,監獄裡也就人滿為患,詔獄更成瞭重災區:臨江知府錢若庚,三十九歲那年獲罪下詔獄,然後一蹲就是三十七年。他入獄時兒子才一歲,等到兒子三十八歲瞭,竟還沒見過父親……

而到瞭風雨飄搖的明末,極度腐敗的詔獄,更是變得黑暗無比。天啟年間魏忠賢亂政時,那些被捕入詔獄的東林黨人,幾乎都在酷刑下死於牢獄中。甚至犯人死後,連傢屬都不告知,直接從詔獄的後門,把屍體用席子裹瞭扔墻外。對於那時的詔獄來說,這兇殘一幕,已是司空見慣的操作。看過此情此景,就可知這明王朝,已是末世。