為什麼西晉之前多單名?西晉之後雙名逐漸增多?

今天小編就給大傢帶來為何西晉之後雙名逐漸增多?希望能對大傢有所幫助。

“人之有名,以相紀別”,在現代社會中,姓、名共同構成一項人群標記符號。但姓與名其實是兩個完全不同的文化符號。人們對於名的使用要早於姓,兩者組合是一種後起的文化習慣。

具體到古代中國而言,春秋戰國以降,中原地區逐漸形成穩定的華夏式姓名習慣,即“姓(氏)+名”。這種用漢字標記的姓名系統,包含豐富的尊卑、統屬等觀念。秦漢時期的我們熟知的許多名人,如李斯、蒙恬、劉徹、霍光、曹操、劉備、孫權等,幾乎都是單名,雙名並不多見。然而,自東晉南朝開始,雙名開始成為瞭常態,個中緣由何在?

01.二名非禮

儒傢很早就有“二名非禮”的觀念。這種觀念及與之相關的避諱問題,會隨著儒學的滲透而逐漸在儒生、官吏階層擴展,導致上層人名中單名的流行。這種單名的觀念隨著儒學在漢朝社會的影響力日益增強而不斷強化,最終在東漢三國乃至西晉時期形成瞭強大的上層用名慣性。不過,上層對儒學觀念的謹遵並沒有對下層一般民眾造成巨大的影響,根據長沙走馬樓吳簡的釋讀,漢朝的普通民眾所受影響並不明顯,仍然是單名、雙名並存。

圖/東漢儒學講經壁畫

02.雙名晉榮

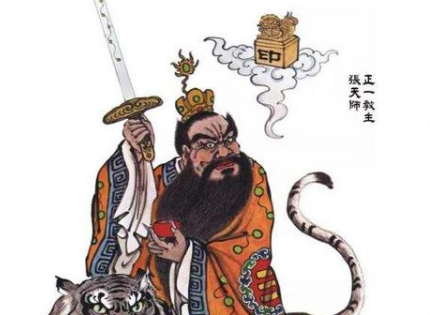

東晉後期社會上層人名中雙名的興起,有一個特殊現象,即多以“單名+之”的方式構成雙名。關於“之”字的意義,近代著名學者陳寅恪就指出是當時在江南皇族與士大夫中十分盛行的天師道信奉者的習慣,具有信仰標識的內涵。

比如,東晉與南北朝時期極其重視姓名避諱,對父祖姓名的重復使用是大忌。但是,之、道、僧等人名用字 不在避諱之列。如“晉王羲之子知名者五人:日玄之、凝之、徽之、操之、獻之。徽之子楨之,獻之嗣子靜之。祖孫父子,皆以‘之’為名,不以為嫌也。”說明這種字的出現明顯是一種與宗教有關的姓名標識。

03.情感時代的豐富表達

眾所周知,東晉南北朝是一個自我意識覺醒且個人具有豐富情感的時代。雙名與單名相比,其優勢就在於多出一個字,表達的人名內涵更為豐富,更能表現出當時人們的復雜感情。

當時的普通民眾乃至士族都有鎮惡、桃枝、道民、靈寶、法生、法真、蠻奴、客兒、蟠龍等具有豐富內涵的小名。當人們發現在人名中 增加一個字可以更豐富地表達願望之後,虛字也就逐漸超出瞭信仰和口語層面,開始被用來表達人們復雜的期盼與特殊的感情,逐漸沖破瞭漢代以來單名在社會上層的嚴格規定與范例。

圖/天師道張道陵

晉宋之際,隨著統治階層社會身份的變動,雙名化趨勢也愈益顯著。出自南渡北人下層的流民的劉裕自然對於所謂代表上層的單名十分排擠,從而以本傢族為標桿使用雙名。《宋書》中劉裕諸子均為帶有“義”字的雙名,是最好的事例。

圖/劉裕

宗教的影響,情感表達的需要再加上底層逆上位者的推崇,最終導致瞭東晉南朝時期雙名逐漸增多,乃至於逐漸取代瞭單名的地位。