寫《憫農》的李紳和鑿壁偷光的匡衡長大後怎麼樣?是什麼造成瞭他們的轉變?

大傢好,這裡是小編,今天給大傢說說李紳和匡衡的故事,歡迎關註哦。

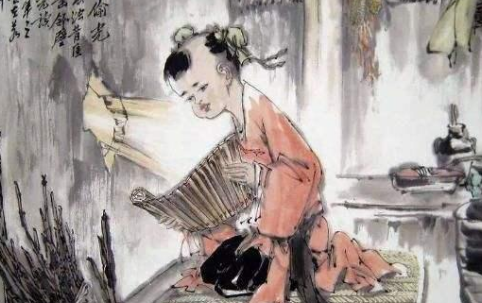

在我們小時候,提到勵志的故事,總會有人跟我們說“鑿壁偷光”的故事,和“鑿壁偷光”一起的,還有“囊螢映雪”,用來鼓勵我們:條件不論多麼艱苦,都要堅持學習。小學語文課本裡,還收錄瞭李紳的《憫農》:尤其是那句“粒粒皆辛苦”,被無數代人傳唱,同時告誡我們要愛惜糧食,不要暴殄天物。

但是,很多人不知道的是:

《憫農》的作者李紳曾在唐武宗一朝官居宰相。在此之前,李紳曾擔任地方官,並且,在地方上橫收暴征,禍害一方。很多百姓在其壓迫之下賣兒賣女,而李紳則過著紙醉金迷的生活;

“鑿壁偷光”的當事人匡衡,曾在漢元帝一朝擔任丞相,並被漢元帝冊封為侯爵,但是,匡衡晚年曾經因為貪墨朝廷土地,而被漢朝朝廷剝奪爵位,打回原形。

隻是,很多人不理解:為什麼有過悲天憫人之心的李紳會成為一方禍害?出身貧寒的匡衡會成為一代巨貪?

個人認為:

人性問題

這世間,人性是最經不起考驗的。比如眾所周知的“屠龍少年變惡龍”的故事,就是這種情況的真實寫照。

很多人認為弱勢群體,或者說貧窮和善良息息相關。但是,“貧窮起盜心”更貼切人性。在古代,弱勢群體出身的張獻忠,在擁有兵權以後,到處行殺戮之事,將屠刀砍向瞭原本和自己一樣的窮苦人;在當代,暴力犯罪的犯罪分子,大概率出自弱勢群體——比如奪命保姆莫煥晶。還有將仇傢滅門的張扣扣,都是此類代表。

很多看起來的老實人,其實並不是真的老實,而是欺軟怕硬而已。所謂的“老實”,其實是在壓力下被迫的“服軟”而已,這些人一旦有瞭作惡的條件,會比別的惡人惡很多。

同樣,李紳在不得志的時候,所具備的悲憫之心,不代表其本性善良,或許,那時候的他,隻不過是沒有作惡機會和條件而已。而當李紳成為地方高官後,自己成為強者,就要開始其“凌弱”的行為瞭。

心理學問題

匡衡出身貧窮,因為讀書,有瞭階層突破的機會。漢帝國上層社會所擁有的資源,讓匡衡的內心受到瞭巨大的沖擊。想想貧窮時候的自己,匡衡的內心,會逐步扭曲起來——富貴的誘惑,對以往貧窮生活的補償,以及對未來返貧的恐懼,讓匡衡對財富,有瞭超乎常人的欲望。

於是,匡衡開始斂財,哪怕這些財富,匡衡一生都花不完,他還是會這樣做——實際上,這種行為,與其說是匡衡的貪婪,倒不如說是匡衡因為成長環境的局限,導致瞭匡衡對財富有瞭強迫癥,於是,匡衡開始貪墨朝廷的土地。