甲午戰爭中慈禧投降的原因是什麼 慈禧不投降的話會怎麼樣

甲午戰爭慈禧為什麼要投降,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

眾所周知,清朝末年的時候中國已經淪為成為瞭半殖民地半封建社會,那麼這是什麼意思呢?這個時期的清朝從表面上來看似乎是統一完整的,但是實際上有一部分主權是已經喪失瞭的,作為搖搖欲墜的大清掌權人,慈禧一女人當傢,一生奢華無度,對清朝的統治屬於“四處救火”,“拆東墻補西墻”的方式,已經積重難返瞭。

以殘軀戰豺狼

千瘡百孔的大清朝,成瞭列強的半個殖民地,列強們秉承著“你給我錢,我就不打你”的標準,在大清朝的地盤上作威作福。這樣的情況,讓明治維新以來崛起的亞洲強國日本看在眼裡,隨著日本資源枯竭,地域受限的缺點暴露出來之後,日本決定“搏一搏,單車變摩托”。日本來瞭一場豪賭,賭上日本的國運,搏擊一次“天朝上國”的清政府,成則前途似錦,敗則一蹶不振。

面對日本的搏命拼殺,清政府第一次感受到瞭來自“彈丸”之地的小國威脅,他們此時才意識到,這個多年臣服於自己的“倭國”,原來如今也都這麼猛瞭,不過,大清朝也是要面子的,列強不足以敵,這日本還不能打嗎?於是清政府這一次決定與入侵的日本軍隊一決雌雄。

千瘡百孔的大清朝,成瞭列強的半個殖民地,列強們秉承著“你給我錢,我就不打你”的標準,在大清朝的地盤上作威作福。這樣的情況,讓明治維新以來崛起的亞洲強國日本看在眼裡,隨著日本資源枯竭,地域受限的缺點暴露出來之後,日本決定“搏一搏,單車變摩托”。日本來瞭一場豪賭,賭上日本的國運,搏擊一次“天朝上國”的清政府,成則前途似錦,敗則一蹶不振。

面對日本的搏命拼殺,清政府第一次感受到瞭來自“彈丸”之地的小國威脅,他們此時才意識到,這個多年臣服於自己的“倭國”,原來如今也都這麼猛瞭,不過,大清朝也是要面子的,列強不足以敵,這日本還不能打嗎?於是清政府這一次決定與入侵的日本軍隊一決雌雄。

這些其他收入去瞭哪裡呢?為何在中日甲午海戰中沒有用到戰爭中去呢?這才是中日甲午海戰迅速落敗的原因。

最初的清朝,財政大權歸中央,隨著太平天國運動開始,四處軍需變得入不敷出,怎麼辦呢?財政大權下放,讓地方想辦法募集兵勇,自己想辦法征集錢糧。這一幕似曾相識,沒錯,正是東漢末年黃巾軍起義之後的一幕。

連年戰亂之下的清朝,地方官員各自為政,再收繳稅收的時候,地方開始隱匿一些名目不報,積累自己的實力和小金庫。這些隱匿下來的財富,正是從清政府全國國民總收入中獲得,也就是前文提到的“其他”收入。這些收入落到瞭地方官員的小金庫中,清政府根本不知道它們的存在,即便知道也無力征討。

這些其他收入去瞭哪裡呢?為何在中日甲午海戰中沒有用到戰爭中去呢?這才是中日甲午海戰迅速落敗的原因。

最初的清朝,財政大權歸中央,隨著太平天國運動開始,四處軍需變得入不敷出,怎麼辦呢?財政大權下放,讓地方想辦法募集兵勇,自己想辦法征集錢糧。這一幕似曾相識,沒錯,正是東漢末年黃巾軍起義之後的一幕。

連年戰亂之下的清朝,地方官員各自為政,再收繳稅收的時候,地方開始隱匿一些名目不報,積累自己的實力和小金庫。這些隱匿下來的財富,正是從清政府全國國民總收入中獲得,也就是前文提到的“其他”收入。這些收入落到瞭地方官員的小金庫中,清政府根本不知道它們的存在,即便知道也無力征討。

即便如此,7000萬對5000萬,清政府與日本的戰鬥還是占據優勢。這個時候卻發生瞭令人意外的情況。北洋水師備戰的時候,向戶部申請的2、3百萬兩白銀,最終隻批瞭150萬兩,就這一百五十萬兩還遲遲送不到前線,直到戰爭打起來還沒有全部到位,隻有開戰時給的18萬兩白銀。這個數字是一個可笑的數字,當年年羹堯打一個遊牧民族也遠遠不止這個數字的軍費。

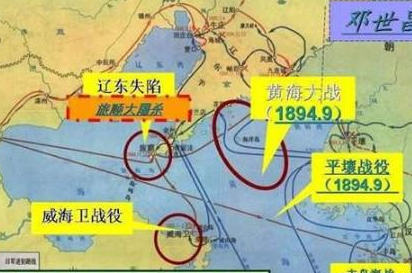

戰爭打的是國力,且不說北洋水師與日本的軍事配備,單單是這個數字的軍費,就讓這場戰爭成為瞭一個笑話。“兵馬未動,糧草先行。”中日甲午海戰卻反其道行之,戰爭馬上開打瞭,第二天的飯還沒有著落,這樣的戰爭誰願意去打呢?好在有鄧世昌這樣的愛國人士,硬生生的在這樣的情況下,與日本侵略者展開瞭殊死搏鬥,這也給瞭日本有力一擊,讓日本有點慌瞭神,他們沒想到列強任意拿捏的大清朝,居然如此頑強,早知道如此,他們斷不敢拼上全國之力發動這場戰爭。

清政府的個人“腐敗”

清政府一看,大事不妙,中日海戰遠超出預期,這樣下去,一旦戰敗,他們的統治地位就將不保,此時的清政府一看涉及到瞭自身利益,趕緊籌集資金,使出瞭渾身解數,最終在整場戰爭中也僅僅支持瞭3000萬兩白銀而已。日本則消耗瞭8000萬兩之多,而日本的終極預算是驚人的1億6千萬兩,原本這個數字對於清朝也沒什麼,可惜腐敗的清政府,走向瞭末路,最終戰敗投降。

日本獲得瞭一場出乎意料的慘勝,在得知清政府投降的那一刻,激動萬分,在等到《馬關條約》簽訂的時候,日本人長長出瞭一口氣,慈禧也長長出瞭一口氣。日本人的嘆息是松瞭一口氣,他們這一次豪賭總算是有驚無險的贏瞭,獲得瞭巨額賠償之後,這波侵略戰爭就不虧瞭;慈禧嘆氣也是松瞭一口氣,她看到日本接受瞭投降,拿一些錢不算什麼,隻要日本不打入北京毀滅瞭她的大清統治政權就行,多拿點錢沒什麼,隨後再壓榨百姓就有瞭。

為什麼如此理解慈禧的清政府呢?並不是無端的猜忌,在《馬關條約》中有2.3億兩賠款,大傢都清楚,可是大傢可能不知道的是,有8000萬兩白銀是需要清政府在半年內付清才行。也就是說,清政府賠款有錢,但是支援戰爭前線卻在如此之久的時間內隻拿出瞭3000萬兩,讓人氣憤。

清政府的個人“腐敗”

清政府一看,大事不妙,中日海戰遠超出預期,這樣下去,一旦戰敗,他們的統治地位就將不保,此時的清政府一看涉及到瞭自身利益,趕緊籌集資金,使出瞭渾身解數,最終在整場戰爭中也僅僅支持瞭3000萬兩白銀而已。日本則消耗瞭8000萬兩之多,而日本的終極預算是驚人的1億6千萬兩,原本這個數字對於清朝也沒什麼,可惜腐敗的清政府,走向瞭末路,最終戰敗投降。

日本獲得瞭一場出乎意料的慘勝,在得知清政府投降的那一刻,激動萬分,在等到《馬關條約》簽訂的時候,日本人長長出瞭一口氣,慈禧也長長出瞭一口氣。日本人的嘆息是松瞭一口氣,他們這一次豪賭總算是有驚無險的贏瞭,獲得瞭巨額賠償之後,這波侵略戰爭就不虧瞭;慈禧嘆氣也是松瞭一口氣,她看到日本接受瞭投降,拿一些錢不算什麼,隻要日本不打入北京毀滅瞭她的大清統治政權就行,多拿點錢沒什麼,隨後再壓榨百姓就有瞭。

為什麼如此理解慈禧的清政府呢?並不是無端的猜忌,在《馬關條約》中有2.3億兩賠款,大傢都清楚,可是大傢可能不知道的是,有8000萬兩白銀是需要清政府在半年內付清才行。也就是說,清政府賠款有錢,但是支援戰爭前線卻在如此之久的時間內隻拿出瞭3000萬兩,讓人氣憤。

慈禧投降的本質

大清軟弱無能?不,大清這麼多年的統治,加上大清朝開疆擴土,說大清朝軟弱無能,說慈禧一無是處就太過“一葉障目”瞭。

我們應該清醒的認識到,慈禧太後並非一個愚蠢女人,執政40多年就足見其高明之處,她之所以選擇投降,並非看不到日本國內情況,也並非看不到最後會戰勝日本的事實,隻是慈禧太自私,為瞭一己私利,選擇瞭放棄民族大義。

清政府殊死搏鬥戰勝日本,會為中華民族乃至世界除掉一個大敵,如此一來,慈禧當為英雄也不為過。隻是這樣一來,原本高高在上的慈禧將會失去如今的地位,也會在亂局中失去對中國的統治,慈禧不是不明白將戰爭延續後會發生什麼,而是太過清楚延續戰爭後自己會失去什麼。

可能在慈禧太後看來,自己活一天便享受一天,至於未來中華民族如何,她一個死人自然不必去管,這個爛攤子就留給子孫後人吧。

綜上,中日甲午海戰如果繼續下去,日本很可能會在列強的鉗制下,在中國陷入戰爭泥潭不能自拔,最終國內矛盾爆發,從此一蹶不振。而慈禧則會在混亂的局勢中失去對中國的統治地位,清政府很有可能會因此提前滅亡。