揭秘太平天國寶藏之謎 破解這首寶藏詩就能成為超級富豪

太平天國寶藏下落在哪裡,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

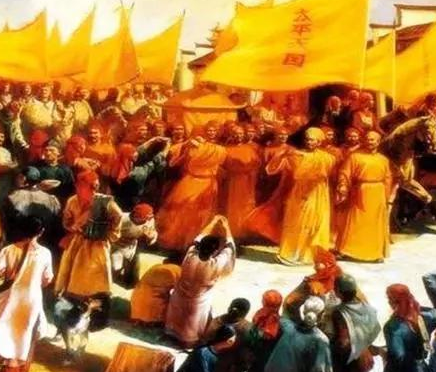

1850年末至1851年初,由洪秀全、楊秀清、蕭朝貴、馮雲山、韋昌輝、石達開組成的領導集團,在廣西金田村發動瞭反抗清朝的武裝起義。

之後,建立“太平天國”,並於1853年3月攻下江寧(今南京),定都於此,改稱天京。到瞭1864年8月,太平天國首都天京被湘軍攻陷,洪秀全之子、幼天王洪天貴福被俘。1872年,最後一支太平軍部隊,翼王石達開餘部李文彩在貴州敗亡。由此,太平天國消失在歷史長河之中。

然而,民間總會流傳一些關於“藏寶”的故事,至於真假,大傢一般也是聽聽而已。不過,隨著張獻忠藏寶傳說被證實以來,又重新燃起瞭對太平天國藏寶去處的熱度。

相傳,南京民間有其大量珍寶,那麼,它們的最終下落又是如何呢?

從1851年到1864年,太平天國的確積累瞭大量的財富,因為,他們所奉行的就是“聖庫制度”,即:所有的財物,都要上交。而這個所謂的太平天國“國庫”,如今地址則是南京市水西門內升州路338——360號。然而,洪秀全及其他王爺的所有“消耗”,卻是直接從聖庫中“支取”。

他們的生活極度奢侈,這在各種史料中均有描述。民國柴小梵在其《梵天廬叢錄》中,以清兵的角度,來描寫他們生活的奢靡:

當年,曾國荃領兵進入天王府時,剛走進金龍大殿,就有將領認出,懸掛著的四隻“大”燈,是元朝宮中寶燈,用風磨銅燒鑄,在元朝時就比黃金貴。另外,有些湘兵去瞭另一處大殿,其中,一位剛跨進大門就跌倒,原來腳下的地磚塌陷,下面居然藏有“金纏臂”百餘雙,當即被哄搶一光。這裡的“纏臂”,就是古時女子用做纏繞手臂的一種飾品。

除此之外,其中一個房間,全是珍奇寶貝,如“火齊”,這是一種玫瑰色的寶石。還有“木難”,一種金黃色的寶珠。並且,還有一件大型玉雕——“一路連科”,隻是這件“寶物”在爭奪中,斷成瞭兩段... ...

那麼,其他太平軍將領的生活“奢華”程度又是如何呢?

英國外交官富禮賜在其《天京遊記》中,描述瞭李秀成的奢華生活。說:李秀成的府邸所使用的餐具,非銀即銀制鑲金,刀子還是英國生產的。李秀成的弟弟還向他“展示”瞭府中所藏珍寶,其中,就有一頂王冠,這是除天王之外,唯一真正的王冠,冠身為鏤成虎形的金片。

大量的金銀財寶,讓攻陷天京(南京)的清軍及將領極為震驚。據載,正在大傢準備哄搶寶貝之時,曾國荃竟下令,禁止士兵入內。而他本人倒是抓住瞭機會,將這些寶物歸為己有。按照李伯元《南亭筆記》的說法,他掠奪的財寶,就價值而言,“獲資數千萬”,而其他的湘軍將領,收獲也不菲。

清代有文人陳乃乾,在《陽湖趙惠普年譜》寫到,蕭孚泗從中獲取“金銀不貲”,隨即放火以掩蓋其搶奪的痕跡。所以,就有瞭何紹基後來在《金陵雜述四十絕句》中感嘆:“十年壯麗天王府,化作荒莊野鴿飛”。從上至下,包括夥夫打雜人員,都加入瞭搶奪財寶的行列中。

當時,南京滿大街,隻見背著或者挑著大量的搶來的東西的湘軍。

後來,有人“抖露”,士兵搶來的東西,都會被曾國荃搜刮走瞭,此舉還引得士兵們相當不滿。

據說,有長沙的老兵合謀,一人裝死,另兩人將他抬出去“掩埋”。而那些搶來的財寶,均綁在詐死者的腰上,這樣才能逃過搜查。

所以,太平軍之前所搶奪的大部分財寶,應該在南京城攻陷後,被曾國荃的部隊所掠走瞭。除瞭極少一部分上交朝廷外,多數都被曾國荃運回老傢占為己有瞭。在曾國荃親屬離開南京時,護送的船隻就超過兩百多艘。據民間資料,有人說在曾國荃的傢中,有洪秀全收藏的翡翠西瓜。

之前,《廣州日報》曾刊載瞭《曾國藩之弟留太平天國藏寶圖?》一文,說是:廣東韶關始興有個曾氏銀庫,其外墻上竟然有一張“藏寶圖”,百餘年來,無人能解。“藏寶圖”,雖然不想對外人所示,但是,這張圖,卻讓大傢對太平天國的藏寶,感到更加的神秘難測。而且,當地甚至還有“尋寶口訣”。

兩江夾一河,江江十八蘿。

左一丈,右一丈,前一丈,後一丈。

跳一跳,讓一讓,一腳踢出個元寶缸。

兩江夾一河指的就是東湖坪村的位置,而關於後面,村民也不懂。後來,始興縣旅遊局長聽說之後,也到瞭東湖坪村去看看,發現那個曾氏沒有看懂的圖,地形是和始興縣很吻合的。據當地的研究者推斷,曾國荃將這些財寶分為瞭九份,其中一份就藏在韶關,既隱蔽安全又離傢鄉不遠。

而這,對尋寶者而言,當然是一個非常好消息,因為,至今還沒有人發現過這份“寶藏”。

當然,這個故事以及南京的“寶藏”是否屬實,也許真需要“貨真價實”的發現才能證明。即使真有,在動蕩的歲月中,很多寶物也會被損壞,甚至,被不知情者“破壞”瞭,尤其是一些金銀飾品。現在,時不時會聽說,一些寶物被“出土”。而在當時,尋寶最常用方法莫過於“掘地三尺”。

這所謂的尋寶口訣,想來也是給瞭後代一個線索。隻是世事變遷,再見“陽光”的寶物並不多。盡管如此,這些“藏寶圖”依舊給瞭後人“探寶”的動力。