“冬捕”的習俗是怎麼來的?“頭魚宴”是什麼?

今天小編給大傢帶來“冬捕”的習俗是怎麼來的?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

近些年來,在一到冬天就冰封的北國,各地大大小小的“冬捕節”就忙不迭地開張瞭,尤其是所謂“頭魚”,居然能賣出近乎百萬高價來。而看各地宣傳,幾乎都聲稱“冬捕”是繼承瞭契丹人留下的文化遺產。

到處開花的冬捕節

契丹這個民族算是消失瞭,但是因為契丹國以及大遼朝的存在,所以被銘記於歷史之中。而有政治意義的冰面捕魚,實際是遼國皇帝春天才幹的事,頭魚更是皇帝親自動手鉤的,是鉤,不是釣。

捕魚是契丹人春捺缽的重要儀式,頭魚宴更是國宴,宴請的對象則是千裡內的女真人首領們。完顏阿骨打之所以反遼,據說就是因為在這宴會上受到瞭羞辱,還差點被遼帝幹掉。

遼帝大多死在巡遊之中

捺缽這個詞對東北歷史不感興趣的人而言可能比較生僻,它屬於一個專有名詞,為契丹語,通常解釋為皇帝的行營。但這種解釋過於狹窄瞭,寬泛一點解釋的話,捺缽應該是指四處遷徙的遼國中央政權,就其形式更像是一種獨特的政治制度。

五京隻是名義上的遼國都城

遼國的都城挺多的,有五個,但是皇帝和後宮以及朝廷大臣們幾乎都不在都城待著。馬背民族契丹人的傳統就是以車馬為傢、隨時遷徙。所以契丹人的皇帝也就很辛苦,要一年四季都在國內巡視不停,整個中央政府因此都處於一個流動狀態。甚至除瞭最後一位皇帝外,大遼國的帝王都是死在瞭移動的四季捺缽中,而不是死於京城的床上。

遼國盡有大漠,浸包長城之境,因宜為治。秋冬違寒,春夏避暑,隨水草就畋漁,歲以為常。四時各有行在之所,謂之“捺缽”——《遼史·營衛志中》

而春夏秋冬四季,遼國皇帝和龐大的隊伍長時間(一到二個月)停駐的地方就是捺缽之地,也就有瞭“春捺缽”“夏捺缽”“秋捺缽”“冬捺缽”之分。相對應的就是“春水”“夏涼”“秋山”“坐冬”活動。

貫穿遼代二百多年歷史的捺缽,一年四季周而復始,遼代捺缽的地域四時遷徙變換,每季三個月,在遼聖宗之後,捺缽的地點相對穩定下來。春季為長春州鴨子河一帶,夏多為永安山、炭山,秋季在慶州伏虎林,冬季則在永州廣平淀。

遼宋議和後 遼國最大的威脅在東北

從這一年四季不停遷徙來看,契丹人才是名副其實的馬背民族,就連皇帝,不是在野營就是在去往野營的路上。對此,宋朝一些人認為是,“四時無定,荒於遊獵”,但實際上,這是契丹人奉行的政治制度。凡捺缽﹐所有契丹大小內外臣僚以及漢人宣徽院所屬官員都必從行,所以大遼國的政事也都是在遷徙中處理的。

遼國二百多年歷史中,關於春捺缽的記載就有153次,沒有進行春捺缽的絕大部分年頭都是在遼國前期,也就是南侵大宋西平草原的戰爭時期。

而隨著國土的擴大,捺缽的出行范圍也逐漸擴大,比如最開始遼太宗耶律阿保機定下此制度時,范圍隻在大本營四周,而且還不叫捺缽,為“樓”。

初阿保機強盛,於木葉山置樓 ,謂之南樓。山北置樓,謂之北樓。大部落東千裡置樓,謂之東樓。今上京置樓,謂之西樓。四時遊獵於四樓之間。——《武經總要》

遼國初期統治並不穩定,所以春捺缽的地方也不確定,遼太祖時,“本大部落東樓之地。太袓春月行帳多駐此。”遼太宗時,史料記載的春捺缽駐地有十處之多。

春捺缽遺址群

但隨著南方與宋的議和以及西方草原的臣服,尤其是遼聖宗之後,東北方的女真部落成瞭大遼國威脅最大的存在。當然,女真部落當時也是臣服於大遼國的,所以也可以看成是遼國的政事已經由外部軍事戰爭為主向對內統治轉變,主要就是處理好部族、屬國關系,尤其是對東北方屬國的鎮撫變得尤為重要。

經研究者的多年研究,認為遼聖宗之後,位置最為偏遠的春捺缽的駐地以今吉林省查幹湖地區為點向東方不時變換移動,此處與女真、阻卜、烏古等屬國相鄰。

春捺缽主要是為瞭鎮撫女真人

遼國皇帝每年的捺缽之旅在每個季節都是有主要任務要完成的,比如夏捺缽,要舉行北、南面官最高層的會議。

契丹的治國方針是實行南北面官制,也就是契丹、漢分治。漢人為南面官管理,漢人以外的契丹人以及其他民族為北面官管理。金庸老爺子筆下的蕭峰,他的南院大王的官職就是負責治理漢人的。

兼治中國,官分南北。以國制治契丹,以漢制約漢人……遼國官制,分北南院。北面治宮帳、部落、屬國之政,南面治漢人州縣、租賦、軍事之事。因俗而治,得其宜矣。——《遼史·百官志》

冬捺缽主要是搞外交,也就是接見宋朝和其他國傢的使者。

查幹湖捺缽廣場

而春捺缽則主要是鎮撫女真等東北屬國。

天慶二年春正月己未朔,如鴨子河。丁醜,五國部長來貢。二月丁酉,如春州。幸混同江鉤魚。界外生女真酋長在千裡內者,以故事皆來朝。——《遼史·本紀》

上面這段是關於遼代最後一位皇帝天祚帝時的春捺缽記載。

按照春捺缽的日程安排,“契丹每歲正月上旬出行射獵,凡六十日。”(《續資治通鑒》)也就是正月從冬捺缽地出發,要行進六十天才到達春捺缽地點,按照現在的日歷,也就是差不多三月末能到。

而屬國五國部以及沒有遼籍的界外女真部落首領們,都能及時趕到春捺缽駐地來朝貢,可見春捺缽接見女真等部落已經成為瞭遼國政事的慣例。

熟女真 生女真和五國部

當契丹人攻滅瞭渤海國之後,女真人就又依附於契丹人。在遼國治下,對於女真人的統治按照地區不同則有三種形式。

一種是“熟女真”,也就是有著遼國國籍的,熟女真生活的地域在長白山以及今日遼東遼南地區。遼國在這一地區設置的屬國、屬部建置稱之為大王府。

“五節度熟女真部族。共一萬餘戶 ,皆雜處山林 ,尤精弋獵……並系契丹樞密院所管,差 契丹或渤海人充節度管押。其地南北七百餘裡,東西四百餘裡,西北至東京(今遼陽)五百餘裡”——《契丹國志》

而五節度使管轄的熟女真之外還有不屬遼國管理的熟女真,“又次東南至熟女真國 ,不屬契丹所管。其地東西八百餘裡 ,南北一千餘裡。居民皆雜處山林 ,耕養屋宇 ,與熟女真五節度同。然無君長首領統押 ,精於騎射 ,今古以來 ,無有盜賊詞訟之事 ,任意遷徙 ,多者百傢 ,少者三兩傢而已。”

第二種就是“生女真”,也就是界外女真。

其地乃肅慎故區也。地方數千裡 ,戶口十餘萬 ,無大君長 ,立首領 ,分主部落。後為契丹所制 ,擇其酋長世襲。又於長春路置東北統軍司 ,黃 龍府置兵馬都部署司 ,咸州置詳穩司 ,分隸之 ,役屬於契丹。——《契丹國志》

在遼道宗時期,完顏烏古乃初步建立起以完顏部為中心的生女真軍事部落大聯盟。於是遼國就設立瞭生女真部族節度使之職,都是由完顏部落首領擔任,不是屬國為屬部。

第三種就是五國部,位於最東北方的女真同種部落。

“剖阿裡國、盆奴裡國、奧裡米國、越裡篤國、越裡吉國,聖宗時來附,命居本土,以鎮東北境,屬黃龍府都部署司。——《遼史》

遼國強大時,設立瞭五國部節度使,節度使為契丹人。但到後期,五國部叛亂頻頻,就連節度使都撤回瞭遼國本土。

不隻是五國部,完顏部借著遼國的實力日漸強大後,也成瞭遼國的心腹之患。而春捺缽雖然正是為瞭鎮撫這些女真人,但到後來卻成瞭引發女真人造反的導火索。

遼墓壁畫 備獵圖

皇上親手捕的魚才叫頭魚

滅亡遼國的金太祖完顏阿骨打就因為參加瞭春捺缽而差點喪命。

適遇頭魚宴,酒半酣,上臨軒,命諸酋次第起舞。獨阿骨打辭以不能。諭之再三,終不從。他日,上密謂樞密使蕭奉先曰:“前日之宴,阿骨打意氣雄豪,顧視不常,可托以邊事誅之。否則,必貽後患。”奉先曰:“粗人不知禮義,無大過而殺之,恐傷向化之心。”——《遼史》

從上文可見,隨著遼國的衰落,春捺缽對於女真人的態度已經從鎮到撫瞭。而阿骨打能屢次拒絕遼國皇帝的旨意,也側面說明,女真人強大起來,當然歷史進程也做瞭證明。

而“頭魚宴”就是今日各地流行的“冬捕”儀式的高潮部分。今日的冬捕也賣頭魚,但是在遼代,隻有皇帝親手捕的才叫頭魚。

宋人程大昌在所著《演繁露》中的《契丹於撻魯河鉤魚》文中詳細記載瞭遼帝鉤頭魚的事。

為瞭鉤頭魚,皇帝和皇太後要在冰上宿營。等到要鉤魚瞭,就先派人在上下遊十裡的地方用網攔江,以防魚跑瞭鉤不到。鉤魚開始,就要有侍從們將魚都攆到皇帝跟前。

鉤魚的方式是在冰上鑿出4個窟窿,其中一個是要鑿透出水的,另外三個需要能透。原理是,魚歲在水下也喜歡自由呼吸,所以就會聚到鑿透的冰窟窿旁,另外那三個窟窿則是為觀察冰下魚的位置。

等到大魚小魚都來瞭,皇帝就鉤魚瞭,直接把栓瞭繩子的大鉤子往冰窟窿裡一扔,鉤上大魚之後,魚就帶著鉤子亂遊,但是因為有繩子拴著,就等魚沒力氣瞭,就可以拉上來。

“得頭魚,輒置酒張宴。”就是皇帝親手鉤上來魚後,要辦“頭魚宴”,宴請女真部落的首領,也可以看成是“國宴”。

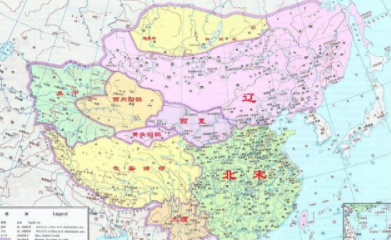

遼國疆域圖

與宋朝關系緩和之後,草原也臣服瞭,大的對外攻伐消停之後,就需要搞好內部安定瞭。遼國皇帝的四季捺缽,等於是一年到頭都在領土上巡視,這其中除瞭視察防務、檢閱操練,也是對屬國的一種鎮撫。尤其是後來,完顏部落統一瞭生女真,而五國部又時常叛亂,於是遼帝的春捺缽場所就越發向東北方向偏移。

遼帝當然知道辦個宴席是喂不飽女真野狼的,春捺缽選在與女真各部落的邊境上,炫耀武力是自然而然的。

春捺缽時,除瞭“沿邊州軍,各守疆界,”之外,宛如大軍出征的遼帝也是要帶著大量精銳禁軍來的,史料稱,整個捺缽至少由四千契丹兵值守,這在地廣人稀的東北之東北絕對是一股極大的威懾力量。

契丹人的傳統是漁獵,遼帝捕頭魚自是要彰顯對傳統的重視,而春捺缽接見女真首領可以看成是向其展示自己的力量,所以可以將春捺缽看成是生活、軍事、社會事務管理等方面的有效結合。

即便是金國滅瞭遼國,在其後也繼承瞭這種捺缽制度。而到後來的蒙元政權以及清政權,這些入主中原的草原民族也都或多或少地遵循瞭這一傳統。這主要是因為北方遊牧民族高度相似的生活習俗和信仰,以及危機感。