歷史上明朝的服飾是怎麼樣的?明朝官服的演變歷程!

歷史上明朝的服飾是怎麼樣的?下面小編為大傢詳細介紹一下相關內容。

服飾,從最早作為保暖禦寒的遮蔽物,到逐漸演變為社交禮儀的裝飾物,它標志著人類文明的又一大進步。

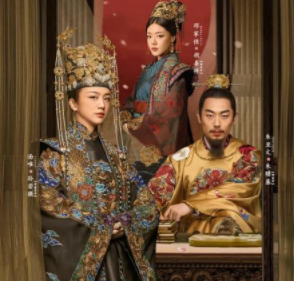

最近,古裝歷史劇《大明風華》的熱播,掀起瞭一陣熱議,其中,人物的服飾穿搭尤受爭議。

整體上看,《大明風華》電視劇中的人物服飾穿配精美華麗,無論是從衣裳、面料、剪裁,還是從腰帶、紐扣以及鳳冠頭飾等來看,都足於看出服飾的精致講究。

《大明風華》劇照

不過,雖然如此,還是被指出服化道不夠嚴謹,服飾錯誤多,與歷史不符等問題。

那麼,歷史上的明朝服飾到底是什麼樣的?今天,我們從明朝的官服(補服)入手,來聊聊明朝官服特色及其所寓意的文化。

一、明朝官服的歷史演變

早在古代,人們就非常重視服飾的禮儀交際作用,如漢應劭《風俗通·正失·葉令祠》 曰:“天帝獨欲召我!’沐浴服飾,寢其中,蓋便立覆。”官服的出現,更是充分地說明瞭這點。

官服,最早發展於商周時期,隨後歷經秦、魏晉南北朝、唐宋等朝代,直至明清時期,逐漸趨於完善,尤其是明朝時期,官服制度達到瞭最完備與最繁縟的地步。

明朝官服

公元1368年,明朝建立,為瞭維護統治,朱元璋提出瞭出“上承周漢,下取唐宋”的衣冠理念,並對官服制度作出瞭更為詳細的要求和規定。

這點在我們前面寫到的明朝服飾的演變發展中提過,感興趣的朋友可以翻回去看看。

從明朝服飾看明朝社會,淺談冠服制度下的明朝服飾如何演變發展?

明朝官服的制定,前後歷經瞭數十年。

《明會典》記載,洪武二十四年(1391年)規定,補子圖案:“公、侯、駙馬、伯:麒麟、白澤;文官繡禽,以示文明:一品仙鶴,二品錦雞,三品孔雀,四品雲雁,五品白鷴 ( bái xián),六品鷺鷥( lù sī),七品鸂鶒( xī chì),八品黃鸝,九品鵪鶉;武官繡獸,以示威猛:一品、二品獅子,三品、四品虎豹,五品熊羆( pí),六品、七品彪,八品犀牛,九品海馬;雜職:練鵲;風憲官:獬豸( xiè zhì)。”

從文中可以看出,當時的官服樣式相當繁復,多樣,且文武官員的官服,均設有動物的圖案。

註:“補子”,指補綴在品官補服前胸、後背上的一塊織物,這是明清官服制度的一個顯著特色。

《大明風華》劇照

根據歷史資料記載,官服補子最早起源於唐朝,武則天在位時,為瞭賜賞百官,特意在服飾上繡上不同的錦紋,上面包括文字及禽獸圖案。到瞭明朝時期,逐漸發展為補子樣式,文字被圖案所取代,最後隻留下瞭圖案內容。

▲補子最大的特色:

文官與武官的補子圖案不同,文官補子上的圖案為飛禽,武官補子上的圖案為猛獸,即“文禽武獸”。為此,人們用“衣冠禽獸”來形容這種服飾穿著。

二、那麼,官服上為何要繡補子圖案紋樣呢?

1.古人用飛禽走獸圖案作為紋飾的歷史由來已久

在漫長的歷史發展進程中,華夏民族不斷創造和豐富自己的文化,圖騰文化便是由此而衍生出來的。

早在很久以前,華夏民族的祖先就習慣於將飛禽走獸等圖案紋在器物、飾品上。比如,1957年河南省三門峽市上村嶺虢國墓地出土的鳥獸紋銅鏡,上面就雕飾有鹿和鳥形的花紋。

鳥獸紋銅鏡

之所以將飛禽走獸、花鳥蟲魚等紋飾在器物、服飾等上面,這其中體現瞭古人們對自然的敬畏,對神靈的崇拜、信仰。

在過去,社會生產力低,人們的生存環境比較艱苦,先民們為瞭祈求平安、吉祥,將美好的願望寄予在圖騰、鳥獸圖紋等上面。所以,上面提到的“衣冠禽獸”並非貶義詞,而是有著崇高、美好的意味。

2、體現瞭中國古代的“禮制”觀念

受儒傢思想影響,中國幾千年的封建社會,一直以“別尊卑,明貴賤”的等級觀念 “修身、齊傢、治國、平天下”。在此基礎上,服飾也被賦予瞭政治功能,被用作鞏固統治,維護等級制度的工具。

根據考證,我國的冠服制度,在西周時期就已出現。按照 《周禮》規定,舉行祭祀大典或朝會時,帝王和百官必須衣著弁服或冕服,具體的穿戴視不同身份、等級而有所差異。之後,隨著朝代的更替,時代的發展,冠服制度不斷改革和完善,並漸漸固化成為瞭封建君主專制的一種政治手段。

《明史》記載:“古昔帝王治天下,必定制禮以辨貴賤,明等威”。

從中足於看出服飾在維護封建等級制度方面的重要性。而明朝官員官服上的補子,即前胸與後背的章補紋飾就是用以區別官品等級的重要標志。

三、文武官員的補子圖案為何不同?這些圖案紋樣又具有哪些文化意蘊?

上面提到,文官補子圖案:一品為仙鶴,二品錦雞……九品鵪鶉,武官一品、二品獅子,三品、四品虎豹……九品海馬。

不同品級文武官的補子圖案

從圖表中可以清晰地看到,文武官員的官服,其各自的補子圖案紋樣與其身份、個性是相符的。

我們都知道,文官一般都比較溫文爾雅、擅長“弄文舞墨”,官服補子上繡飛禽圖案紋樣,凸顯文官的儒雅靈秀之氣。而武官一般都比較勇猛彪悍,擅長舞槍弄棒,官服補子上繡猛獸圖案紋樣,凸顯武官的陽剛威武之氣。

不同身份、不同等級的官員,其官服圖案紋飾不同,所代表的意義也不同,但是總的來說,均寓意瞭一種美好的希望和寄托。

下面,我們從文武官補子圖案中各取兩個例子來說明。

1.文官官服的補子圖案

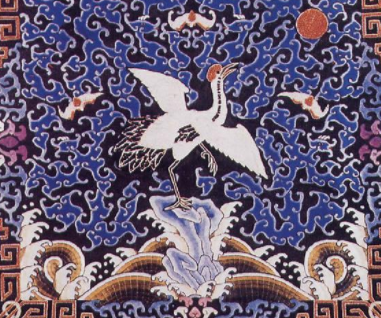

①仙鶴

《詩經·小雅》雲:“鶴鳴於九皋,聲聞於天”, 《答賈支使寄鶴》道“瑞羽奇姿踉蹌形,稱為仙馭過青冥”,這些都是古人們對仙鶴的美好描述。

在中國傳統文化中,仙鶴有長壽、吉祥、高雅的意蘊,被視為高級的文禽,其地位僅次於皇傢專用的龍鳳紋飾,有 “一鳥之下、萬鳥之上”的美譽。一品文官的補服繡仙鶴圖案,象征著高官、吉祥與尊貴。

仙鶴圖案紋樣

②錦雞

錦雞(也稱為“金雞”),雉科動物當中最為華麗的一種類型。宋徽宗在《芙蓉錦雞圖》當中,曾借雞宣揚人的五種道德品性,包括仁慈、守信、英武、勇敢、有文化等。

《芙蓉錦雞圖》

《韓詩外傳》載:“雞有五德:頭戴冠者,文也;足搏距者,武也;敵在前,敢鬥者,勇也;見食相呼者,仁也;守夜不失者,信也”,即是此意。

二品文官的補服繡上錦雞圖案,象征著五種美好的品性,而這些道德品行正是君主對臣子的最基本的禮儀和職業素質要求。

2.武官官服的補子圖案

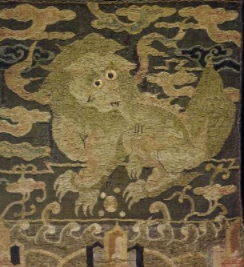

①獅子

在中國的傳統文化中,獅子一直被視為吉祥神獸。比如文殊菩薩的坐騎,就是以獅子為原型;又如達官貴族大門前安放的石墩,也是獅子;再如中國古建築屋簷上雕刻鑲嵌的也是獅子等神獸。

中國人認為,獅子是保護神,是智慧的化身,權力的象征。另外,獅子還與“太師”等諧意,有高升、高位等意思。此外,獅子,百獸之王,具有勇猛的特性。

明沉德符《野獲編補遺·兵部·武弁僭服》:“今武弁所衣繡胸,不循欽定品級,概服獅子。”

將獅子圖案紋樣繡在官服上,表現瞭武官的英勇無畏與威嚴等個性特征。

獅子圖案紋樣

②犀牛

犀牛,食草動物,古人認為,犀牛是一種吉祥如意的動物。杜甫曾在《石犀行》中寫道:“君不見秦時蜀太守,刻石立作五犀牛。”根據史料記載,當年蜀守李冰在修建都江堰時,曾雕刻五尊石犀用以鎮水。可見,在古人心中犀牛是一種吉祥之物。

此外,犀牛體型龐大,皮糙肉厚,毛被稀少而硬,且帶有尖銳的犀牛角,其皮可作鎧甲,牛角可作兵器。武官八品飾犀,表達瞭一種美好的希望寄托,即希望武官能像犀牛一樣,既有靈性柔和的一面,又有犀利強韌的一面。

犀牛圖案紋樣

當然,除瞭以上提到的幾種補子圖案紋樣之外,還有其他多種動物的圖案紋樣,它們都被賦予瞭不同的寓意。

評價

總而言之,在中國幾千年的歷史長河中,服飾一直帶有政治色彩。明朝時期,統治者更是重視服飾的政治功能,從官服的裝飾、圖案以及顏色和穿搭等均做出瞭細致、嚴格的要求。

“補子”,一塊小小的織物,既有審美功能,又體現瞭政治功能。在官服“補子”上紋飾飛禽走獸等動物來區分官員的身份,通過“祥禽瑞獸”的圖案紋樣來表達美好的心願,祈求吉祥如意,彰顯謹嚴有序的等級對位關系,其所體現的正是封建社會尊卑貴賤的宗法等級制度及思想體系。