諸葛亮北伐明明知道缺少糧食 諸葛亮為什麼強行出征

還不知道:蜀漢缺糧的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

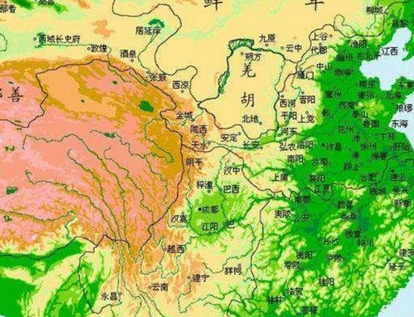

蜀漢雖然在劉備拿下漢中後實力一度達到鼎盛,但和吳魏相比還是處於劣勢。而且此後關羽敗走麥城,導致荊州失守,劉備伐吳失敗蜀軍元氣大傷,這一系列的事件都讓蜀國承受瞭嚴重的打擊。其實蜀國農業要弱於吳國和魏國,這也是為什麼諸葛亮北伐總是會受限於軍糧,如果魏軍將目標直指蜀軍後勤,恐怕會給諸葛亮帶來很大的麻煩。諸葛亮明知糧草是遠征的基礎,為何還要在糧草不足的情況下強行出征呢?

蜀漢是三國當中公認的實力最弱的一方,這與蜀漢根基太淺有很大關系。

在糧食、人口決定國力的年代,蜀漢政權最缺的恰恰是人和糧。早在建安元年(196年),曹操即采納韓浩建議,在許昌一帶屯田(由士兵開墾荒地,耕戰一體),為曹操後續的一系列征戰奠定瞭農業基礎,這也是後來曹魏能夠強盛的根源。

孫策在建安五年(200年)平定江東後,也致力於發展生產。到黃武五年(226年),東吳已在全境設立屯田都尉,保障瞭吳軍的糧草供應。

與魏、吳相比,劉備起傢最晚。建安十三年(208年)占據荊州五郡後才有瞭自己的根據地,但卻並未實施屯田。這是因為荊州地處四戰之地,紛亂的環境和不間斷的對外用兵,使得劉備根本無暇分出兵力屯墾開荒。

此後的奪益州之戰、漢中之戰甚至包括吳蜀夷陵之戰,劉備采取的都是“男子當戰,女子當運”的竭澤而漁戰術,雖然創下瞭蜀漢基業,卻也付出瞭慘痛代價。

漢中之戰,作為取勝方的劉備得到的隻是一座空城,曹操在撤退時已將漢中全部人口遷走;夷陵之戰更是讓蜀漢葬送瞭數萬丁壯,這對於原本就起步較晚的蜀漢政權而言,可謂雪上加霜。

所以,諸葛亮主政時,接手的其實是一個滿目瘡痍的爛攤子。正如他在《出師表》中描述的那樣:“今天下三分,益州疲弊,此誠危急存亡之秋也。”

按照常理,在連續經歷數次軍事重創之後,蜀漢應該充分利用蜀中易守難攻的地理條件,發展生產,打好根基,特別是成都平原沃野千裡,最適宜發展屯田。這也是歷朝歷代重農抑商而後強盛的必經之路。

但是,蜀漢的屯田開始卻非常晚,直到建興十二年春(234年),諸葛亮才在五丈原屯田,這已是其北伐末期。顯然,這次屯田僅僅是為瞭與司馬懿長期對峙而采取的臨時措施。而下一次屯田,則要到景耀五年(262年),但這次也是薑維為避禍黃皓而采取的臨時之舉。

蜀漢不屯田,難道是因為成都平原的糧食產量足夠支撐10萬大軍脫產作戰嗎?

答案是否定的,魏蜀吳三國當中,人口最少的是蜀漢。以蜀漢滅亡前夕的人口數據為例,在籍人口94萬,帶甲將士和官吏卻多達14萬,這其中固然存在未納入冊籍的隱匿人口,但在籍人口是蜀漢征收賦稅的依據,刨除老弱,蜀漢農業供養比例接近5:1。

建興十四年(236年)、延熙十年(247)、延熙十七年(254),蜀漢數次將從魏國擄來的人口安置在廣都、新繁、綿竹,也佐證瞭成都平原民力不足,存在大量荒田。此外,無論是諸葛亮兵出祁山還是薑維發兵隴西,均飽受糧草不足之苦。

既然蜀漢的農業根基遠遠弱於魏吳兩國,諸葛亮又拿什麼去支撐北伐呢?

1984年,考古工作者意外發現瞭東吳左大司馬朱然墓,在出土的錢幣中,考古隊發現瞭一個很有意思的現象:6000枚錢幣當中,隻有極少數為東吳大泉錢,多數則是蜀漢太平百錢。

無獨有偶,在清理其它東吳墓葬時,整理出的大泉五百、大泉當千平均不超過十枚,反倒是蜀錢大量出土。這也就意味著,蜀漢錢幣大量流入瞭東吳。

三國時期,吳蜀結盟,兩國開展貿易往來實屬正常。史載:東吳從蜀漢大量購買蜀錦和馬匹。對此,諸葛亮曾言道:“今民貧國虛,決敵之資,惟仰錦耳”。據《蜀都賦》記載,蜀漢僅成都一地,就集中瞭織工七萬六千人。

但是,目前的考古發現中,卻並未在蜀地發現吳國錢幣。這就出現瞭一個悖論:如果蜀漢大量輸出產品,那麼是不可能同時輸出貨幣的。

所以,蜀漢必然是從東吳進口瞭某種物資,《三國志》載:“吳亦資西道”,沒有說明是哪種物資,但唯一的可能隻有蜀漢最缺的戰略物資—糧食(蜀地銅鐵鹽均可自足)。

按照經濟學理論,蜀錦的附加值大於農產品,剪刀差可以讓諸葛亮用最少的人口投入,迅速獲得最大的回報。無怪乎《蜀都賦》描繪下的成都是“羅肆巨千,賄貨山積……枸醬流味於番禺之鄉”的繁榮景象。

這也解釋瞭為何向來重視農業的諸葛亮,反而將大量原本用於農業生產的人口用於織造上,就連諸葛亮自傢也種植瞭八百株桑樹。可見,諸葛亮“決敵之資,惟仰錦耳”是十分高明的經濟戰略。