清朝滅亡之後滿語是怎麼消亡的?為何滿語會迅速消失?

今天小編為大傢帶來為何滿語會迅速消失?希望對你們能有所幫助。

據聯合國教科文組織最新發佈的《瀕危語言圖譜》顯示:全世界有7000種語言,其中一半以上將在本世紀消亡,80~90%將在未來200年滅絕。平均每2個星期就有一種語言消失。

並且據統計,世界80%的人講83種主要語言,剩下6000多種語言絕大多數從沒有過文字記載,沒有字典、書,在任何圖書館或數據庫都找不到它們的資料。

語言的消失已經成為瞭文化發展過程中的一個普遍現象,今天我們要說的便是作為清朝國語——滿語的消失情況。

滿語:愛新覺羅的語言

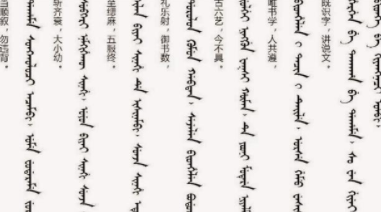

在漫長的歷史演變過程中,女真人通過與周邊各民族的融合,在十七世紀時形成瞭一個新的民族——滿族。滿語便是隨女真語演化而來的,但滿語又並非是單純的女真語,因其在形成過程中還受到瞭蒙語、漢語的影響。

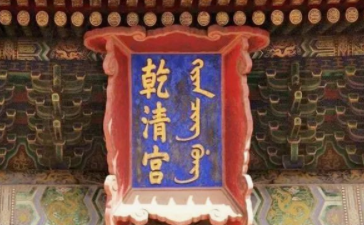

滿語,作為清朝皇室——愛新覺羅皇傢的語言,是清朝時期貴族旗人們的語言,其風光程度不可謂一般。

然而在清朝滅亡一百多年後的今天,全中國卻隻剩下瞭齊齊哈爾三傢子屯,有幾個老人能說純正的滿語之外,滿語已然消失在瞭廣闊的中國大地上。

那麼為何滿族語在清朝滅亡一百多年後就急劇消亡瞭呢?早在百年前,清朝統治者便有此擔憂,並為此采取瞭一些穩固滿語的措施。

康熙年間,康熙帝擔心八旗子弟的滿語被荒廢,因而特意選送年幼的滿洲子弟到關外去學習純正的滿語。乾隆帝更是多次面斥忘卻滿語的宗室子弟和滿洲官員。

乾隆皇帝還為此建立瞭十分嚴格的年度考核制度規定:王公子弟無論是在傢延師還是入宗學念書,每月都必須考察一次滿語。

隨著統治者更替而日趨衰落的“國語”

統治者的重視,加上滿文本身的逐漸完善,在乾隆中期時,滿文的使用得以走向瞭頂峰。

然而,此時滿文的“巔峰”還是無法掩飾滿語面臨的尷尬境地,因為更多的普通旗人已經對滿語日漸生疏瞭。

即便,乾隆帝實行瞭許多看起來十分完善的保護措施,卻仍是無法挽回滿語的衰落之勢。嘉慶年間,滿語的使用情況更是十分令人堪憂。嘉慶帝曾嘆言:“今滿洲非惟不能翻譯,甚至清話生疏,不識清字。”

到道光時期,旗人集團更加不在意是否學習滿語瞭。“其於應習之清語,視為無足重輕,甚至不能曉解。”在晚清時期,慈禧太後批閱文件的時候也總是隻批漢文,而不閱滿文。慈禧對於滿文認識得很少,甚至少到瞭可以說是完全不識的程度。

連清朝的末代皇帝——溥儀都不太會說滿語。

他在《我的前半生》中說道:“我的學業成績最糟的,要數我的滿文。學瞭許多年,隻學瞭一個字‘伊立!”,這個詞是“起來”意思。因為大臣們向皇帝請安,皇帝必須用滿語說“伊立”。

滿語為何無法避免衰勢

事實上,在清軍入關之後,滿人的語言環境轉變成瞭滿漢雙語共用,在兩個民族的交往中,語言能否得到推廣是取決於其使用價值的,並不單單是統治者的主觀意願。

即便滿人占據瞭統治地位,但是滿人的人數卻遠遠比不過漢人。因此在面對多數的漢人,和較為領先的漢族文明時,滿族人開始不得不主動去學習漢語和漢文化。

而清朝為瞭便於統治,亦是尊崇儒傢,滿漢兩種需要兼顧。

即便統治者擔心滿洲的特性喪失,卻還是又不得不迎合漢文化。而這一矛盾的統治措施,帶來的結果便是,漢文在滿人群體加速傳播開來,而滿語無可避免地衰落。

其實,滿語之所以得不到廣泛的應用,還是與其自身的缺陷有關。

相對於漢文,朝廷對滿語的過度規范,都使其不夠便捷後靈活,再加上詞匯量過少,無法滿足日常使。“滿洲必以其所有之物始有名稱,如珊瑚、瑪瑙、蘋果、橄欖……,本為其地所無者,即用漢語”。

由此可見,滿文在很多時候都無法滿足需求,更多時候都隻用來表達與記錄,無法像漢語一般形成博大精深的文學體系。

並且隨著漢臣在朝中地位的逐漸上升,許多文史資料與國傢政策都出自其手。這更進一步加快瞭清朝的漢化,使得滿文逐漸退出瞭歷史舞臺。

小結

不得不說,滿文的消亡既出乎意料,卻又在情理之中。

可以說滿文是“亡”在滿清統治者手中的,他們為其統治而逐漸舍棄瞭滿語。而滿文走向消亡是滿族漢化的必然結果。