中國人為什麼比外國人愛存錢?從古至今有哪些存錢方式?

今天小編給大傢帶來中國人為什麼比外國人愛存錢?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

都知道,相較於歐美等國,中國人特別愛存錢。

那麼,這是為什麼呢?

第一個、存錢為養老。雖然我國養老制度逐漸完善,還仍不夠健全。而且對很多人來說,僅僅靠那點養老金...

第二個、存錢為撫養子女。中國人的傢庭觀念較強,在子女的撫養上,不僅要負責其長大成人的生活開支和教育支出......

第三個、存錢為預防生病。如今,看病難、看病貴仍然是一大問題。有醫療保險還稍微好一些,沒醫療保險的真就是難瞭......

第四個、存錢是中國人的一種消費習慣。中國人的消費習慣,更多的還是喜歡利用儲蓄進行消費。

......

當然,除此之外還有一個更重要的原因,那就是:中國人向來深受儒學思想影響,崇尚勤儉的生活作風,因此,自古以來中國人格外喜歡存錢。

但是,在錢莊未普及的時候,貯藏是一種較為普遍的方式。不過,貯藏又分為許多種,古人貯藏金錢的方式可謂五花八門。

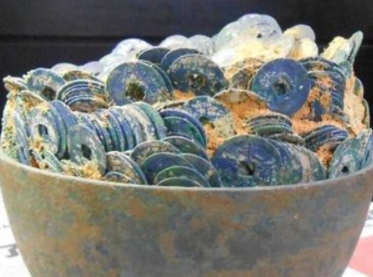

不同於字面意思,窖藏並不是把錢藏在地窖裡,而是將錢裝進瓶瓶罐罐,深埋於地下。用這種方式貯藏的錢財,多以金銀居多。中國人耳熟能詳的“此地無銀三百兩”的典故,其主人公就采用瞭這種藏錢的方法。實際上,這是古代富商和土豪最喜歡的藏錢法,因為這種方式簡單便捷又不為人知。也因此,在考古工作中,考古人員經常會發現窖藏的文物。

除瞭把錢財深埋到地下,古人還會采用與之類似的“梁藏”、“簷藏”、“壁藏”等。“梁藏”和“簷藏”,顧名思義就是把錢財塞進屋簷的夾縫中、瓦片底下,或拴在房梁上。不過這種貯藏方式的安全性非常堪憂,很少有富人願意使用這種方式藏錢。古代的小偷又被稱作“梁上君子”,說明房梁是最受小偷歡迎的藏身所在。既然房梁是小偷出沒的“高發區”,那將錢財掛在房梁上就大為不妥瞭。

小偷鉆進房間,躲藏在房梁上,一眼就瞄見掛在梁上的寶貝,順手牽羊,豈不大為糟糕?亦或是小偷飛簷走壁,一腳踩破瓦片,發現碎瓦之下金光閃閃,伸手一摸就是幾錠金銀,那可不妙。所以,相比於“梁藏”、“簷藏”,“壁藏”的法子就巧妙得多瞭。在蓋房子時,將墻壁做出夾層,然後將值錢的寶貝藏進夾層中,既穩妥又保險。

“孔壁遺文”的典故,說的就是孔子後裔用“壁藏”這種方式將名貴古籍藏在墻壁的夾層中。漢武帝時期,魯恭王擴建王宮時原材料不足,打起瞭孔氏祖宅的主意。魯恭王讓人拆除孔宅,在拆遷的過程中,在墻壁中挖出一大堆年代久遠的書簡,有《尚書》、《禮記》、《論語》、《春秋》等。一般人傢都是將金銀細軟“壁藏”起來,孔氏後人卻用這種法子藏書,格調不是一般的高。

古人存零錢的法子與現在小孩存錢用的“小豬罐”差不多,將銅子投進罐子裡,等到存滿時,再將零錢取出。除非特殊情況,否則古人一般都要等到罐子存滿才會打開,所以,古代的存錢罐又被稱作“撲滿”。

說起來,梁藏和簷藏安全性較低,壁藏又太過麻煩,所以,在絕大多數時候,古人都會使用“窖藏”這種辦法存錢。古代沒有保險櫃保險箱,所以,窖藏時,必須要采取一些防盜手段。窖藏的防盜手段,竟與古代墓葬的防盜手段有異曲同工之妙。在準備階段,古人會事先挖好深坑,將金銀財寶裝入壇子、罐子、大缸中,放入深坑,隨後佈置迷障,填土掩埋。

古人窖藏並不像我們理解的那麼簡單,在埋藏過程中要考慮到安全性、隱秘性及防腐防潮。畢竟,在窖藏的寶貝裡,有可能出現名貴的書法字畫或房契地契,若被蟲吃鼠咬或發黴腐蝕可不妥。古人通常會采取分層放置的法子進行窖藏,在深坑的最底部先放一層,掩埋之後再放一層,以此類推,最多會放四五層。在每一層之間,都會鋪設石板、磚塊,讓結構更加穩固。

除此之外,古人還會在土層中摻入石灰或糯米漿糊,這樣能讓土層更加結實,增加挖掘的難度。古代沒有混凝土,但古人會在泥漿中摻入石子瓦塊,能起到與混凝土類似的作用。

為什麼古代窖藏不一次性填滿一層,而是分層放置呢?

因為分層放置後,就算有盜賊盜挖瞭窖藏,往往隻會發現表面上的一層,忽略下層。更巧妙的是,古人存錢通常是賺一點存一點,分層放置比較方便。除此之外,窖藏的地點通常會選在臥室地下或豬圈、茅房下。埋在臥室中每天都能檢視,比較安心,埋在茅房、豬圈裡則更能掩人耳目,誰會想到主人把珍貴的寶貝藏在臭不可聞的地方呢?我國國傢博物館的鎮館之寶,商代的“後母戊鼎”,在出土之前就是采用窖藏的方式處理的,窖藏“後母戊鼎”的人傢將這尊國之重寶貯藏在茅房之下,千百年來鮮為人知。

古人存錢還有個較為極端的辦法,但采用這種方式存錢太過麻煩,所以很少有人采用。話說有個暴富的晉商,他覺得把錢財窖藏到地下、塞進墻壁夾層或寄存到錢莊裡都不穩妥。思來想去,晉商想到一個絕妙的辦法,那就是將銀子熔煉成汁,澆入地板中。這種手法太出人意料,徹底斷瞭盜賊的念頭。就算盜賊發現瞭被澆築進地面的銀子也沒法將銀兩摳走,不過,這種辦法防外賊很有效,就是無法對付傢賊。晉商的子孫發現瞭地板的奧秘後,隔三差五用刀子撬些銀兩下來,沒幾年便將晉商的銀地板撬光瞭。

大多數人傢,都喜歡用窖藏這種方式埋藏傢產,有時埋藏者生前沒來得及將秘密交待給子孫便一命嗚呼瞭,這筆財產也就變得不為人知瞭。若幹年後,當祖宅被變賣,新主人喬遷新居,破土動工對老宅進行翻修時,往往會挖出前人留下的財寶,發一筆橫財。所以,後人在搬傢或拆遷時,往往會在老宅“挖地三尺”,把屋前屋後的土壤“耕耘”一番,尋找先人留下的財富。

從史料中,我們經常能看到古人“挖寶”的記錄,《夢溪筆談》中,就記載瞭這樣的故事:

在當時的洛陽,很多富人都喜歡將金銀窖藏到地下,這幾乎成瞭約定俗成的規矩,每個人都心知肚明。正所謂“富不過三代”,財主的後代往往是些懶惰的敗傢子,他們坐吃山空散盡傢財,寧願變賣祖產也懶得挖老祖宗留下的寶貝。在變賣祖宅時,還會向買主索要一筆“掘錢”。

朝中大員張觀相中瞭一處大宅,在買房時賣傢三番兩次向他索要這筆“掘錢”,張觀先後支付瞭一千多緡,賣主才善罷甘休。當時鄰居都覺得張觀虧大瞭,沒成想張觀在擴建房屋時,竟真的挖出一筆橫財。據說,張觀挖出一個石盒,裡面放著幾百兩黃金。除去買房及支付“掘錢”的費用,張觀還小賺瞭一筆。

相傳,蘇東坡也曾有過這樣的奇遇:

蘇東坡在金山寺讀書時,寄住在金山寺裡。年輕的蘇東坡比較落魄,連解決溫飽都成問題,某日蘇東坡在禪房裡百無聊賴,在床底下挖來挖去,竟真讓他挖出一罐銀子。不過,蘇東坡不貪財,將罐子原封不動又放回原處。後來蘇東坡金榜題名,想起瞭那罐銀子,便囑托傢人將銀子取出,用來修繕金山寺。

與現代不同,雖然我國在很早之前就已出現瞭紙幣,且自紙幣出現後始終在市場上流通,但古人對紙幣並不感冒。或許是因為紙幣這種價值不定的貨幣遠不及保值的“硬通貨”來得實在,所以,古人在相當長的時間裡采用其它等價交換物。

那麼,是什麼等價交換物呢?是保值的金銀嗎?

非也,是銅錢。

銅比金銀產量更高,且與金銀一樣“堅挺”,若非社會動蕩,銅錢的價值是有保障的。所以,古人的“小金庫”裡,存的最多的就是銅錢。前文中我們提到的窖藏,最適合貯存銅錢。在現代考古發現中,一些出土的窖藏銅錢甚至是以“噸”為單位來計算的,可見古人有多鐘愛銅錢。

1967年冬季,在湖北黃石市西賽石的河堤工程現場,工人們發現瞭一處埋藏銅錢的地窖。經簡單稱量,這座地窖中出土的銅錢重量竟超過瞭一百一十噸!除瞭銅錢之外,考古工作者還在錢窖裡發現瞭一定數量的鐵錢。上世紀末,我國考古人員於河北滄州發掘瞭五十噸鐵錢。

2006年七月,山東省東營市的某建築工地上,又出土瞭三十噸鐵錢。在所有古代王朝中,唯有宋朝大規模流通過鐵錢,這些鐵錢也都是宋朝的古物。究竟是怎樣的巨富,才能窖藏如此之多的錢幣?哪怕是放到現在來看,這些銅錢的擁有者都足以躋身億萬富翁的行列。

當然,隨著錢莊、票號和銀行的出現,越來越多的人選擇將錢存入其中。相比於私人性質的貯藏,把錢存在金融機構中顯然保險得多,安全系數更高。不過,雖然道理是這樣,仍有不少人覺得把錢換成存根不大穩妥,時至今日仍有人喜歡像古人一樣將財產貯藏起來。

與古人藏錢的法子相比,現代人藏錢的方式有科技助力,市面上有各式各樣的保險箱,能夠滿足大部分人的貯藏需求。總的來說,中國人的“存錢史”是源遠流長的,許多現代人的存錢之法仍借鑒於古人。