古代打仗攻城有哪些方式?火燒城門可行嗎?

今天小編給大傢帶來古代打仗火燒城門可行嗎?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

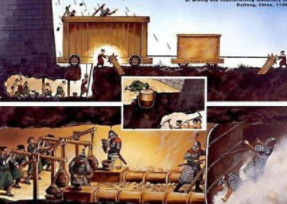

看過古代影視劇的同學經常會看到一個場景:敵軍推著戰車或者抱著撞城木猛烈的撞擊城門,但是奈何城門堅固,怎麼都無法撞開,畢竟沖擊力太小。那麼有的同學可以會疑惑,為什麼不澆上桐油,一把火把城門給燒瞭呢?畢竟又不是鐵門,最多小半天就燒出一個大洞來。

別說,還真的有這樣的操作——

古代發明火炮前,攻城一方通常是以築土堙塞、挖地道、火攻、水攻等四種戰術攻城。所謂“築土堙塞”,通俗地說就是堆土。城墻不是很高嗎?那就讓士兵在城墻下填土,堆出一座可以爬上城墻的小山坡,然後讓士兵沿著山坡沖入城內。

當然由於築堙費時費力,所以後來發明雲梯這類攻城器械後,此類戰術便不再用,隻有當戰場環境不適宜使用攻城器械時(比如狹窄地形),才會又重現於戰場之上。挖地道,顧名思義,就是挖地洞。有些城池的防禦很嚴密,單靠雲梯攻不進去,所以古人就想到瞭兩種“地道戰”破城思路:

第一種是直接挖地道,從城墻下穿過,挖通至城內,士兵由地道潛入城中,與城外大軍裡應外合,消滅守城敵軍;第二種是攻城士兵以戰車等器械做掩護,推進至城墻下,然後在墻腳下挖地道,並用木頭樁子頂住城墻,防止垮塌。等到地道挖好後,最後撤離的士兵在地道內放火,燒掉頂梁柱,城門會因為失去支撐力而崩塌。

這兩種戰術在古代攻城戰中經常出現,案例也非常多。比如安史之亂時,唐軍大將李光弼就是用第一張方法,直接挖地道,挖穿瞭安史叛軍駐守的懷州城墻,並趁著夜色裡應外合,攻破瞭懷州城;東漢末年,袁紹攻打公孫瓚駐守的易京,就是用第二種方法,搞塌瞭城墻,攻破瞭易京城。

值得一提的是,火藥發明後,地道戰術得到瞭更廣泛應用。比如太平天國時,太平軍攻城就習慣於派人挖地道,然後在地道內埋炸藥,最後點燃炸藥,伴隨著轟的一聲,城墻就被炸藥炸塌瞭。

再說第三種,火攻。在火藥發明之前,火攻也是很常見的攻城手段。古人用薪柴膏油做燃燒材料,主要依靠人工縱火、火箭、火車等手段進行具體操作。特別強悍的部隊,還會訓練飛禽走獸攜火種燒城。

由於咱們國傢的古建築大多是磚木結構,一旦燃燒,幾乎沒法救火。所以火攻戰術在古代是非常有效的攻城手段。很早以前的攻城戰,隻要有條件,攻城一方都會放火燒城門。比如春秋時期的晉齊平陰之戰,攻城的晉軍就是直接放火燒瞭齊國首都臨淄的四個城門才攻破瞭臨淄城。

所以說,古代並不是沒有放火燒城門的案例。好,既然如此,那為什麼火燒城門戰術不常見於後世戰爭呢?造成這個現象的原因其實是因為隨著時代的發展,攻防戰中的防守一方逐漸意識到瞭城門防火的重要性,以各種方式保護城門,保證城門不會燒毀。所以直接燒城門的戰術也就不多見瞭。

比如元朝末年擴建的蘇州城,其城門的門洞內就專門設計瞭灌水口,用於應付敵軍放火燒城門戰術。這裡你可以想象一下,你放火燒城門時,對面守軍在城樓上往門洞裡面灌水,城門這把火還燒得起來嗎?

還比如從明朝保留至今的城墻,很多都設計有翁城。攻城方想靠燒城門破城,難度相當大,遠不如挖地道,炸城墻來的容易。所以燒城門不如炸城墻,這在古代是共識。

水攻就不用多解釋瞭,古代城池一般都會建在河流附近,攻城一方控制河流後,可以利用自然水災、人工築堤抬高水位,或者人為決堤等方式攻城。比如戰國時期的秦楚鄢郢之戰,楚軍固守不出,秦軍統帥白起令士兵在夷水的上遊築堤蓄水,並修瞭一條長渠直達城下。

等到正式攻城的那天,秦軍開渠放水灌城,直接把鄢城淹到瞭水底,楚軍主力受到嚴重打擊,軍民溺死數十萬。從這點可以看出,水攻如果用得好,效率比前三種要高很多。

當然運用水攻是要有技巧的。如果攻城一方搞不清楚地勢的高低,河水的流向就盲目采用水攻,隻會是反受其害。比如蒙古軍第一次圍攻西夏國都銀川城時,就因為沒搞清楚黃河的水文條件,結果決堤之後,西夏人沒被淹,蒙古軍反倒被河水淹瞭個夠嗆。