“占山格”制度是什麼?宋孝武帝為什麼要推行這一制度?

今天小編給大傢帶來“占山格”制度是什麼?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

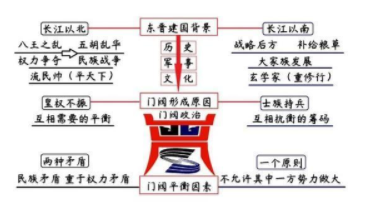

談到東晉,必定離不開“門閥政治”這一話題。自東晉開國皇帝司馬睿需要依靠瑯琊王氏、潁川庾氏、譙國桓氏、陳郡謝氏等士族的幫助,才能在江南“建國立號”以來,東晉的皇帝們就再也繞不開被士族們掌控的命運。“王與馬,共天下”的諺語曾被無數人拿來當做“君臣和諧相處,共治天下”的典范,但這實際上又何嘗不是東晉皇帝的悲哀呢?“主弱臣強”這是歷代的皇帝都不想看到的事情,可是在東晉這卻似乎已成慣例。

實際上在東晉,士族的權力早已凌駕於皇權之上,皇帝早已成為士族們擺佈的對象,而並非是效忠的對象。東晉一朝,朝政幾乎被士族完全掌控,當然在晉明帝的時候,東晉雖然曾經短暫的壓制瞭門閥世傢,但是沒過多久隨著晉明帝的去世,東晉的權力就又被門閥所奪。直到末期,晉安帝還曾經一度被作為士族出身的桓玄威逼禪位。

可想而知,東晉後期門閥的勢力有多龐大。鑒於此自劉裕代晉建宋以來,這位東晉的舊臣就深知士族對於皇權的威脅,所以登基後的劉裕就開始利用手中的權力開始大肆打壓朝中的門閥士族。先是實施“土斷”,抑制士族對於土地的兼並。再是在朝廷上大量起用劉穆之、檀道濟、王鎮惡、趙倫之等出身卑微之人,妄圖以寒門壓制住士族。後是大量裁剪中央和地方上的士族官員,以此削弱士族對於朝廷的掌控。

但是正當劉裕要大刀闊斧的對士族下重手的時候卻突然因病逝世,而隨著劉裕這位被譽為“定亂代興之君”的皇帝的駕崩,劉宋對於士族們采取的高壓政策也隨之戛然而止。而之後的宋少帝劉義符繼位不久就被權臣殺害,所以無力推行改革。後繼之君宋文帝劉義隆因是被權臣扶上帝位,所以不得已隻能與士族同掌天下,也就更不可能推行削弱士族的政策。更甚著因為文帝不斷的對士族進行妥協,導致原本被劉裕削弱的士族的勢力又再次出現井噴式的發展。

可以說文帝之時,劉宋王朝似乎又要開始重蹈東晉被士族掌控的命運。但是“天不滅劉宋”,在劉宋王朝即將被士族再一次完全掌控的時候,宋孝武帝劉駿橫空出世。劉駿在借助雍州武人和幕府寒人的支持下,擊潰瞭士族扶持的劉劭政權,在建康即位稱帝。而由於劉駿並不是依靠士族繼位,且他有著完全忠於自己的一支強大的軍隊。所以劉駿登基後,就開始學著自己的祖父劉裕一樣,開始推行各種的制度和法令,意圖全面削弱士族對於劉宋王朝的控制。

宋孝武帝在位三十五年,先後推行典簽控州鎮、制局監、王畿制、設臺傳機構、直閣將軍制、衛尉武官制、禦史中丞專道制等一系列的制度。而這些制度無不是為瞭削弱士族,加強皇權而推行的。如設立臺傳機構就是為瞭杜絕地方上出現以士族為首的州郡長官們“以權謀財”的情況的出現。再如制局監則是開啟瞭南朝寒門武人掌控禁衛兵權的先河,自此士族再難掌控禁衛兵權。

可以說孝武帝的改革是成功的,他在位期間推行的一系列改革措施,對日後南朝的歷史產生瞭深厚的影響,也奠定瞭此後南朝的政治格局。同時隨著這次改革的成功,自東晉以來皇權被士族所控制,中央被地方所脅迫的情況,開始出現瞭扭轉,皇權開始慢慢躍居士族之上,中央也開始能夠徹底的掌控住地方。所以說"孝武帝改革"是南北朝時期意義最為重大的其中一項改革,它對於劉宋,乃至整個天下的影響都是深遠的。

而我們今天要講的"占山格”制,就是這歷史意義重大的“宋孝武帝改革”中的其中一項。“占山格”是宋孝武帝大明七年所推行的一項土地制度,它存在的目的就是為瞭限制屢禁不止的士族封山占水的現象。

自魏晉以來士族豪門兼並土地,占山護林,屢禁不止,如《南史》雲“自晉中興以來,朝綱弛紊,權門兼並,百姓流離,不得保其產業。”,在當時士族無休止的兼並顯然已經影響到瞭整個社會的運行。雖然在東晉時期,皇帝和一些有識之臣曾經意識到這個問題,並也試圖做出一些努力。如在咸康二年壬辰日,晉成帝曾對士族屢禁不止的“占山護林”制定過法令,其曰“占山護澤,強盜律論,贓一丈以上,皆棄市”意思就是隻要發現“占山護澤”的就處於“棄市死刑”,但是顯然這條法令並沒有任何的作用。究其原因在於當時占山護林的都是士族,而東晉的朝政亦是士族掌控,所以此法等同虛設。

想想看也是,就如桓玄這樣的權臣,想要對東晉進行改革,亦是落瞭個“桓玄頗欲厘改,竟不能行”的結局,更何況是一個有名無實的晉成帝呢?所以終此一朝,士族們占山護林的行為不但沒有得到阻止,反而是愈演愈烈,各地“山湖川澤,皆為豪強所專”的問題更是屢見不鮮。

而這種情況直到劉裕掌權後才出現瞭些許的轉機。公元399年在會稽、吳郡、吳興等南方士族居住的核心地帶爆發的“孫盧之亂”,讓三吳的士族們十去九八,再加上之後爆發的大饑荒,更是讓僅剩下的那些士族消失殆盡。也就是如此,隨著王謝庾桓四大傢族的相繼衰落,最終劉裕有瞭對東晉變革的機會。

東晉在劉裕的主持下,一改往日坐視世族“兼並土地,占山護林”的行為,開始對士族肆意侵占山林川澤做出瞭回應。他先是嚴厲的處置瞭一些帶頭私占山澤的士族大傢,比如當時最為富有的渤海刁氏就被劉裕滅族,所得財產都被分給瞭百姓。後劉裕又將士族以及晉皇室的私產剝奪,然後分給百姓,如《晉書·安帝紀》載“罷臨沂、湖熟皇後脂澤田四十頃,以賜貧人。”在413年劉裕將原用來資助皇後胭脂水粉開銷的臨沂、湖熟的地都分配給瞭窮人。

也就是在這樣一系列的操作下,直到劉裕建國後,士族豪門“兼並土地,占山護林”的行為得到瞭遏制。不過從元嘉中後期開始,隨著文帝對於士族的妥協,再加上社會逐漸安定,經濟生產也得到快速的發展,士族們又開始瞭大肆兼並土地,占山護林,且較之東晉來的更加的嚴重,所謂“自頃以來,頹弛日甚,富強者兼嶺而占,貧弱者薪蘇無托,至漁采之地,亦又如茲”。

於是到瞭宋孝武帝登基後,隨著士族的肆意侵占已經影響到劉宋的統治,再加上孝武帝本就想對士族動手,於是在孝武帝登基後就下詔“其江海田池公傢規固者,詳所開弛。貴戚競利,悉皆禁絕。”意思就是禁止士族封山占水。但是由於最開始禁止士族封山占水的制度並不是那麼的完善,再加上孝武帝也隻是順帶一提,並沒有把真正的心思放在這上面,所以在最開始這種侵占行為並未得到制止,僅僅隻是在荊雍揚這三個劉宋的核心地帶得到瞭一些回應,但是在其他地方很少有士族會去遵守。

直到大明七年(463年),隨著孝武帝逐漸的掌控住瞭朝政大權,並幹掉瞭對自己威脅最大的徐羨之、傅亮加、謝晦等幾個權臣,孝武帝才真正開始註意到這一塊。也就是在這一年武帝再次下詔“前詔江海田池,與民共利。歷歲未久,浸以弛替。名山大川,往往占固。有司嚴加檢糾,申明舊制。”意思就是“以前我曾下詔江河湖海山川,百姓可以自由的捕魚狩獵,但是沒過幾年,地方上就開始不遵守這個命令瞭。名山大川,又多被士族們重新圈占,所以這裡我再次重申,有關衙門一定要嚴格執行這條法令”。

而這次孝武帝顯然不會就頒佈一條詔書就不瞭瞭之瞭。這次他聽從瞭尚書左丞羊希“今更刊革,立制五條。凡是山澤,先常熂爈種養竹木雜果為林,及陂湖江海魚梁鰍鮆場,常加功修作者,聽不追奪。官品第一、第二,聽占山三頃;第三、第四品,二頃五十畝;第五、第六品,二頃;第七、第八品,一頃五十畝;第九品及百姓,一頃。皆依定格,條上貲簿。若先已占山,不得更占;先占闕少,依限占足。若非前條舊業,一不得禁。有犯者,水土一尺以上,並計贓,依常盜律論。停除咸康二年壬辰之科。”的建議,開始廢除之前所實施的“壬展之科”,頒佈“占山格”,並下定決心改革山澤產權管理制度。

而“占山格”主要分為五條內容:

其一、“凡是山澤,先常熂爈種養竹木雜果為林,及陂湖江海魚梁鰍鮆場,常加功修作者,聽不追奪”,簡單的說就是在“占山格”發佈之前所侵占的那些山林川澤,隻要繼續經營且有成效的,朝廷可以承認他的“侵占”。

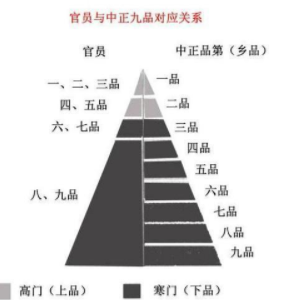

其二、“官品第一、第二,聽占山三頃;第三、第四品,二頃五十畝;第五、第六品,二頃;第七、第八品,一頃五十畝;第九品及百姓,一頃。皆依定格,條上貲簿。”。這其實就是晉朝“戶調之式”的翻版,早在西晉的時候,朝廷就規定“其官品第一至於第九,各以貴賤占田,品第一者占五十頃,第二品四十五頃,第三品四十頃,第四品三十五頃,第五品三十頃,第六品二十五頃,第七品二十頃,第八品十五頃,第九品十頃。”。

隻不過在這裡羊希針對的是山川,而西晉針對的是田地,同時最為重要的是在這裡羊希給予瞭百姓的“侵占”權。在這裡羊希規定一品、二品的官員可占三頃,三品、四品的官員可占二頃五十畝,五品、六品的官員可占二頃,七品、八品的官員可占一頃五十畝,九品和百姓可占一頃。且羊希還規定這些人所占的山林川澤必須要登基造冊,這樣方便朝廷按照各自所擁有的資產來征收財產稅。如果隱瞞不報的,則視為非法侵占。

其三、“若先已占山,不得更占;先占闕少,依限占足”,就是已經占瞭規定份額的就不能再占,而沒有占足規定數量的則可繼續占。且在之後不久,孝武帝還特意下詔“先占不足者的普通百姓,可依法占足山澤”,也就是百姓如果沒有占夠的,可以依法占足。

其四、“若非前條舊業,一不得禁。有犯者,水土一尺以上,並計贓,依常盜律論。”意思就是隻要有人犯瞭以上的幾條內容,就以盜律論處。不過至於按照哪條盜律來處置,史書並沒有明確的記載,但是據《晉書.刑法》載“盜贓五匹以上,棄市”,“棄市”就是在人眾集聚的鬧市,對犯人執行死刑。從這點可以看出盜律應該是比較嚴厲的法律。

其五、 停除咸康二年壬辰之科,就是廢除咸康二年壬辰日成帝頒佈的“占山護澤,強盜律論,贓一丈以上,皆棄市”的法令。

以上就是“占山格”的所有內容,它的目的就是為瞭限制士族封山占水的現象,同時解決士族們逃避貲稅的問題。由於在當時劉宋基本上是完全沿襲兩晉“九品相通”的稅制,即由地方官按照財產的多少將民戶分為上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下等9等,然後每年朝廷會給各地地方官下達今年需要繳納的定額,地方官在接到命令後就可以按照這9等來分配相應的稅,借此就可以做到“富戶多納,貧戶少納或不納”。

可以說這個制度的理想非常的美好,即按照財產的多少來決定要繳納稅賦的多少,這樣的確可以在一定程度上降低農民的負擔。不過在實際的實施過程中卻並非如此的美好,由於在當時民戶等級的制定完全是由地方官說瞭算。所以在實施“九品相通”稅制的時候,地方上的士族往往會借助著手中的權力,與地方官勾結,借此少報甚至是隱瞞不報自己手中的財產。

這樣明明自己是上上等,但在地方官的名冊中卻是被歸納為下下等,而那些農民明明是下下等,地方官卻將他們歸納為上上等,以此本來需要士族們繳納的稅賦就會被轉移到農民的手中。顯然這個制度造成的結果就是士族越來越富,而農民卻越來越窮。於是為瞭杜絕這個問題的出現,孝武帝就希望通過“占山格”的實施,然後借機把士族所占山澤數目登入貲產簿,以此朝廷就可以根據這個來對士族進行合乎情理的賦稅征收。

其實本質上“占山格”與西晉武帝時期推行的“品官占田蔭客制”如出一轍。他們都是希望用“承認”來換取“限制”,即承認士族們在之前所侵占的所有土地,借此來換取士族們對於現在“限制”的支持。而這就是“占山格”最為核心的內容,孝武帝希望用“常加功修作者,聽不追奪”的條件,來換回士族“若先已占山,不得更占”的結果。

可以說這項法令就是一個典型的"先給你一塊糖,再給你一巴掌"的做法。這裡的糖就是“承認士族們之前所占的山林川澤“,而巴掌就是"若先已占山,不得更占,若再占則依常盜律論"。實際上“占山格”的頒佈,從某種意義上來說是孝武帝對於士族的妥協,孝武帝的目的就是希望用"承認"的方式來降低士族們對於此項法令的抵制,從而讓“占山格”順利的實施下去。

但是顯然這條法令最終還是失敗瞭,這點從後來南齊南梁接二連三頒佈禁止占山占水的詔令就可以看的出,畢竟如果真的有效,後世的王朝又怎麼會不把它延續下去呢?其實想來也是,士族們又不傻,如果一旦讓這條法令實施下去,他們後世的子孫該如何呢?士族的傢族可是一個龐大的傢族,如果他們放棄瞭“占山護水”的權力,僅靠著這些固定的財產,他們的傢族在之後的分傢過程中隻會越變越弱。

畢竟財產就這麼點,人卻越來越多,你說到最後會變成怎樣?當然是士族越變越窮,直至消亡。也就是如此,在孝武帝那個皇權還沒有真正能夠力壓士族的時候,這個法令註定是會失敗,畢竟士族壓根就不可能支持。

當然無論“占山格”失敗與否,它對於後世還是產生瞭巨大的影響。在這條法令中對後世影響最深遠的就是國傢第一次在法律上承認瞭私人對於山林川澤的所有權。眾所周知在南北朝之前,山林川澤歷來是歸國傢所有的,西漢大司農孔僅曾說“山海,天地之藏也,皆宜屬少府。”,新朝大司農魯匡亦雲“名山、大澤,鹽、鐵、錢、佈、帛,五均賒貸,斡在縣官。”,可以說自先秦以來,山林川澤從未在真正意義上被允許私有過。

即使到瞭東晉,士族豪門雖然大肆占山護水,但是實際上這是違法的,而他們之所以敢這麼做,無非就是因為皇權旁落於士族,無人能制衡他們罷瞭。而一旦皇權回到皇帝的手中,禁止貴族、官員、富商封山占水就成為瞭每代皇帝必做的一件事。直到孝武帝改革的時候,隨著“占山格”的頒佈,“若先已占山,不得更占;先占闕少,依限占足”法令的推出,山林川澤的私有才開始合法化。

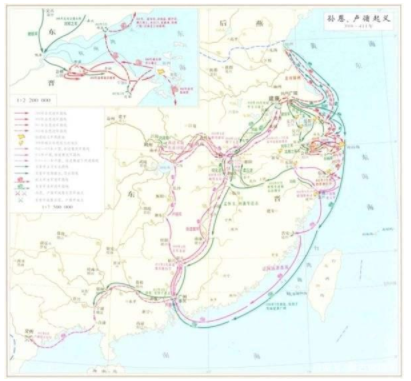

孝武帝之後,歷朝歷代都開始承認私人對於山林川澤的擁有權。而隨著私人合法取得山林產權後,山林開放就成為瞭常態,自此之後山林川澤國有與私有並存就成為瞭歷朝歷代的慣例。同時因百姓也能獲得相應的山林川澤的份額,因此社會矛盾也得到瞭進一步的緩和。隨著社會的逐步穩定,整個社會的經濟發展也越來越快速,經濟的發達也就進一步的推動瞭民間對於南方的開發,自此南方也就越變越富,直至成為中國又一個政治、經濟中心。

可以說從這點來看“占山格”可謂是“敗在當代,成於千秋”。雖然它在孝武帝時代的實施並未成功,但是其允許“山林川澤私有化”的法令卻影響瞭後世一代又一代的王朝,並也間接瞭促進瞭南方的發展與富庶。