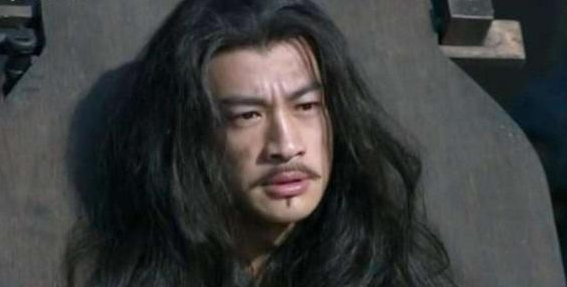

陳宮矛盾的一生,他選擇輔佐呂佈背後的原因是什麼?

今天小編為大傢帶來瞭一篇關於陳宮的文章,歡迎閱讀哦~

陳宮的一生,可謂矛盾的一生。欲成大事,欲救蒼生,卻不能識時務、擇雄主,而守著一無謀呂佈,與命運抗爭,算是不違己心。

陳宮是兗州東郡東武陽(今山東莘縣)人,是兗州當地的大族,兗州刺史劉岱在與黃巾軍作戰戰死後,陳宮力推當時的東郡太守曹操成為兗州刺史,並通過外交手段讓曹操最終獲取兗州刺史一職。

曹操成為兗州刺史後,陳宮沒有得到重用,東郡太守是曹操的心腹夏侯惇,程昱出任壽張縣令,荀彧是曹操的司馬,曹操不僅沒有重用陳宮,也沒有重用當地士族,並且還殺瞭嘲笑曹操身份的邊讓等兗州名士,曹操與兗州士族的關系處的比較緊張,這是陳宮反叛曹操的原因。

對士子而言,尤其是王朝末世剛開始時,天下秩序尚未崩毀,他們還保持著一顆赤子之心,寧願選擇為理念活著,而非抱負。直到天下動蕩,亂世已成,士子才開始真正地研究起經世學問,將世俗的綱常倫理暫放一邊,不務虛名,而處實務。亂世中的君子,不管是殺身成仁,還是活命救世,體現的都是理想和抱負,踐行的都是價值和理念。

陳宮作為兗州當地人,無非就是想在當地圖個利益,顯然曹操沒有給,這讓陳宮起有反叛之心,陳宮在乘曹操南征徐州陶謙時,聯合陳留太守張邈共同反對曹操,並迎接呂佈入兗州。張邈曾是曹操多年的好友,但與袁紹關系不好,曹操在勢力弱小的時期,是一直與袁紹結盟的,袁紹多次要求曹操殺張邈,曹操不聽,但袁紹說的多瞭,張邈自已就害怕曹操總有一天會屈服袁紹,因此與陳宮聯合反叛曹操。

陳宮、張邈與曹操合作過幾年,一起打過黃巾軍,深知曹操善於用兵,如果僅僅是陳宮與張邈,難以抵抗曹操,必須迎立新的勢力進入兗州,當時的兗州,北有袁紹、公孫瓚,南有陶謙、袁術,而陳宮在迎立新的勢力抵抗曹操時,又有著自已的小算盤。陳宮在對張邈迎立呂佈時是這樣說的:

今雄傑並起,天下分崩,君以千裡之觽,當四戰之地,撫劍顧眄,亦足以為人豪,而反制於人,不以鄙乎!今州軍東征,其處空虛,呂佈壯士,善戰無前,若權迎之,共牧兗州,觀天下形勢,俟時事之變通,此亦縱橫之一時也。

翻譯過來就是:現在天下豪傑一起起兵,天下分崩,您擁有千裡的土地和人民,處在四方必爭之地,撫劍環顧四方,足以能夠成為人傑,如今卻受制於人,不是太沒出息瞭嗎?如今曹軍東征,後方空虛,呂佈英勇善戰,所向無敵,如果把他請來,共同管理兗州,坐觀天下形勢,等 待時局的變化,這樣也能稱雄一時啊。

陳宮有4個意思:

1、我們現在有地盤,不要受制於人(曹操);

2、呂佈英勇善戰,所向無敵,肯定能打敗曹操,當時的呂佈殺瞭董卓之後,天下聞名,又因為呂佈的勇武,而且當時的呂佈與張邈是熟識的,因此陳宮認為呂佈能抵抗曹操,張邈也是認同的。

3、曹操現在東征徐州,兗州空虛,這是好機會。

4、我們與呂佈共同管理兗州,有瞭兗州這塊地盤,再坐觀天下形勢國,一定能夠稱雄一時。

為什麼陳宮選擇呂佈,而不選擇其它勢力呢?原因有三:

第一,呂佈是當時最有聲望的軍閥之一。雖然張飛喜歡拿三姓傢奴來懟呂佈,但實際上呂佈的聲望比劉備高多瞭,比曹操都不遑多讓。呂佈出道比較早,輔助過丁原、董卓、王允等朝廷大員,還一度和王允聯合執政,官拜奮武將軍,假節,儀比三司、並晉升溫侯,資歷不是一般的深,絕對是漢朝的重量級大佬。此外,呂佈還是誅殺國賊董卓的大英雄,聲望非常高,不是一般軍閥可以比的。呂佈奪徐州後,漢獻帝流浪在外,第一個想到的就是呂佈,可見呂佈在世人心中的地位和印象。陳宮投呂佈並不是什麼稀奇的事,誰不願意傍一棵枝繁葉茂的大樹。

第二,呂佈是當時最具潛力的軍閥之一。呂佈雖然兵敗丟瞭地盤到處遊走,但手下有張遼、臧霸等八健將,還有數千精良的並州鐵騎,皆是以一敵十之士,是一支不可忽視的力量。呂佈有實力,有兵馬,缺的是地盤。而陳宮和曹操反目的主要原因是曹操損害瞭兗州士族的利益,陳宮作為兗州士族的頭面人物自然不會善罷甘休,兗州士族需要一支強有力的外援趕走曹操,正在到處找地盤的呂佈無疑是最佳的選擇,所以陳宮聯合張邈、張超等人聯合呂佈反曹,差點幹翻曹操。兗州叛亂失敗後,陳宮已經回不去兗州,所以跟隨呂佈去瞭徐州,從此一心輔佐呂佈。

第三,呂佈性格爽直,對陳宮禮遇有加。陳宮和呂佈朝夕相處,呂佈就像個長不大的孩子,一直讓陳宮操心,可以說是陳宮一手拉扯大的。陳宮和呂佈關系非常特殊,陳宮也對呂佈是真有感情,當然呂佈對他也沒的說。雖然呂佈有時候剛愎自用,但對陳宮還是很尊重的,所以陳宮始終不忍離去。此外,呂佈心思簡單,不似其他梟雄那樣奸詐,比較容易接觸和控制。陳宮一心想建功立業,呂佈正是合適的人選,隻是呂佈個二桿子經常不聽陳宮的勸,不僅霸業未成,還搭上瞭陳宮。

人生苦短,難得如此縱情恣意。陳宮雖然隻是一個飽讀詩書的謀士,可是他的胸襟和氣度宛若一個將領。在後來曹操打算放瞭陳宮時,他都願意追隨呂佈慷慨赴死。如此氣節,令人敬佩!

生死無二志,丈夫何壯哉!不從金石論,空負棟梁材。輔主真堪敬,辭親實可哀。白門身死日,誰肯似公臺!

亞父忠言逢霸主,子胥剜目遇夫差。白門樓下公臺死,致令今人發嘆嗟。

不識遊魚不識龍,要誅玄德拒曹公。雖然背卻蒼天意,誰似忠心映日紅?