盤點朱元璋麾下十大名將,他們最後結局如何?

朱元璋能夠奪得天下,很大一個原因,就是因為其麾下能打的名將太多。正是因為這些名將的存在,才使得朱元璋能夠在明末的諸多起義軍當中,一枝獨秀,繼而短短十幾年當中統一全國。

那麼,如果將朱元璋麾下的將領全都算上,單以軍功計算,都有誰能進入前十呢?誰又能名列榜首呢?

1.徐達

如果要把朱元璋麾下的名將做一個排序的話,其他人的位置或許有爭議,但是徐達這個第一名的位置,卻應該是極少有爭議的。

徐達(1332年-1385年),字天德,濠州鐘離(今安徽鳳陽)人。

中山王徐達

據史書記載,徐達應該是在很小的時候,就和朱元璋認識瞭。某種意義上來說,兩人應該算是發小。所以,後來朱元璋參加起義軍之後,徐達也是第一批加入朱元璋麾下的人。

朱元璋統一天下的過程中,徐達一直是最得力的名將,也是朱元璋麾下地位最高的將領。而其最輝煌的戰績,當屬後期率軍北伐,打下元大都的一戰瞭。

洪武十八年,徐達去世,封中山王。陪祭太廟,被奉為明朝開國六公爵之首。

2.常遇春

開國六公爵當中,隻有韓國公李善長是文官,其實五人,都是武將。這五人當中,徐達排名第一無可爭議。緊隨其後的,是鄭國公常茂。不過,常茂本人並不是特別厲害的名將。他之所以能夠緊隨徐達之後,是因為他老爹是常遇春。

常遇春,應該算是朱元璋麾下,唯一有資格和徐達並列的武將瞭。

開平王常遇春

常遇春(1330年—1369年),字伯仁,號燕衡,南直隸鳳陽府懷遠縣(今安徽省蚌埠市懷遠縣)人。

如果說,徐達是一位帥才的話,那麼常遇春應該就是最強的猛將瞭。常遇春以個人勇武聞名,早年曾是山賊,但後來投靠到朱元璋麾下。每戰必身先士卒。在朱元璋麾下,一直倒是以徐達為正牌將軍,而常遇春為副將。

後來北伐期間,常遇春也是和徐達並肩作戰,一起打下的元大都。

不過,很可惜的是,常遇春是典型的英年早逝。洪武二年,年僅四十歲的常遇春,忽然病逝於南歸途中。死後,封開平王。陪祭太廟,謚號忠武。

3.李文忠

李文忠(1339年-1384年),字思本,小名保兒,江蘇盱眙人(今安徽省明光市)。

李文忠也是最早追隨朱元璋的人,比常遇春更早。不過,他能很早追隨朱元璋,純粹是因為另外一個原因。

岐陽王李文忠

他是朱元璋的外甥。

李文忠最擅長的,是騎兵。眾所周知,北元朝廷最強大的,其實正是騎兵軍隊。老朱能夠順利北伐,將北元朝廷趕回大漠。這個外甥率領的騎兵軍隊,絕對功不可沒。

洪武十七年,李文忠病逝,追封岐陽王,謚武靖,配享太廟。在明代功臣廟當中,僅次於徐達、常遇春兩人,位列第三。

4.馮勝

馮勝,初名國勝,又名宗異,安徽定遠人。

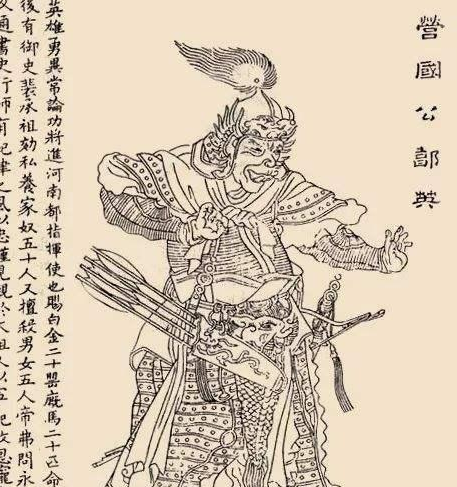

寧陵王馮勝

馮勝有點類似於常遇春,不是最初追隨朱元璋,而是後來加入朱元璋陣營的。

馮勝的巔峰一戰,應該是明朝建國之後,洪武五年征討王保保那一戰。當時的中原,隨著元順帝的出逃,雖然大部分都落入瞭朱元璋手裡。但是在西北,以王保保為首的元軍殘餘,實力依然強大。

洪武五年這一戰,在徐達和李文忠兩路大軍,都陷入僵持的時候,馮勝卻異軍突起,取得瞭較大的戰功。正是他的勝利,使得這次北伐取得瞭一些成果。如果不是馮勝,但是的明朝軍隊,很有可能被王保保一口氣吃掉。後來馮勝又曾和傅友德一起出征遼東,徹底平定瞭遼東。

不過,相比於前面三位,馮勝的結局並不算好。雖然因為軍功過盛被封為宋國公,但卻因朱元璋的猜忌被賜死,死後也未入功臣廟。若非如此,馮勝原本有機會名列李文忠之前。

崇禎十七年(1644年),馮勝被追封寧陵王,謚號武壯。

5.鄧愈

鄧愈,原名鄧友德,字伯顏,泗州虹縣(今安徽省泗縣)人。

寧河王鄧愈

鄧愈也不是一開始就隨著朱元璋起兵,而是半路加入。不過,鄧愈加入的時候,卻不是自己加入的,而是帶著一支萬人的軍隊。

如果說,徐達、常遇春、李文忠等人,主要是朝著北面打。那鄧愈,就是明朝在西南的第一功臣瞭。

鄧愈的巔峰,應該是平定吐蕃。當時明朝軍隊,在甘肅打敗瞭王保保,鄧愈率軍繼續突進,深入甘肅西北數千裡。

自這一戰後,河州以西皆歸明朝版圖。

憑借這份戰功,加上後來平定夏蜀之功,鄧愈也被封為公爵。明朝開國六公爵,他有幸名列最後一人。

洪武十年,鄧愈病逝於壽春,追封為寧河王,謚號武順。

6.沐英

沐英(1344年—1392年),字文英,漢族,濠州定遠(今安徽省定遠縣)人。

沐英出身貧苦,八歲的時候,就被朱元璋收為義子。十二歲起,沐英就正式進入軍伍,跟著朱元璋征戰天下。

嚴格意義上來說,比起其他幾位名將,沐英應該算是小字輩瞭。沐英二十四歲的時候,明朝就已經立國瞭。等到他真正能獨當一面的時候,大仗已經被前面幾個人打得差不多瞭。

沐英的巔峰一戰,應該算是洪武十四年,隨傅友德、藍玉一起平定雲南。平定雲南之後,沐英就留在瞭當地鎮守,開創瞭著名的沐王府。一直到明朝滅亡,沐英這一支,都在替明朝鎮守雲南邊陲。

值得一提的是,相比於前面幾位名將的厲害,沐英也不是白給他。沐英最擅長使用火器。他創出瞭一種三段式射擊方法,靠著這種戰法,徹底解決瞭雲南當地土著的象兵。而且在未來很多年裡,這種戰法被明朝軍隊沿襲瞭下去。

幾百年以後,歐洲有個法國人,創造瞭和沐英類似的戰法。這個法國人,叫做拿破侖。

洪武二十五年,沐英病逝於雲南。洪武九年朱元璋曾封其為西平候,死後追授黔寧王,賜謚“昭靖”,侑享太廟。

7.朱文正

朱文正(1336-1365年),看這個姓就知道,肯定是老朱的親戚。

朱文正是朱元璋的侄子。

朱文正算是最早期跟隨朱元璋征戰天下的人瞭,絕對是和徐達等人一樣的核心人物。而且,朱文正以擅守著稱。最巔峰的一戰,是曾經在洪都保衛戰當中,以不足四萬軍隊,擋下瞭陳友諒六十萬大軍,擋瞭整整85天。

正是因為朱文正的堅守,才等到朱元璋率大軍歸來,和陳友諒進行決戰。

從某種程度上來說,如果沒有朱文正的堅守,絕沒有後來的朱元璋統一全國的事情。而且從地位來說,朱文正也是極高。洪都保衛戰當中,鄧愈都隻能給他打下手。

可惜的是,這個人腦子好像有點拎不清。因為對朱元璋的封賞不滿,竟然投靠瞭張士誠!後來被老朱發現,直接軟禁瞭起來,最後鬱鬱而終。

如果不是他的這種白癡行為,單憑其戰功,開國後封一個公爵,是一點問題都沒有的。而且其排名,很有可能僅次於徐達,和常遇春並列。

不過,出於對這個侄子的喜愛。在其死後,老朱依然封瞭其兒子,封其為靖江王。今天在桂林,還有一個著名的景點叫做靖江王府,就是這一脈留下的。

8.湯和

湯和(1326年-1395年),字鼎臣。濠州鐘離(今安徽鳳陽)人。

因為軍事才能稍弱的緣故,比起之前幾位名將來,湯和雖然是老朱手下最早的核心成員,但卻始終都是給人傢打副手的狀態。

而湯和的巔峰,不應該是某場戰事,而應該是另外一件事。

是他誘導瞭朱元璋參加起義軍!

朱元璋之所以會參加起義軍,最大的原因,肯定是因為吃不飽飯。但是直接原因,確實因為當時湯和給他寫瞭一封信,邀請他加入郭子興的隊伍。

如果沒有湯和,朱元璋或許直接會餓死在某個地方,自然也不會有後來的事情瞭。

而且,相比於洪武年間的其他人來說,湯和也是少有的幾個得以善終的功勛武將。

洪武二十八年(1395年),因病去世,追封東甌王,謚號襄武。

9.傅友德

傅友德(?-1394)漢族,安徽相城(今安徽淮北)人。

傅友德也是後來加入朱元璋麾下的將領。因為加入的晚,所以軍功要稍差一些。但是如果要以能力而論的話,在明朝初年的這些將領當中,傅友德很可能僅次於徐達。

傅友德是真正的帥才!

傅友德曾七次北伐,最巔峰的一戰,應該是洪武五年的這次北伐。這次北伐當中,連徐達都遇到瞭挫敗,唯有傅友德,七戰七勝。正是因為他的勝利,才將元軍趕出瞭甘肅。

在此之後,隨著徐達的退隱,傅友德開始逐漸成為明軍新的元帥。傅友德以功封潁國公,封太子太師,被朱元璋稱為:“論將之功,傅友德第一”。

不過,傅友德的下場比較慘,因為觸怒瞭朱元璋,在老朱面前自刎而死。死後,全傢被發配遼東、雲南。

崇禎十六年,追封為麗江王,謚“武靖”。

10.藍玉

相比之前的九人,藍玉是實打實的少壯派,是典型的明軍第二代將領。

藍玉(?―1393年),定遠(今屬安徽定遠縣)人。值得一提的是,他是常遇春的小舅子。洪武十二年封永昌侯,洪武二十一年拜大將軍、涼國公。

藍玉的巔峰,是捕魚兒海一戰。

捕魚兒海一戰,藍玉大破北元王庭,將茍延殘喘的北元朝廷,徹底摧毀殆盡。

不過,藍玉的下場同樣比較慘。藍玉其實是實打實的太子黨,因為和太子朱標年齡相仿,而且是太子妃舅父。按照老朱的安排,原本是老朱留給朱標即位後,最得力的軍事人才。

奈何朱標早逝。為瞭讓長孫朱允炆,即位後能夠平穩掌權,朱元璋悍然發動藍玉案,以謀反為借口,將藍玉薄皮萱草。不但牽連瞭其傢人,因為藍玉案被株連的,更是超過一萬五千人!