宋代科舉制度比唐朝有何優勢?宋朝的科舉制度是怎麼樣的?

今天小編就給大傢帶來宋朝的科舉制度解析,希望能對大傢有所幫助。

這篇我們講一下宋代科舉制度有多麼的偏向中下層和貧寒傢庭。

從打破階層固化的角度而言,跟隋唐時期相比,宋代科舉有幾項制度創新是可圈可點的。

科舉制度本為是為國選拔人才的,用底層人才向上流動來打破階層固化形成的保守腐朽集團。這也是科舉制度制訂的初衷。

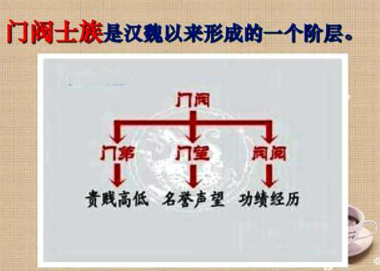

我在《唐代科舉還是門閥控制著,才華橫溢的根本不可能在仕途上有所發展》說瞭唐代立朝的特殊性,完全不同於其它朝代,已經講得比較清楚瞭。所以有些制度並不完善,甚至科舉選拔的人才錯過很多有才能的士子。

因為有制度缺陷和漏洞,讓世傢也有可乘之機,階層繼續固化著,所以制度很重要,執行也很重要。

第一,宋朝科舉考試更加強調程序的公正,更有利於寒門子弟脫穎而出。

而且其制度更超前,至今被采用,不得不驚嘆實際宋代是非常人文的,非常註重制度管理的。

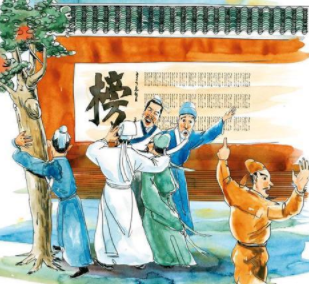

公薦、實為請托的做法,到瞭宋代就不被允許瞭。建隆四年(963年)正月二十七日,宋太祖下詔:“禮部貢舉人,今後朝臣不得更發公薦,違者重置其罪。”

簡單說這宋太祖不隻是發個詔,人傢還有發明瞭一個辦法“鎖院制”,就是監考的官員定下來之後, 直接封鎖貢院,吃喝拉撒睡全在貢院中,不讓其同外界進行任何交流。

然後宋太宗又用“封彌制”,就是跟現代高考一樣,把考生的姓名 、年甲、鄉貫個人信息全封死,代之以字號,又叫“糊名考校”,這樣評卷就杜絕賣人情瞭。現代高考的封名字就是用的宋代這個“封彌制”。

不過,“糊名考校”並不能完全杜絕考官徇情,因為考官還可以通過辨認筆跡或暗記,認出答卷是不是出自熟悉的考生之手。於是又要堵上漏洞,到真宗時,朝廷又設立“謄錄制”,堵住瞭“封彌制”的制度漏洞。所謂“謄錄制”,是說每一份考生交上來的試卷,都要經專門的書吏用紅筆抄錄成副本,然後將副本送考官進行評卷。

應該承認,鎖院制、封彌制與謄錄制的推行,使得宋代科舉的考試程序更為公平,“一切以呈文任去留”,能力之外的資本等於零。從中受益的,當然是那些朝中無貴人、胸中有才學的寒門讀書人。

第二,宋朝科舉取士不問傢世,甚至有意抑制世傢,照顧寒門利益,真正的落實到“不論出身唯能力而論”的原則。

宋代科舉制度除瞭取消瞭限制商人子弟參加科舉外,還有瞭如下特別好的政策。這讓科舉取士更為廣泛,更為全面。

宋代有意傾斜寒門,世傢子弟要作官也要參加科舉,除瞭取消薦舉制度,同時還對世傢子弟參加考試的更嚴格更註重有沒有作弊。

有兩個例子可以說明:

第一:開寶元年(968)三月開科,翰林學士陶谷之子陶邴名列第六,但宋太祖說:“聞陶谷不能訓子,陶邴安得登第?”命宰相加以復試,陶邴在復試時成績及格,才被錄取。之後宋朝立下瞭一條原則:“食祿之傢,有登第者,禮部具姓名以聞,令復試之。”

宋代對抑制世傢子弟做得確實很嚴格,世傢子弟及第還要再復試,這在制度上完全杜絕世傢子弟作弊的可能性。一方面杜絕瞭天下士子們說閑話,另一方面也杜絕作弊的漏洞。以免寒瞭天下士子的心。縱觀兩宋對於文人確實很尊重,即使是南宋時期也是如此。

第二:還讓世傢子弟讓名額出來,雍熙二年(985年)宰相李昉之子李宗諤、參知政事呂蒙正的從弟呂蒙亨、鹽鐵使王明之子王扶均在科考中名入上等,但殿試時,宋太宗認為,“勢傢不宜與孤寒競進”,俱罷之,將名次讓給寒門子弟。此舉看似對“勢傢”不公,但從化解階層固化的角度看,卻體現瞭一種“矯正的平等”。

第三:充分照顧寒門子弟,政府投入資金和物力來保證傢境貧寒的士子們也能正常參加科舉考試:

開寶二年(969年)十月,宋太祖大手一揮:“國傢歲開貢部,敷求俊乂,四方之士,無遠弗屆,而經途遐阻,資用或闕,朕甚愍焉。自今西川、山南、荊湖等道舉人,往來給券。”

就是說西川、山南、荊湖的這些偏遠地區的讀書人進京考試,憑“券”可以免費使用官驛的交通工具,並在官驛借宿,這就是妥妥地包住費和路費啊。這讓那些貧傢子弟因為從傢鄉到京城中路途太過多而掏不出盤纏放棄瞭考試的情況得到終結。

而地方政府也相繼設立“貢士莊”與“貢士庫”,資助參加科考的當地士子。

1、貢士莊是地方政府撥出若幹公田放租,以田租為基金,給當地赴考的讀書人提供經濟資助。

2、貢士庫則是地方政府撥出若幹公款,成立一支基金,基金的本金通常用於投資解庫(相當於錢莊),再以放貸收取的利息資助應考的當地士子。

既解決瞭貧寒考生的經濟困難問題,還能讓國傢不背上沉重的財政負擔,這種政策已經相當於現代官辦“助學基金會”瞭。

從此貧傢子弟參加科考的經費有瞭著落,“朝為田舍郎,暮登天子堂”的童話才有變現的可能性。

很難想象有遙遠的北宋就有瞭這樣超前的很人性化的政策,現代我們的很多制度也借鑒瞭宋代的這個制度吧?

第四:一改隋唐的“吝嗇”,宋代取士的規模遠超隋唐時期,寒門子弟被錄取的機會也更大。

實在講,我嚴重懷疑唐代就是有意控制名額的,好階層固化下,不讓底層有機會入朝為官的。

隋朝時的科舉考試,錄取人數極為有限,“秀異之貢,不過十數”。唐朝也是如此,每榜不過錄取一二十人;而且,由於允許“公薦”,這寥寥可數的一二十個錄取名額,也多數被世傢子弟占據。研究者對《舊唐書》記載之人物的出身進行分類統計,發現:“《舊唐書》所載從唐肅宗到唐代末年之間的人物,大約有將近十分之七出自名族和公卿子弟,出身於寒素者不及七分之一,如果以宰輔的傢世作比較,兩者的比例更加懸殊(80%∶7%)”。(參見梁庚堯《宋代科舉社會》第九講“社會流動及其局限”)

這一情況到瞭宋代就扭轉過來瞭。宋代是歷史上第一個全面通過科舉取士的王朝,每榜錄取的進士數目擴大瞭10倍以上。據研究者統計,兩宋三百餘年,總共通過科舉考試錄取進士及諸科登科人數超過10萬名,是唐—五代登科總人數的近10倍、元代的近100倍、明代的近4倍、清代的3.8倍。在這10萬多名宋朝進士中,佈衣出身之人超過半數。

從南宋寶祐四年的《登科錄》來看:當年錄取瞭601名進士,其中平民出身的有417名,官宦子弟隻有184名,寒門進士占瞭絕大多數。

范仲淹

研究者還發現,“《宋史》列傳中的北宋人物,出身於高官傢庭的不過四分之一左右,而出身於佈衣的則超過二分之一,而且隨著時間的演進,時代愈晚,佈衣出身的比例也愈高;以宰輔的出身來作統計,情況也大體相似。而佈衣官員入仕的途徑,在北宋初期以科舉出身的約占三分之一,在北宋中期已超過四分之三,到北宋晚期更超過五分之四。”

你可能想人這麼多,這要給俸祿的,當然前提兩宋確實政府發展經濟絕對是厲害的,你反過來想啊這是人才儲備的。

三百年十萬個進士,平均一年300多個。北宋有24個路,每個路要有個長官吧?每個州有知州和通判都是朝廷委任,每個縣要朝廷委任知縣吧?宋代府比州略大,所設官職也是同州差不多。一次取士就可以給國傢儲備大量的人才。這綜合素質也自然高瞭而且大部分是寒門出身的。

人傢前三甲進士基本最小也授個知縣級別啥的,所以你看宋代的歐陽修、蘇軾、蘇轍、范仲淹、晏殊等著名文人都是進士出身,而且人傢官職都做得挺大。

晏殊

那個屢屢被貶的蘇軾同志,人傢被貶也是個知州,這生活不會受影響的,前面說瞭人傢俸祿高。實際他被貶黃州團練副使那個薪水也能養活一傢,關鍵那時黃州的官員不地道,克扣他的薪水,這蘇軾隻能吃個啞巴虧,又沒人替他做主,隻能忍瞭,後面自己在黃州種地來補貼傢用。東坡先生就這點好,蘇母也是一個大傢族的千金,據說嫁到蘇傢後都是經常自己在傢紡線。

蘇軾

一直以來,我們都習慣於從負面想象科舉制度,認為科舉制是維護“封建專制”、禁錮讀書人思想的工具,也是近代中國落後於西方列強的文化因素。但是,如果我們不帶偏見,摒棄成見,便會發現,科舉制度其實為傳統中國創造瞭一個開放性的士人政府,一個流動性的平民社會。

所以前幾年流行一句話:文人當去宋代。宋代的科舉制度已經達到現代高考制度的人文關懷,對於貧困考生都有特殊照顧政策,這很難想象在當時已經達到如此高的境界。