元朝時期“九儒十丐”是什麼意思?為什麼元朝要抵制儒傢思想?

今天小編給大傢帶來為什麼元朝要抵制儒傢思想?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

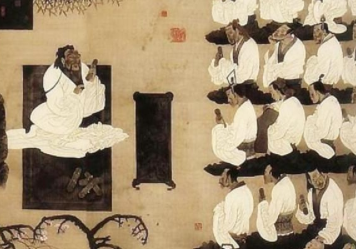

在中國封建社會的發展進程中,儒傢思想一直都是統治思想,漢武帝時期“罷黜百傢,獨尊儒術”,統治階層以儒傢思想統治人民,成千上萬的讀書人,以飽讀儒傢經典,通過科舉考試,走進朝堂。以儒傢思想治理天下,統治人民,為歷代帝王借鑒與承襲,可見,儒傢思想在中國歷史中有著非比尋常的意義。

按理來說,儒學應該受到每個朝代統治者的推崇才是,可是,事實情況卻並非如此。在元代,儒學非但得不到推崇,反而備受抵制。在元代,全國的職業分為十個等級:官、吏、僧、道、醫、工、匠、娼、儒、丐十級,“九儒十丐”的說法幾乎貫穿瞭整個元代,可見,儒傢思想在元代的地位是十分低下的。上層統治者廢儒,讀書人棄儒,可以說,儒學在元代近百年間,幾乎是斷層的。

在這裡,需要明確一點就是:抵制不是說完全不用,隻是不作為統治思想,且統治階層不推行這種思想而已。很多事實也能說明瞭這一點,比如:窩闊臺執政時期,就曾經在朝中設立瞭一部分儒士官員,而且,在“附會漢法”的基礎上,大幅度進行改革,朝廷始終堅持“外漢內蒙”的政治方針,當然,也聘請儒士,為儒生減免賦稅等等。

從這裡,我們也可以看出:儒傢思想雖然在元朝受到瞭抵制,但是,統治者並沒有完全放棄儒學,並且,還形成瞭表面上的“蒙漢一傢”。

那麼,元朝的統治者,為何要抵制儒傢思想呢?

首先,元代的建國形勢獨一無二!元朝是中國歷史上,算比較特殊的一個朝代,之所以特殊,除瞭因為它是少數民族征服中原的王朝之外,還在於它征服中原之前,已經牢固控制瞭自己的大後方,整個塞北都臣服於它的統治之下。

在廣袤的塞北大地上,少數民族眾多,並且,多數是以草原遊牧文化為主體文化。在這樣一個多民族融合的朝代下,漢文化及文人士大夫的命運可想而知。

其次,作為一個遊牧民族,本身文化上就和漢文化相去甚遠。草原文化是元代統治者骨子裡根深蒂固的文化,是很難被改變的,所以,在他們統治下的元朝,肯定首選自己的少數民族文化作為統治文化和統治思想瞭。儒傢思想,說白瞭,就是漢民族的思想,必然會遭到元代統治階級的抵制。

甚至,為瞭將自己的民族思想作為統治思想,實現“去民族化”的政治目的,忽必烈甚至還讓國思創立瞭“巴思文”,甚至,想要“以蒙古文字為重,欲令天下臣民皆習蒙古語,通蒙古文”

最後,儒傢文化在建國初期,跟統治者的統治意圖不相符合,必然遭到統治者的抵制。元代統治者在征服中原的過程中,幾乎都是在搶奪,很明顯,在元人的眼裡,真金白銀才是他們看重的,而儒傢思想在宋代已經開始主張“重義輕利”,很明顯與統治者的統治意圖相違背。

所以,在這樣的情況下,儒傢思想,在元代遭受抵制,就是很正常的瞭。

從上面的分析,我們可以看出,一個民族的文化基礎是很難被改變的,而統治階級的文化基礎,幾乎奠定瞭一個朝代的文化思想。元代本身就是以遊牧的草原文化為主體,是很難接受儒傢思想作為自己的正統思想的。同理,儒傢思想是漢民族的主體思想,被漢民族拿來作為統治思想也是很正常的事情。元代之後的明代,就應證瞭這一點,而儒傢的統治體系也由明代開始恢復。

明太祖朱元璋,在元至正十九年(1359年),明代還未建立之時,就已經開始有意識的重建儒傢的統治體系。“置儒學提舉司,以宋濂為提舉,遣子標受經學。”讓世人看到儒學的地位和重要性。到瞭元至正二十六年(1366年),朱元璋“命有司訪求古今書籍,藏之秘府,以資覽閱。”並且,極度推崇孔子,曰:“孔子之言,誠萬世師也”明太祖的這些舉動,讓我們看到:明朝雖然還未建立,但自上而下,已經形成瞭學習儒學之風。自此,閱讀古今典籍、推崇孔子思想已然成為瞭一種社會風氣,在悄然盛行。

明朝建立之後,朱元璋廣招天下儒士,並且,把科舉考試當成瞭選拔人才的唯一途徑,完善科舉制度,以“四書五經”為科舉考試內容,要求“一年半以上,文理條暢者,升修道、誠心。又一年半,經史兼通、文理俱優者,乃升率性。升至率性,乃積分。其法,孟月試本經義一道,仲月試論一道,詔、誥、表、內科一道,季月試經史第一道,判語二條。每試,文理俱優者與一分,理優文劣者與半分,紕繆者無分。歲內積八分者為及格,與出身。不及者仍坐堂肄業。如有才學超異者,奏請上裁。”

這其一系列的舉措都說明瞭,在明朝,儒傢思想已經逐漸恢復瞭它的統治體系。而我們也看到瞭,明代恢復儒傢的統治體系,對明代的政權穩定和經濟、文化的繁榮,也起到瞭非常重要的作用。歷史上的“永樂盛世”、“ 萬歷中興”等盛世局面的出現,就是明代恢復儒傢思想統治地位所取得的顯著成效。

所以,儒傢思想在封建社會的地位,是可想而知的!