張衡發明的地動儀能預測地震?有科學依據嗎?

大傢好,這裡是小編,今天給大傢說說張衡的故事,歡迎關註哦。

翻開我們五千年的地震歷史,站在C位的那個人,叫“張衡”。他與他發明的“地動儀”,似乎是許多孩子對於地震知識的啟蒙。

可是疑問也隨之而來:既然“地動儀”對於監測地震非常靈敏,為何如今沒有被普及?反倒是這段關於地動儀的內容,被悄然從教科書中刪除瞭。這不禁引起瞭我們的疑問:地動儀,真的能準確預測地震嗎?

張衡與地動儀:

教科書中的地動儀裝置,外表像個酒壇。那酒壇上附有八條龍,每條龍嘴裡含著一顆珠子。當某個方位將有地震時,其對應方位的龍嘴會自動打開,龍口中含著的珠子就會掉落至下方的蛤蟆口中。古人使用公元132年由東漢著名天文學傢張衡發明的這套裝置,來判斷某方位將有地震發生。

在歷史上,記載瞭地動儀曾成功預測到一次地震。那天,一條龍嘴中的機關被觸發瞭。但大傢都沒有感覺到地面有震動,大傢覺得張衡騙瞭他們。但幾天後突然使者送信來,說距離洛陽一千多裡的金城、隴西一帶發生瞭大地震,方位與被觸發機關的龍嘴一致。自此以後,張衡被奉為中國古代地震第一人。

為何地動儀被從教科書中移除瞭?

在2010年以前的人教版教材中,曾經介紹瞭張衡和他的地動儀。課文中是這樣寫的:

科學傢張衡制造瞭一種儀器,能測定地震方向,叫做地動儀。這是世界公認的最早的地震儀器。

可是在2016年的部編本教材和2017年的統編本教材中,關於張衡和地動儀的這段介紹卻被悄然移除瞭。難道地動儀是“不靈”瞭嗎?

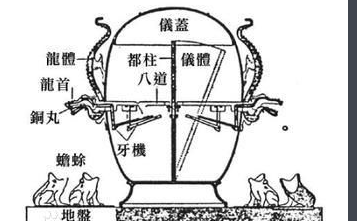

《後漢書張衡傳》:“陽嘉元年,復造候風地動儀。以精銅鑄成,員徑八尺,合蓋隆起,形似酒尊,飾以篆文山龜鳥獸之形。中有都柱,傍行八道,施關發機,外有八龍,首銜鋼丸,下有蟾蜍,張口承之。其牙機巧制,皆隱在尊中,覆蓋周密無際。如有地動,尊則振龍,機發吐丸,而蟾蜍銜之。振聲激楊,伺者因此覺知。雖一龍發機,而七首不動,尋其方面,乃知震之所在。驗之以事,合契若神。自書典所記,未之有也。嘗一龍機發而地不覺動,京師學者咸怪其無征。後數日驛至,果地震隴西,於是皆服其妙。自此以後,乃令史官記地動所從方起。”

因為年代實在太過久遠,張衡發明的地動儀一號機早已失傳,他也沒有留下圖樣或者詳細描述。之前我們在教科書中看到的地動儀,是1951年由一個叫王振鐸的人,根據這196個字,結合自己的想象復原而成的。隨後這臺地震儀的照片與介紹文字,被選入教科書上。但後來這臺地動儀在學界的爭議很大,因為它經過實際測試,仿佛無法使用。最終判定,這臺於1951年由王振鐸復原的地動儀模型,由於復原原理有誤,所以從教科書中移除瞭。但我們認為雖然王振鐸復原的地動儀無法“正常工作”,卻不代表1800多年前的那臺也“無法工作”。

▲教科書中王振鐸復原的地動儀模型原理圖,現認為有誤。

此後,科學傢與史學傢合作,尋找問題的關鍵點。史書上那段關於地動儀的記載中,有一段寫的十分曖昧:

中有都柱,傍行八道,,施關發機,外有八龍,首銜鋼丸,下有蟾蜍,張口承之。

雖然史料中對於地動儀的外觀描述極為詳盡,但開頭那句“中有都柱”,是什麼意思?這個“都柱”部分,顯然就是地動儀最核心的技術,也就是它的心臟。那麼這顆“心臟”,是什麼樣的設計原理?用瞭什麼材料?對此,我們一無所知。

其實,從1875年到現在的100多年間,有無數的科學傢在這個領域進行探索。曾經有13種概念性的地動儀復原模型,包括王振鐸的作品在內,都無法“正常工作”。大量的實驗失敗後,有些人已經不相信有地動儀的存在。

但好在隨著時間的流逝,我們的認知與科技也在不斷進步。近年來,中國地震臺網中心研究員馮銳及其團隊發現瞭《後漢書·張衡傳》撰寫之前,有7份對地動儀有記載的古版刻本,說明史料記載不是孤證。他們堅信張衡地動儀肯定存在,而且是會工作的。於是,重新復制地動儀的工作,被再次提上日程。

2002年,由馮銳任課題組組長,組員有國傢博物館、河南省博物院、北京機械工業自動化所、清華大學美術學院等單位的專傢們。經過專傢們6年的通力合作,終於在2008年復原出一臺能夠正常工作的地動儀。這臺1/6原大模型,如今被放置於國傢地震局大廳之中。

那麼,王振鐸和馮銳的復原模型,有何區別呢?

王振鐸模型:即“都柱”是一個類似倒置酒瓶狀的圓柱體,控制龍口的機關在“都柱”周圍。這一種模型已被基本否定。

馮銳模型:即“都柱”是懸垂擺(見袁宏《後漢紀》),擺下方有一個小球,球位於“米”字形滑道交匯處(即《後漢書·張衡傳》中所說的“關”),地震時,“都柱”撥動小球,小球擊發控制龍口的機關,使龍口張開。另外,馮銳模型還把蟾蜍由面向樽體改為背向樽體並充當儀器的腳。該模型經模擬測試,結果與歷史記載吻合。