清朝的社會等級分幾個?清朝的等級制度細分!

今天小編為大傢帶來清朝的社會等級分幾個?希望對你們能有所幫助。

清入關時,還是一個剛剛進入封建社會、帶有許多奴隸制殘餘的民族。征服中原後,結合漢人原有的封建法制,建立瞭一套具有民族特點的封建制度,開始瞭一個新的王朝。

按照清王朝的典制,為全社會的成員規定瞭七種不同的法律身份,即分為七個等級。依次是:皇帝、宗室貴族、官僚縉紳、紳衿、民人、雇工人和賤民。在有的等級中,又可劃分為若幹等級。下面就這些問題逐一介紹。

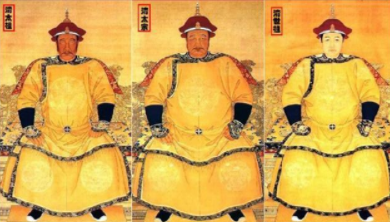

皇帝、宗室貴族等級

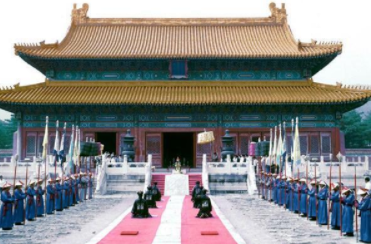

中國歷代皇帝都有至高無上的權力。“朕為天下主”的話,是清朝歷代皇帝的口頭禪,這種權力是絕對不能與人共享的,更不能旁落。清王朝整個國傢機構都作為皇帝一人的辦事機構而存在。《大清會典》有雲:內閣、軍機處及六部各有職掌,它們都是“贊上”以治理萬民的。

清代皇帝的權力是訂立在法律中的,其地位的排他性和世襲性是明確無疑的,他跟社會其他任何等級的成員的差別是十分突出的。因此,盡管僅僅是一個人,也構成瞭一個獨立的等級,而且是居於清代等級金字塔頂的最高等級。

既然皇帝是至高無上的,那麼他的父母妻黨、皇親國戚則當然成為擁有特權的貴族,中外莫不如是。清代,所謂的“宗室”和“覺羅”就是這樣一個特權階層。

努爾哈赤的父親塔克世被尊為“顯祖宣皇帝”,他的本支親屬被稱為“宗室”,其叔伯兄弟之支稱作“覺羅”,他們都是皇族,都在腰間系一條帶子作為標志。不同的是,宗室系“黃帶”,覺羅系“紅帶”。宗室、覺羅中的近支有功者,可得封爵,並按照一定的制度世襲。其餘的稱“閑散”。

系帶子的宗室、覺羅受到法律的特殊保護。《大清律》規定:一般鬥毆不成傷者,罪僅笞二十;成傷者笞三十。而毆宗室、覺羅者,雖不成傷也判杖六十徒一年,比一般的鬥毆重九等;傷者杖八十徒二年,比一般鬥毆重十等。

在經濟上,宗室、覺羅分有大量旗地,為宗室莊田。特別是王公將軍們有莊頭為之監督的大量奴仆壯丁進行強制性勞動。他們沒有向朝廷繳納田賦的義務,相反還要從宗人府領取俸祿和養贍銀。因此,宗室中的上層利用其爵銜身份壓榨剝削所得,驕奢淫逸,坐吃京城。

漢族中具有特殊地位的貴族,僅有山東曲阜的孔傢。清代繼承明制,仍封孔子的後代為衍聖公,欽賜大量土地作為祭田、孔林地、廟基地、學田地。衍聖公爵位世襲罔替,土地也累世相傳。此外,孔傢地畝,不納賦稅,例免差役。

據此,宗室、覺羅即特封貴族屬於一個等級,其中分為王公貴族和閑散宗室、覺羅即衍聖公三個等級。

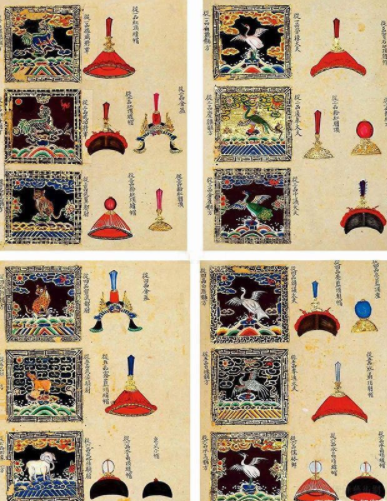

官僚縉紳等級

所謂官僚縉紳,或簡稱“縉紳”包括的,首先是現任的內外大小官員,這是當時政權的具體體現者。其次是“正常去官”的非現任官員,包括職任已滿、停止支給俸祿、已不管事的官員,或是因年老、疾病致仕回籍的官員。此外,還包括這些人的誥命妻子。所有這些人,構成瞭國傢法典承認的特權集團。他們的特權主要體現在法律和賦稅兩個方面。

法律方面。為瞭使縉紳便於進行統治,朝廷給予縉紳特殊的法律保護,借以維護官僚的尊嚴,從而使百姓不敢輕於犯上作亂。順治二年,朝廷頒佈上諭:“部民凌厲本官,事發,治以重罪”。

法律嚴禁毆打、辱罵官僚縉紳,犯者從重處分。刑律規定,凡人鬥毆者不成傷者笞二十,傷者笞三十,重傷杖六十徒一年。而民人毆本屬知府、知州、知縣,杖一百徒三年,傷者杖一百流二千裡,重傷者絞監候。

在司法過程中,縉紳作為訴訟當事人,享有各種優待。古者刑不上大夫,“優臣工所以尊朝廷也”。清制:

一,官員有犯,司法機構不許擅自勾問。“凡內外文武大小官有犯公私罪名,所司開具事由,實封奏請,不許擅自勾問。若許推問,依律擬奏聞區處,仍候復準方許判決。”

二,訴訟時不必親自出庭。“凡官吏有爭論婚姻、錢債、田土等事,聽令傢人告官對理,不許公文行移。違者笞四十。”

三,審訊過程中,對三品以上官員不得用刑。“三品以上大員獲罪,即奉旨革職拿問者,法司亦不得用刑,如有不得不夾訊者,亦必請旨。將此永著為例。”

四,輕罪不服刑。“凡內外大小文武官犯公罪該笞者,一十罰俸一個月,二十、三十各遞加一月,四十、五十各遞加三月;該杖者,六十罰俸一年,七十降一級,八十降二級,九十降三級,俱留任;一百降四級調用。”

賦稅徭役方面,縉紳享有優免特權。清制,百姓有承擔官差徭役的義務。順治五年定“內官一品免糧三十石、丁三十,二品免糧二十四石、丁二十四,其下以次遞減,至九品免糧一石,丁一;以禮致仕者免十之七,閑仕者免半。”

至順治十四年,又進一步限制,自一品以下直至生員,隻免本身丁徭。康熙二十九年,山東巡撫佛倫建議“凡縉紳等田地與民人一例當差”,經九卿會議後,此建議被采納。但事實上,一切仍然照舊,而且仍然得到官府的承認。

雍正四年,再次明確縉紳隻許優免一人,五年規定縉紳免保甲役。乾隆元年重生縉紳免一切雜役,此後變化不大。以上過程說明,清代縉紳優免數額雖經幾度縮小,但始終存在,擁有一般百姓所享受不到的特權。

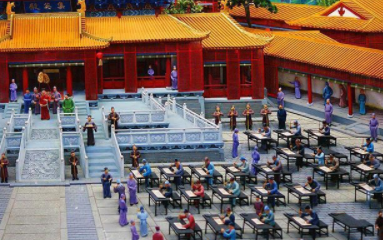

紳衿等級

所謂的紳衿,是指有功名而未入仕的人。讀書人通過考試成為生員(秀才)就可得到人們的尊重。但要夠上紳衿這個等級,要經過鄉試取得舉人以上資格,至少也得是蔭監,因為隻有舉人才能直接獲得朝廷的任命成為現任官。

舉、監生員在法律上具有不同於一般人的地位。是僅次於縉紳的一個特權等級,也是縉紳的儲備隊伍。紳衿在地方上的實際勢力不容忽視,“向來同年故舊聯絡聲援,及地方官與在籍縉紳結納徇情,最為惡習。”他們彼此間有許多矛盾,但共同的利益使得需要彼此的依靠、相互利用。

作為紳衿雖然不具有那麼多的法定特權,但與縉紳勾結,特別是與現任地方官勾結之後,也可以“田連阡陌,坐享膏腴而全不應差”。他們不但在經濟上有許多利益,政治上也可為所欲為。因為地方官如系來自外地,沒有當地地方實力派的支持,就不可能對數十萬百姓進行有效的統治。

如果一任地方官是“庸懦之人”,則隻好“聽其指使,同惡相濟”,如果地方官時“清廉正直之吏”,地方勢力則對他多方把持,狐群狗黨,肆無忌憚。因此有人說:“紳士視官不足輕重,是以地方公事之權均在紳士之手,官不過為紳監印而已!”

凡人等級

“凡人”是《大清律》中的專有名詞,它指沒有特殊身份的平民百姓。凡人在清代法典中也稱“良人”,這是相對賤民而言的。清制,民、軍、商、灶四民為“良”。就是說,這個等級包括瞭不同階級和不同階層的成員。凡人等級既是一個最復雜的等級,又是一個人數最多的等級。

凡人有應試出仕的權利,但這種權利受到經濟條件的制約,隻有“有力者”才有更多的機會。因此,凡人等級中的地主、富商及其子弟就表現得更為明顯。而自耕農、佃戶、雇工、小商販、小手工業者以及其他貧困者,因天災人禍而破產,他們之中的許多人,為瞭生存而通過立契或接受其他條件受雇,落入雇工人等級,還有的淪為娼優或賣身成為賤民的。

凡人等級的成員,若是擁有奴婢,或者跟雇工之間的關系符合傢長和雇工人的條件,那麼就具有傢長的法律地位。因此,他們屬於凡人等級中擁有特權的。他們擁有的特權不是由於血統的高貴,也不是由於功名,僅是他們具有傢長身份。但這種身份隻有少數人才能獲得,並不是任何凡人都可以做到的。

中國封建社會經濟是以地主經濟為基礎的,在這種制度下,自耕農有時占有相當大的比重。不過,即使在自耕農占比重大的時期,租佃關系始終是中國封建社會具有代表性的、基本的經濟關系。自宋代以降,佃農與地主之間的關系有不小的變化,經歷從人身隸屬關系相人身依附關系發展,到瞭清代,佃戶的法律地位達到封建社會所能達到的最高點。

在經濟關系上,地主與佃戶是剝削與被剝削的關系,而在等級關系上,佃農卻和地主一樣都是凡人等級。換句話說,在政治、法律地位上,他們是平等的,是得到政府認可的。

不過,由於經濟地位的差別,凡人中的大地主、大商人等相對其他人有優越地位,其中以大地主為代表;中小地主、富裕農民、自耕農、商人、小手工業作坊主、一般城鎮居民、兵丁則處於相對獨立狀態;佃戶、農業手工業者即商業中的雇傭勞動者等地位相對低下。

雇工人等級

雇工人是一個特定的等級。雇工人稱其雇主為“傢長”,法律上不是平等關系。清代法律將雇工人和奴婢並列放在同一條律文裡,這就意味著雇工人是屬於奴役性的強制勞動。

在法律中,關於雇工人及其傢長彼此相犯的處刑規定,沒有一項是平等處刑的。熱別值得註意的是有這樣一條規定:雇工人“若犯違教令而依法決罰,邂逅致死”,所謂“教令”就是傢長的指示,所謂“決罰”就是體罰。換言之,朝廷給雇工人規定的義務是,他必須服從雇主的任何指示;給雇主的權利是,如果雇工人不服從指令,可以進行體罰,如果不小心打死,也不構成犯罪。

就雇傭勞動而言,脫離雇傭關系也就脫離瞭人身隸屬關系。按清制,短工和雇主有平等的法律地位,至於長工,一般來說,不論是生產勞動者還是服役勞動者,其法律地位仍然是低下的。

乾隆二十四年,朝廷明令把連續受雇於同一雇主在五年以下的長工解放為凡人,這是一個進步。但是雇傭勞動者法律形式上的人身隸屬關系的解放,是一個相當緩慢的、甚為曲折的歷史過程,短工的身份解放自明萬歷時期就已開始,自那以後到乾隆五十三年部分長工的解放,前後長達兩個世紀之久。而有清一代,這個過程始終未能完成。

上面介紹的是清代等級結構中的前六個等級,最後一個等級,即清代社會中最低的一個等級——賤民等級,將放在以後單獨加以介紹,並著重講述有關奴婢及贖身的相關內容。