春秋戰國時期百傢爭鳴,儒傢為什麼能笑到最後?

對春秋戰國很感興趣的小夥伴們,小編帶來瞭詳細的文章供大傢參考。

春秋戰國時期是中國歷史發展進程中的“大亂”時代,這一時代長達五百五十年之久。本來西周王朝是個大一統的王朝,實行的是諸侯分封制管理辦法,但由於周幽王的昏庸無道,周朝失去瞭對天下諸侯的實際統治執行力,各諸侯分裂成大小不一的國傢,為瞭爭奪土地與人口,這些國傢互相征戰兼並,老百姓苦不堪言。所謂“春秋無義戰”,其實戰國更無“義戰”,發生戰爭的原因就是赤裸裸地搶地盤,隻不過有時礙於道義上的臉面,而尋找一個發動戰爭的借口罷瞭。所謂“亂世出英雄”,“諸子百傢”橫空出世,紛紛提出各自的“救世之道”,大亂之世,竟然形成瞭空前的思想繁榮局面。

法傢:合乎時宜

諸子百傢,其實最著名的,是諸子十傢:道傢、儒傢、法傢、墨傢、兵傢、縱橫傢、名傢、農傢、雜傢、小說傢,而在歷史舞臺上最活躍的,是道傢、儒傢、法傢、墨傢、兵傢、縱橫傢和雜傢,他們各抒己見,周遊列國遊說君王采納他們的政治主張,其中法傢提出的思想因為“合乎時宜”,多被各諸侯王采用。

其中管仲在齊國為相,輔佐齊桓公“尊王攘夷”,變法圖強,成為春秋第一霸;子產在鄭國將刑法鑄在金屬鼎上,使鄭國成為春秋初期最有影響力的諸侯之一;李悝在魏國受到重用,“盡地力之教”,使魏國成為戰國初期最強大的國傢之一;吳起不但是兵神級人物,還是法傢的傑出代表,他在楚國“明法審令”,使楚國成為當時與匹敵強秦的大國;申不害在韓國“內修政教,外應諸侯”,成韓國在夾縫中得以生存,令諸侯不敢小覷;商鞅更是在秦孝公的支持下變法,使秦國成為戰國時期最強大的國傢,為秦始皇統一全國打下良好基礎。法傢的集大成者韓非子雖然死在瞭秦國的監獄,但他是死在瞭李斯的嫉賢妒能,其思想被李斯繼承並在秦國實踐,李斯因此成為商鞅之後秦國的法傢代表,幫助秦始皇統一瞭全國。

在其他諸子百傢極力向各諸侯王推銷他們的政治主張不被采用時,法傢牢牢占據瞭春秋戰國時期各諸侯國的政治舞臺。春秋戰國時期的法傢代表除韓非子被陷害未受重用外,其他法傢代表人物管仲、子產、李悝、申不害、吳起、商鞅、李斯皆受重用,並在各自的諸侯國實行變法圖強。為什麼法傢在春秋戰國時期最受重用,因為他們提出的政治主張符合當時大亂的政治環境,“以法治國”可以使國傢在短時間內得以強大,在弱肉強食的亂世環境中先生存下來。“因時立法,因事制禮”成為法傢的重要特點,法傢的“法、術、勢”理論根據各國的國情,在不同的諸侯國中得以應用,並取得瞭各自不同的效果。其中秦國因為擁有商鞅、李斯這兩位法傢大傢,而終得天下。

儒傢:笑到最後

儒傢是諸子百傢中最有影響力的一個學術流派,同時也因為後世的漢武帝“罷黜百傢,獨尊儒術”而笑到最後。孔子作為儒傢鼻祖,其實在當時就非常有影響力,是宗師級人物。細想一想,孔子當官時間並不長,幾個月的司寇而已,他一生的大部分時間裡,隻是一個學術流派的代表,充其量是個著名的學者、教授,但他擁有的資源,卻是“弟子三千,賢者七十二”。三千人是個什麼概念,何況裡面還有當時的“中國首富”子貢、勇士子路這樣的傑出人物。孔子帶著他的一部分弟子周遊列國,但並沒有哪個諸侯王任他為相,采納他的政治主張。孔子之後的孟子、荀子等大傢,和孔子一樣也隻是個學者,遭遇和孔子大同小異,政治上並不得志。其思想雖然影響深遠,但在當時,完全可以用“落魄”來形容,累累如喪之犬。

孔孟之道為什麼不受重用,因為不合時宜。當時是大亂之世,強調什麼“禮”,什麼“仁”以及“三綱五常”是沒有市場的。諸侯想的是如何富國強兵,不被其他國傢兼並,孔子那一套對諸侯王來說,恰恰是“道德枷鎖”,誰會想給自己套上“道德枷鎖”呢?但儒傢學說在當時也有用處,就是給別人套上“道德枷鎖”,作為發動戰爭的借口。

儒傢學說雖然是亂世不被采用,但在大一統的王朝裡,卻是最好的統治工具。所以到瞭漢武帝時候,經過儒者董仲舒提出,立即被皇帝采用,成為影響中國長達兩千年的思想工具,直到現在還產生廣泛影響。孔子大概也不會想到,他在死後能留下這麼大的名聲,超過春秋戰國時期名聲的百倍千倍。

道傢:哲學之宗

道傢因為信奉“無為無不為”哲學,不管是創始人老子,還是隨後重要傳承人莊子以及庚桑楚、關尹、列禦寇、楊朱等人,並沒有象孔子、孟子、墨子那樣周遊列國推廣他們的學說。所以道傢在春秋戰國時期,是一個挺另類的群體。他們應被歸於“隱士”一類,不管是在深山還是在鬧市修行。

雖然道傢在春秋戰國時期的思想界“不爭”,但道傢卻因為其深邃的思想而成為“哲學之宗”,沒有哪個門派敢小覷道傢。有的君王也想用道傢為相,比如楚國曾想聘用莊子,但莊子拒絕瞭楚王的要求。道傢的創始人老子,也隻是個圖書館館長,並沒有在政治舞臺上縱橫馳騁。在那個大亂之世能夠活得好好的,處事不驚,從一個側面說明道傢的高明之處。道傢的老子、莊子是那個時代的“聖人”級人物,不管外面如何亂,我自心靜如水。所以孔子將老子比喻成“龍”。但可以想像,在大亂之世,諸侯們是不會采用道傢思想治國的,畢竟諸侯王們都是“俗人”,哪會“無欲無求”?如果“無為而治”,很可能第一個被滅國。因為周邊都是虎狼,哪能容許這樣的國傢出現。何況貪婪的諸侯王們,也修不成這樣的心態。

但道傢的思想,卻在漢朝初期得到應用。漢朝建國以後,迫切需要休養生息,“無為而治”,盡量少擾民便派上用場。黃老哲學被漢初的帝王接受,並產生瞭著名的“文景之治”。道傢思想不被君王采用,是包括老子在內的“聖人”深以為憾的。老子雖然想得開,但他西出函谷關,是帶著深深的遺憾走的。

墨傢:維和部隊

墨傢是春秋戰國時期最活躍的一個學術流派,“非儒即墨”是史書對墨傢當時活躍度的極高評價,但遺憾的是,墨傢思想並未被各諸侯國的君王們采用,所以墨傢發展成一個理論與實踐相結合的民間組織。孔子隻是學生多,但並未形成組織。其他流派雖各有代表人物,但也都是“單兵作戰”,沒有哪個流派象墨傢一樣,“服役百八十人,皆可使赴火蹈刃,死不旋踵”,形成組織實踐他們的理論。墨傢思想包括兼愛、尚賢、尚同、非攻、非命、尚力、節用、節葬、非樂、天志、明鬼等,充滿瞭現代社會的光輝。兼愛思想不就是博愛思想嗎?尚力思想竟然認為“賴其力者生,不賴其力者不生”,和現代“不勞動者不得食”異曲同工;尚賢不就是“任人唯賢”嗎?這種平等思想直接沖擊瞭當時的宗法世襲制;尚同則閃耀著“人人平等”思想的光環,節用、節葬不就是“移風易俗”嗎?非命不就是“人定勝天”的革命樂觀主義精神嗎?非攻不就是愛好和平,派維和部隊制止不義之戰嗎?假使墨子的思想被中國過早地采用,而不是儒傢思想,很有可能歷史的走向會發生改變。中國在兩千多年前,邁入現代民主社會不是不可能。

但歷史不容假設,墨子思想雖然影響很大,但並未在政治上受到各諸侯國重視。作為一個民間組織,墨子門派充當瞭民間“維和部隊”的作用,並制止瞭不少戰爭。但秦始皇統一中國以後,墨子的思想被棄,湮滅在歷史長河中。

兵傢:將星閃耀

和法傢、道傢、儒傢、墨傢等學術門派比,兵傢是在大亂之世應勢而生、研究如何取得戰爭勝利的一傢。“國之大事,在祀與戎”,兵傢的思想,是“以戰止戰”,靠取得戰爭的勝利來“救世”。和法傢一樣,兵傢因為“合乎時宜”,成為各國搶奪的人才。如果說法傢是諸侯王們依靠的文才,兵傢則是諸侯王們依靠的武將。諸侯國的強大,莫不伴隨著兵傢攻城陷陣的身影。

春秋戰國時期是將星閃耀的年代,自兵傢鼻祖薑子牙以後,孫武、伍子胥、先軫、司馬穰苴、孫臏、吳起、尉繚、公孫鞅、廉頗、田單、樂毅、龐煖、王廖、兒良、魏無忌、趙奢、李牧、白起、王剪、蒙恬乃至秦末漢初的張良、韓信,都是不世出的將才。其中孫武、孫臏、尉繚、司馬穰苴、吳起等人不但能打,還創作出瞭影響深遠的軍事理論,司馬法、孫子兵法、孫臏兵法、吳子兵法、尉繚子兵法成為後世傳承的經典著作。不管是春秋五霸,還是戰國七雄,都因為擁有不世出的將才而稱霸諸侯。名將之間的對決,令人嘆為觀止。後世將兵傢分為兵權謀傢、兵形勢傢、兵陰陽傢和兵技巧傢,這些名將,各有特色,在各自的國傢,為“保傢衛國”或“開疆拓土”做出瞭巨大的貢獻。

兵傢雖然是戰爭中的“主角”,但兵傢的思想,出發點並不是為瞭發動戰爭,甚至不主張戰爭。戰爭是“術”,是為政治服務的。戰爭的勝利,達到的是政治目的。“掌九法九伐,以正邦國”、“兵者,所以禁暴靜亂者也”、“動之以仁,行之以義,故能誅暴靜亂,以濟百姓”,我們從兵傢的思想中,讀到的不應隻是“鮮血”,而是鮮血映紅的朝霞。

縱橫傢:外交鼻祖

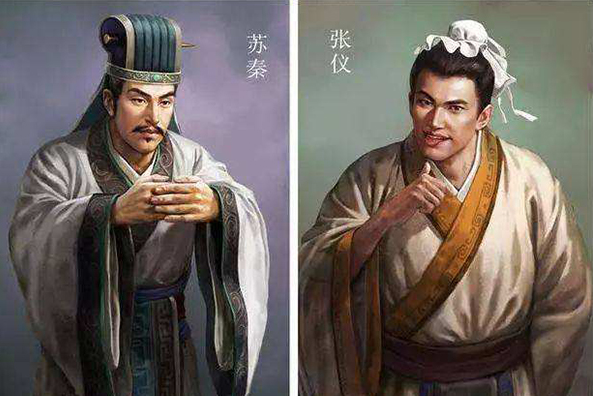

縱橫傢的鼻祖是鬼谷子王詡,王詡的兩名得意弟子一名蘇秦,一名張儀。這兩個人卻持相反的外交路線,蘇秦主張合縱,他成功說服除秦國以外的六國國君,佩掛六國相印以抗強秦;而張儀則是連橫路線的支持者,輔佐秦王采取各個擊破、遠交近攻的策略對付六國。縱橫傢都是說客,謀略出眾,蘇秦和張儀雖然持不同的路線,但在他們在位的時期,都取得瞭非凡的外交成就。縱橫傢堪稱是外交界的鼻祖級人物。

縱橫傢和兵傢一樣,隻不過兵傢的陣地是前線,縱橫傢的陣地是外交戰場。縱橫傢說不上有什麼濟世安民之道,但縱橫傢卻是外交路線維護國傢利益不可或缺的核心人物。蘇秦佩掛六國相印時,六國是不怕強秦的。如果蘇秦長期執政,六國抱團取暖,則秦國統一六國的霸業難成。張儀是在蘇秦去世後,才輔佐秦王遠交近攻“連橫”成功的。

春秋戰國時期沒有現在的“愛國”情結,基本上各諸侯國在各國招攬人才;而各國的人才也並非一定要報效出生地所在的國傢,而是哪國重用他,就上哪國報效去。秦國最後的成功,重用外國“客卿”是最重要的原因之一。因為沒有“愛國”情結,所以蘇秦才能佩六國相印。六國國君也敢於將相印交給蘇秦這個“外國人”。縱橫傢的謀略,在後世產生瞭深遠的影響,尤其後世的說客,大多是習得縱橫之術。後世的外交領域,隱隱都有縱橫傢的影子。

雜傢:兼收並蓄

提起雜傢,不能不說一說呂不韋。呂不韋當瞭秦國的相國後,組織瞭一個寫作班子,將諸子百傢的故事和學說融匯貫通,寫成瞭一本著作叫《呂氏春秋》,因此呂不韋成為雜傢的代表人物。

雜傢雖然沒有自己的學說,但由於他整合瞭道傢儒傢、墨傢、法傢、名傢等諸子百傢的學說,去粗取精,去偽存真,“采儒墨之善,撮名法之要”,所以得以自成一派,用於治國,事半功倍。雜傢是典型的“拿來主義”,雖然沒有發明專利權,但運用起來卻得心應手。呂不韋是世界上最成功的商人之一,他做生意竟然做到瞭國傢層面,在贏子楚落難時投資,不費吹灰之力獲得瞭巨大的利益,依靠子楚回國繼位,當上瞭強秦的相國。從一個商人華麗轉身成為最強大國傢的相國,完全依靠呂不韋獨到的“投資術”。呂不韋為強秦的發展也做出瞭很大貢獻,他可以算是李斯的前輩瞭。呂不韋去世後,李斯等法傢學派開始執政的。

除瞭以上的各傢以外,春秋戰國時期還有農傢、名傢、小說傢、陰陽傢、醫傢、方技傢等存在。許行、惠孫比較知名,他們雖各有千秋,但在社會上並沒有產生廣泛的影響力。因為春秋戰國時代的歷史環境特殊性,不管是哪門哪派,這些思想都成為中華文明的思想源頭,直到今天還在不同的領域影響著我們,成為中華文明基因的一部分。