揭秘歷史上關於和氏璧的傳說 和氏璧真的是傳國玉璽嗎

還不知道:和氏璧和傳國玉璽的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

和氏璧出現於春秋戰國時期,完璧歸趙的典故,就是說藺相如幫助趙國奪回和氏璧,然後送回邯鄲的故事。和氏璧是一種非常珍貴的玉石,在古代被當做用來雕刻印章的珍貴材料。而秦朝出現的傳國玉璽就被看做是和氏璧的前生。目前和氏璧真正的下落已經很難考究瞭,但在歷史上關於和氏璧的傳說非常多,直到明朝朱元璋還曾派兵,想從元順帝那裡拿回和氏璧,不過和氏璧真的可能這樣一直流傳下來麼?

傳國玉璽的前身是和氏璧?最後去瞭哪裡?

答:明朝初年,太祖朱元璋遣徐達帶兵十萬深入漠北,號稱討伐逃往漠北的元順帝一行。發十萬兵去追討殘兵敗將是否顯得太過興師動眾?答案是肯定的。

太祖此舉是醉翁之意不在酒,而在一件由元順帝“順”走的寶物。

但可惜的是,即便發動如此大軍最終也未能拿回這件寶物,這竟成瞭朱元璋半生的遺憾。那麼,究竟是什麼樣的寶物,能讓當時已貴為天下之主的明太祖如此念念不忘呢?這便要從頭開始說起瞭。

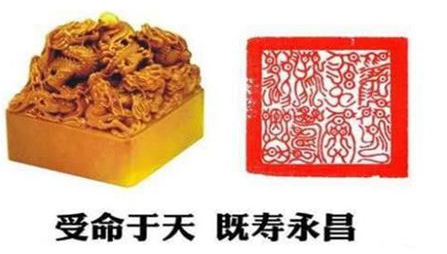

當年秦始皇初定天下後,便打造出一枚玉璽,並命李斯篆上“受命於天,既壽永昌”八個字作為皇權傳承的象征,後世稱之為“傳國玉璽”。

關於傳國玉璽,歷來都流傳著眾多傳說,甚至對於它的出身都有著各式各樣不同的說法。

一些史書中記載,傳國玉璽出於藍田玉,而更多的人們則認為,它的前身就是那塊傳奇的荊山和氏璧。

一、和氏璧的前半生

春秋時,楚國人卞和偶然在深山中得到一塊未經打磨的璞玉,卞和一眼識得此為難得一遇的寶玉,便想將它獻給當時的楚厲王。

可惜厲王的玉工不識寶玉,認為這隻是一塊普通的石頭,於是厲王以欺君之罪斬斷瞭卞和的左足。可卞和一直不甘心,於是在楚武王即位後,他又再度獻玉,結果又被斬斷瞭右足。

直到楚文王時,文王聞聽到卞和聲淚俱下的述說,便下令將璞玉剖開,果然得到一塊絕世寶玉,就此命名為“和氏璧”。

楚威王時,楚王將和氏璧大方地賞給瞭相國昭陽。可沒過多久,昭陽府上的和氏璧竟莫名失蹤瞭,昭陽懷疑是他的門客張儀偷走瞭和氏璧,於是派人將張儀拘來嚴刑審訊。

最後,和氏璧的下落沒問出來,張儀卻幾乎送瞭半條命。也正因此,張儀一氣之下離開楚國去瞭魏國,後來又去秦國闖出瞭一片天地。可以說,和氏璧的遺失在一定程度上成就瞭這位縱橫捭闔的辯士。

和氏璧再度現世,已經是幾十年後的事情瞭。

戰國時,一次偶然的機會,趙惠文王從宦官繆賢的手上得到瞭和氏璧。不久後這件事被秦昭王知道瞭。

秦昭王借口願用十五座城池來換取和氏璧,實際上卻是打著巧取豪奪的算盤。

秦王的心思當然沒能瞞過趙王,趙惠文王思量再三,最終派藺相如帶著和氏璧出使秦國,此後便發生瞭歷史上著名的“完璧歸趙”的故事。

二、秦始皇的傳國玉璽

雖然藺相如將和氏璧完完整整地帶回瞭趙國,但那隻是暫時的。

趙國始終難抵秦國一統天下的氣勢,最終亡於秦國之手。秦王政十九年(公元前228年),秦破趙後,秦王可沒忘記將和氏璧也一並收入宮中。後來,始皇便命玉工孫壽將這塊和氏璧雕琢為璽,成為至高無上的權力象征。

可沒承想,本欲傳至千秋萬代的秦朝,卻隻享瞭十五年的國祚。

公元前206年,劉邦率大軍開至霸上,子嬰降,奉上傳國玉璽。此後這玉璽便入瞭漢傢,代代傳承,直至西漢末年。

公元8年,王莽篡漢,為瞭使這場權力的篡奪看起來名正言順,王莽派人去向當時代為掌管傳國玉璽太後王政君索求。

太後聽聞來意十分氣憤,說道:“我如今已老,恨不能親眼看到你們王氏滅族的那日!”說完就將這玉璽摔在殿前。於是玉璽就此缺瞭一角,後來被王莽用黃金所鑲補。

王莽被殺後,玉璽落入瞭校尉公賓手中,公賓將其送給瞭綠林軍將領李松。

不久後,李松又將它獻給瞭更始帝劉玄。赤眉軍攻占長安後,玉璽就落到瞭赤眉軍手中。後來赤眉敗於劉秀,便將玉璽奉送給瞭劉秀,於是傳國玉璽輾轉一輪又回到瞭漢傢。

東漢末年,袁紹引兵入宮,漢少帝急急出宮避難,慌忙間未帶上玉璽,待日後返回宮中時卻發現,傳國玉璽已經下落不明。

三、顛沛流離的後半生

沒有人知道這其間傳國玉璽又流過何人之手,經歷瞭什麼,等它再出現時卻被發現在一個宮女身上。

《吳志》記載,孫堅率軍攻打洛陽時,在一個死去的宮女身上偶然發現瞭傳國玉璽,當然,孫堅沒有能力保住玉璽,玉璽輾轉數人之手,最後落到瞭曹操手上。

曹魏代漢後,傳國玉璽成為曹魏的傳傢寶,曹丕還曾在上面又加刻瞭“大魏受漢傳國之璽”八個字。司馬氏篡權後,玉璽便入瞭司馬氏手中。

亂世動蕩,也喻示著玉璽顛沛的命運,它在廟堂上與江湖中不斷流轉,但始終是每位掌權者心心念念之物。玉璽從北朝流轉至南朝,又流經過宋、齊、梁、陳多位帝王之手。

公元 589 年,楊堅滅陳建立瞭隋朝,玉璽便就此入瞭隋宮。

大業十四年(公元618年),隋煬帝被殺,隋朝滅亡,蕭後與元德太子帶著傳國玉璽逃往漠北突厥。

唐太宗一直想尋回玉璽,卻始終未得所願,最後命人雕刻瞭幾方名為“受命寶”、“定命寶”的玉璽,聊作安慰。

直到公元630年,蕭後與太子回歸中原時,才又將傳國玉璽獻於王室。唐朝末年,戰亂四起,公元936年,後唐被契丹擊敗,末帝李從珂帶著這方玉璽登上玄武樓自焚,此後傳國玉璽下落不明。

四、真假玉璽

自此以後,歷朝歷代都不乏傳國玉璽的傳言,但都未取信於史。

有說北宋哲宗時,一位農夫在耕田時發現瞭“傳國玉璽”並將它獻給皇上,但這枚玉璽的真實性遭到瞭當時不少人的懷疑。此後這枚玉璽隨著徽欽二帝一起被金人掠去瞭北方,隨後又隱遁於世。

元朝時,坊間傳言“傳國玉璽”出現在元大都的集市上,玉璽又歸入瞭元朝。此後便有瞭明太祖朱元璋大肆派兵北追誓要奪回玉璽的那一幕。

明弘治十三年(公元 1500 年),一個陜西人聲稱得到瞭傳國玉璽,想要將其獻給孝宗皇帝,但孝宗認為此璽為偽造之物,故沒有采納。

清初,故宮交泰殿所藏數方禦璽中,也有一方刻有“受命於天,既壽永昌”的玉璽,但乾隆帝在欽定禦璽時,卻將它排除在外。可見,這也是一方贗品。

歷史上的傳國玉璽數度隱沒,又數度浮現,到最後已難考其真偽。真正的傳國玉璽或許已跟著李從珂一起葬身於火海,也或許在更早的時候就已經散失在民間。

其實,真真假假早已不那麼重要,甚至傳國玉璽究竟是藍田玉還是荊山玉也無甚緊要,歷代豪傑奸雄所爭所奪的,從來就不是一方玉石。