傢訓文化是什麼時候興起的?傢訓文化對歷史有什麼影響?

今天小編給大傢帶來傢訓文化是什麼時候興起的?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

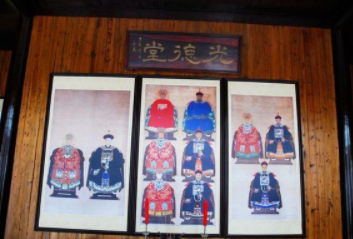

在中國古代傳統的士大夫傢族裡,傢訓和族譜是兩件非常重要的事情。在講究宗族血緣關系的封建時代,如果說族譜是大傢族維系其發展和存續的客觀證據,那麼傢訓,就是其能夠保證階級屬性代代相傳的內在動力,用今天的話說,就是獨特的傢庭教育方式和認知理念。

中國古代傢訓的發展繁榮時期,自然是明清時期,我們現代人最熟知的傢訓應該就是清代曾國藩先生的《曾國藩傢書》,但要論起中國古代傢書傢訓的起源,則應該是在魏晉南北朝時期。

儒傢思想主導下文人對於“傢學”傳承的需求,和魏晉南北朝時期特殊時代背景下文人們強烈的憂患意識,是南北朝時期文人傢訓興起的原因所在

儒傢傳統的經典《孟子》中曾經記載:

“孟子曰:‘君子之澤,五世而斬’”。

就是說君子留下的流風遺韻,經歷過五代就沒有瞭。這裡的“澤”可以理解為良好的傢庭教育,高尚的品德觀念。

中國古代傢訓的興起,根源就在於此。在傳統的士大夫傢族觀念中,子嗣的繼承和自己學術,傢風的繼承,是同等重要的。這一方面是由儒傢“修身齊傢治國平天下”理念決定的,一方面也是出於傢族本身的延續需要。

早在春秋時期的《戰國策》之中,就有相關的記載:

“父母之愛子,則為之計深遠。”

在漢代董仲舒獨尊儒術之後,文人士大夫階層逐漸與統治者直接掛上瞭鉤,他們的理念也就成為整個社會的主流,“留財不如留賢”逐漸深入人心,但在時間的作用下,任何“君子之澤”,又不可能千秋萬代的傳承下去。這個時候,以文字記載的,帶有宗族內一定法律意義的傢訓,就成瞭保證傢族血脈能夠流傳下去的一道底線。

所以說,漢代以後的魏晉南北朝時期,隨著文人在社會上的地位越來越高,他們為瞭保證傢族的存續和血脈的流傳,促使瞭傢訓形式的“傢庭教育”出現。

另一方面,南北朝時期的連年戰亂,王朝變幻,使得深入權利中心的士大夫階層,比普通的百姓們更能感覺到危機的存在。

“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓傢。”社會的劇烈變動,促使士大夫階層內心強烈的憂患意識,往往今日還高門大戶的世傢門閥,明天也許就要淪落成庶民,在這種社會現實之下,任何權勢,金錢,地位的傳承,都不夠牢固。這就迫使士大夫們不得不去尋找一條能夠更好的傳承傢族,延續血脈的辦法,傢訓則是其中很重要的一種。

綜上,南北朝時期文人傢訓的興起,實際上是在儒傢思想占據傳統文化的主流之後,士大夫們對於自身信仰和傳承的需要導致,也是在當時特殊的時代背景下,他們為瞭傢族和血脈的延續尋找到的一條“捷徑”。

對於傢族內子弟的較強約束性,和帶有理想色主義色彩的個人人格追求,是南北朝時期文人傢訓的主要特點

從特點上來看,“傢訓”還不同於明清時期的“傢書”,如果說傢書是祖先對於後輩的寄托和希冀的話,那麼傢訓就可以說是祖輩對於後代的要求。

中國人骨子裡是不信神的,或者說我們信的神就是祖先。在此基礎上形成的宗族觀念下,傢訓在傢族的范圍內,實際上是具有一定的類似於現代法律的效令,對於後代的約束力是很強的。

這一點最典型的例子就是宋代皇室的太祖石碑。

根據《松影集》中記載,宋太祖趙匡胤曾經留下傢訓:

“藝祖有約,藏於太廟,誓不誅大臣、言官,違者不祥。故七祖相襲,未嘗輒易。每念靖康年中誅罰為甚,今日之禍雖不止此,然要當知而戒焉。”

因為皇權的特殊性,皇室的傢訓可以直接演變成國傢的法律,上面這段文字記載的歷史,可以說是宋朝不殺士大夫的法理依據。在民間,文人士大夫們的傢訓雖然沒有皇帝傢訓那麼嚴苛,但其對於傢族後背的約束,也是非常有力的,幾乎等同於小范圍內的法律。

從南北朝時期的特殊背景上來看,對比明清時期的傢訓,南北朝文人的傢訓更傾向於道德層面的要求,體現著士大夫階層對理想化人格和傢族聲望的重視。

早一點有三國時期的蜀漢丞相諸葛亮在《誡子》的那句:

“非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。”

晚一點,在南朝時期的顏延之的《庭誥》中告誡後代:

“唯夫金真玉粹者, 乃能處而不污爾。故曰: 丹可滅而不能使無赤, 石可毀而不能使無堅。”

由此可以得知,相較於明清時期的傢書傢訓,魏晉南北朝時期的傢訓普遍強調個人的人格追求,而不以具體務實的要求為特點。

所以說,魏晉南北朝時期傢訓的特點,首先在於其類似於傢規族規的強力約束性,其次是傾向於子孫後代人格的理想化追求,具有典型的文人特質。

南北朝時期的文人傢訓一方面促使瞭門閥制度的發展,使得社會階層固化加深,另一方面又對後世產生積極影響,完善瞭古代傳統的教育體系

那麼南北朝時期文人傢訓的興起,反映著什麼樣的社會背景,對當時有產生怎麼影響呢。

首先從社會背景來看,傢訓文化的興起,之所以會在南北朝時期,跟當時逐漸壯大並走向興盛的門閥制度有關。

從兩漢時期開始,以掌握著經學典籍解釋權的門閥士族為代表,中國古代門閥制度開始興起並走向繁榮。從根源上講,門閥制度的盛行,其實來自於知識的壟斷。

近代國學大師陳寅格曾經在《崔浩與寇謙之》中寫道:

“蓋有自東漢末年之亂,首都洛陽之太學,失其為全國文化學術中心之地位,……故東漢以後學術文化,其重心不在政治中心之首都,而分散於各地之名都大邑。是以地方之大族盛門乃為學術文化之所寄托。”

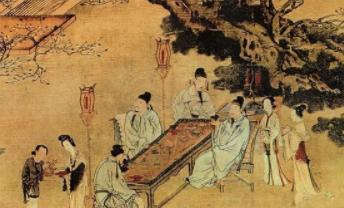

這種學術上,或者是知識上的壟斷,為世傢大族首先帶來的是人才的層出不窮,最典型的例子就是漢末潁川荀氏傢族的“荀氏八龍”,以及其後晉朝時期號稱“王與馬共天下”的瑯琊王氏。

我們現代說科學技術是第一生產力,放在古代就是知識是第一生產力,誰掌握瞭知識,誰就掌握瞭主導天下方向的權利。這種權利在魏晉南北朝時期的戰亂年代表現更為突出。

世傢大閥蓄養私兵,廣收土地人民,幾乎可以與皇權分庭抗禮,甚至猶有過之,皇權時常會被世傢大閥們推翻,但門閥卻因為掌握著先進的知識和人才,哪怕經歷戰亂,也能夠發展留存下來,並迅速壯大。

巨大的利益,自然帶來巨大的動力。在這種現實需要之下,南北朝時期的豪閥們首先要保證的,自然就是自己傢族對於知識的壟斷,這是他們之所以能夠成為豪閥的根本。而在古代封建時期,古人們的認知裡,知識往往又跟一個人的人格品德有很大的關系。

魏晉南北朝時期傢訓文化的盛行,其實從一定程度上推動瞭門閥制度的興盛,為那些傳承百年,甚至幾百年的大傢族提供瞭能夠源遠流長的內在動力。

但凡事有利就有弊,門閥制度盛行和發展,必然造成社會階層的固化,社會階層的固話又勢必帶來社會的動蕩,如此就形成惡性循環。越是在亂世,門閥們更看重自己的傢風傢訓,士族自然就人才集中。而廣大庶族們卻因為士族們的知識壟斷,沒有向上的通道,又引發動亂如此循環不止,可以說是魏晉南北朝時期連綿戰亂的內在原因之一瞭。

從對後世文化的影響上看,興起於魏晉南北朝的傢訓制度,對中國古代的教育體系完善,起到瞭一個重要的助推作用。

這種助推不僅是在傢庭教育方面,更是在社會教育層面上。古代以傢族聚居的大環境之下,傢訓經過一兩代人,甚至兩三代人的遺傳繼承之後,其實就變的不僅是傢庭內部的教育,更是一個小社區內社會教育的底線。

換句話說,“君子”的後代的後代,不一定還是讀書人,還是君子。一個大傢族裡,勢必有人好有人壞,繼續讀書明理的自然不用說,有些讀不起書,或者讀不進去書的人,他們的後代傢庭教育其實是堪憂的,這時候以整個傢族傢訓為主體的小范圍的社區教育,就是這些缺失傢庭教育孩子的有效彌補,對穩定社會秩序,引到社會風氣,都有積極的作用。

綜上,魏晉南北朝時期的教訓文化的興起,實質上在特殊的時代背景下,掌握著知識和權利的士大夫階層,出於對社會現實的憂患意識,對自身傢族血脈傳承的需求,嘗試著尋找方法延續傢族的實踐。

這種實踐因為其時代特征和階級特征,具有鮮明的特點。首先是傢訓對於傢族子弟的約束性較強,其次因為未經時期士大夫階層的文人特質,使這一時期的傢訓普遍具有主張理想化的人格追求的特點。

從影響上來看,傢訓文化在魏晉南北朝時期的興起對於當時來說,有利有弊。一方面推動瞭門閥制度的興盛發展,一方面也固化瞭階層,似的社會容易動亂。從對後世的意義來看,則明顯是利大於弊,不僅有效的補充瞭古代文人的傢庭教育,還起到瞭一部分社區教育的功能。

-

3