唐朝時期的一塊“飛地”龜茲是怎麼來的?2萬人堅守血灑邊疆!

今天小編就給大傢帶來唐朝時期的一塊“飛地”龜茲是怎麼來的?希望能對大傢有所幫助。

飛地,是特殊情況下形成的人文地理現象,指隻有一塊地方,隸屬於某行政區管轄,但又和它的區域不毗連的土地。

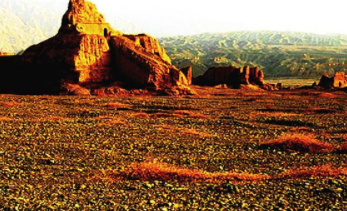

唐朝時期,就存在過這麼一塊飛地,古稱龜茲,就是現在的新疆庫車縣。那麼這塊飛地是怎麼來的呢?

唐貞觀十四年(640年),唐朝的交河道行軍大總管平瞭高昌,在其地設西州都護府,治所在西州當時的戰略意圖主要是針對西突厥。

貞觀二十二年(648年),後來的接任者郭孝恪又擊敗瞭龜茲國,把安西都護府遷至龜茲(今新疆庫車縣)。

後來吐蕃崛起,唐軍和吐蕃在這裡進行瞭激烈的爭奪。

公元670年四月,吐蕃軍隊出兵西域,攻陷瞭安西都護府。公元673年,唐朝恢復瞭安西四鎮;公元678年,吐蕃又控制這一地區;公元679年,安西四鎮又被裴行儉收復;公元687年,武則天被迫收縮戰線,放棄安西四鎮。

此時,安西都護府的治所,移至碎葉城。

到瞭武則天盛世,公元692年,王孝傑又收復瞭安西四鎮,將安西都護府的治所又移到龜茲,至此,安西都護府的府衙才在龜茲穩固瞭下來。

後來的安西大都護府,管轄的區域包括天山南路、蔥嶺以東的地區,在戰略上起到抵制吐蕃對絲綢之路北侵的目的。

此時這裡的精銳騎兵,統稱為“安西兵”。

公元755年(天寶十四載),“安史之亂"爆發,叛軍一路長驅南下,攻陷長安、洛陽的東西兩京,唐玄宗在叛軍到達前,愴惶從長安城出逃,南下四川盆地。

滯留下來的太子李亨在靈武繼位,是為唐肅宗。他開始調集西北的軍隊到內地勤王,這樣,守衛西域的安西、北庭節度使屬下的邊兵,大部被調往內地。

此時這裡由郭子儀的侄子郭昕臨危受命,帶領著幾千人的部隊,暫守待命。

安西的駐軍大部內調,剩下的士卒都老弱不堪,吐蕃一看,這簡直是天賜良機呀,於是趁機出兵,攻下河西走廊。

從此,從安西到唐朝的道路中斷瞭。這時的安西都護府,對大唐來說就是一塊孤懸西域的“飛地”。

一個安史之亂打瞭8年,等唐朝廷歷經萬難,平定叛亂後,已經是傷筋動骨、國力憔悴瞭。

在此期間,滿朝人都以為西域已不復存在,那裡的守軍早已陣亡瞭。

我們今天的人,對於當時的那種處境,肯定難以想象他們是如何堅守下來的。隻有有過當兵經歷的人,才能明白這些將士心中所具有的信念——那就是抗擊外敵,守傢衛國。

由於孤立無援,將士們隻能是自己動手豐衣足食。

沒有吃的,那就自己種糧食;沒有錢幣,那就自己鑄錢。

在後來考古中,考古學傢便在庫車、阿克蘇等地發現瞭許多唐代的“大歷元寶”。

這些錢幣就是當時安西軍民所鑄造的錢幣,可以說,它並非文物那麼簡單,背後更承載著安西軍民浴血殺敵、忠貞不屈的精神,同時也是那一段悲壯歷史最有力的見證。

當時龜茲和朝廷的音訊雖然中斷瞭,但他們始終沒有放棄和朝廷加強聯系的努力,派瞭一批批的使者奔赴長安城。

直到唐德宗建中二年(781年),郭昕派的使者才借道回鶻,經過幾年的輾轉才來到長安。到達長安後立刻將郭昕的囑咐匯報給瞭唐德宗。

聽瞭使者的敘述,整個朝野都震動瞭。原來內地雖然亂瞭,但西域這塊地方還沒丟,那裡還有守軍。

唐德宗聽瞭也覺得難以置信,感嘆道:“真沒想到,過瞭這麼多年,我們都忘記瞭,將士們還在西域堅守著。”

於是朝廷開始瞭大規模的賞賜,皇帝正式任命郭昕為安西大都護、四鎮節度觀察使,並特意封他為武威郡王;詔令堅守安西的普通士兵,也都按等級破格提拔七級!

但此刻的大唐王朝早已是外強中幹,對於西域如此遙遠的疆域早已沒有能力控制,除瞭予以精神上的獎勵外,什麼物資都運不過去的。

當年郭昕從軍,來到安西軍中,那時他還是一個毛頭小夥子呢。當時一腔熱血,隻盼著能在這裡開疆拓土,誰知這一待就是幾十年,他已經從熱血青年變成一個白發老翁瞭。

但是隨著吐蕃的一步步蠶食,郭昕他們的地盤越來越小,到公元808年時,他們還剩下最後一個據點,那就是孤城龜茲。

吐蕃的國王換瞭4個瞭,新國王為瞭立威,要不惜一切代價攻占龜茲城。

這年的冬天,大唐王朝西域戍邊史上,最為悲壯的時刻來臨瞭。

這支在“飛地”守護瞭50年的大唐官兵,由過去的精銳部隊,變成瞭今日的老弱病殘。但是他們一步都沒有離開過龜茲的軍堡。

此時的他們,真正到瞭孤立無援,彈盡糧絕的地步。

滿頭銀發的郭昕將軍,悲壯的拔出利劍,大喊一聲,帶頭向進攻的吐蕃兵沖去。

後面跟隨的,是面黃肌瘦的兵士們,他們對進攻的敵兵進行瞭最後一次沖鋒,最後悉數殉難,無一人投降!

從唐朝皇帝李隆基算起,到安西守軍全部陣亡,時間跨越瞭近半個世紀。

這麼長時間的堅守,唐朝的皇帝都換瞭六個,可是這些守護西域的老兵們忠心如初,直至戰死的那一刻,他們都是視死如歸,無怨無悔的。郭昕被後世尊稱為“鐵血郡王”。

說到這裡,我們已經無法用語言來表達對這些守疆衛士的敬意瞭,唯有革命傢徐錫麟所寫的這一句詩句,最能表達對這些忠貞將士的敬意:

隻解沙場為國死,何須馬革裹屍還。