古代門閥士族活躍於什麼時期?門閥士族是怎麼衰亡的?

今天小編為大傢帶來古代門閥士族活躍於什麼時期?希望對你們能有所幫助。

士族,是我國歷史上一支強大的政治力量。它的前身是東漢時期以世傢大族和名士為代表的官僚士大夫集團,由於察舉、辟除等制度的存在,這些人以舉主、門生及故吏等身份結成一種比較牢固的社會關系。

他們或在朝,或在野,共同特點是讀書人,其中有不少以封建國傢為已任的耿直派官僚士大夫。

最開始士族隻是一些官僚士大夫集團,此時他們的力量並不強大,甚至是被當時的宦官集團所壓制。但是這樣的情況到瞭黃巾軍起義後便發生瞭改變。為瞭鎮壓黃巾軍,官僚士大夫集團與宦官集團聯合起來。於此同時,在平定叛亂之際,一大批軍事武裝集團悄然崛起。

以曹操為首的武裝集團成功的統一瞭北方,官僚士大夫集團為瞭自身的發展,也依附於曹魏集團,並且在曹魏一朝時期有瞭長足的發展。

到瞭曹魏後期,官僚士大夫集團已經成為瞭左右政權更迭的因素。司馬傢族有瞭官僚士大夫集團的支持後,才成功地取代瞭曹魏政權。也正是在西晉時期,這些官僚士大夫集團憑借九品中正制和蔭族蔭客制的實行,成功地成為一個既當權又享有政治特權的階層,即士族。

正所謂盛極而衰,兩晉時期士族成為瞭與皇族相抗衡的政治勢力,我們所熟知的“王與馬,共天下”等等足以印證士族的強大。為瞭鞏固皇權,從劉宋開始,統治者便開始有條不紊地削弱士族的影響。

比如說“九品中正制”這一選官制度是士族長盛不衰的關鍵,為瞭削弱其影響。宋、齊、梁、 陳的最高統治者們,積極推行“寒人掌機要”,提拔瞭一大批寒族子弟,讓寒族與士族相抗衡,讓原來由高級士族擔當的部門首長的權力旁落,士族在中央的軍政大權亦在實際上隨之被剝奪。另一方面,南朝政權一改晉時由士族掌控州郡的做法,由皇族出任地方軍政長官,杜絕瞭晉時高級士族擁兵自重、地方割據的現象,士族在地方上的軍政大權亦隨之剝奪。

再者士族繁榮的基礎是土地一級人口,對此南朝統治者又實施“土斷”政策,剝奪士族地主所控制的部分勞動人手,從經濟上削弱他們的勢力。北朝同樣深受士族影響,到瞭北周時期,統治者為瞭鞏固皇權,同樣推行瞭蘇綽提出的“擢賢良”政策,不按門資而以才能選人,打破以門資取士的標準。

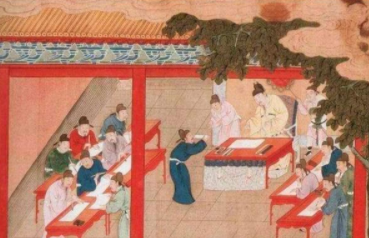

不過跟隋朝相比,南北朝時期削弱士族的政策簡直是小巫見大巫。隋文帝建立隋朝之後,為瞭加強統治,減少士族對朝廷的影響,創造瞭“科舉制”。“科舉制”是一種不拘一格、不看出身、隻看才學的選官制度。它取代的是門閥地主的命根子——九品中正制。

九品中正制,可以保證士族世世代代能夠做官,即便是傢族當中一些資質平庸的人也能官居高位(甚至出現瞭一些“傻子”出任大小官員的情況)。

九品中正制的存在,保證瞭門閥士族地主世代壟斷政治大權。

隋朝科舉制度取代九品中正制,使得士族地位發生瞭根本轉變。在經濟上,為瞭減少士族的經濟力量(門閥制度下的士族廣占田園,蔭庇成百上千的部曲、佃客,並享受免除服役等特權)。

隋采用“大索貌閱”和輸籍法,從士族豪強手裡奪取瞭數十萬人口,並實行瞭均田法。煬帝時期又把士族手中還能控制的那部分部曲、奴婢奪去受田能力。可以說到瞭隋朝時期,士族已經失去瞭法律的保護跟經濟的支持,橫行瞭幾百年的門閥士族已經是昨日黃花。

唐朝建立後,延續瞭隋朝的科舉制跟土地政策。門閥士族徹底失去瞭重新崛起的機會,但是因為唐朝初年為瞭維護統治,還是初任用士族人物,借其威望鞏固其統治,但是這僅僅是一種策略,維持的時間並不久。

雖然後來很多士族子弟通過瞭科舉制度,再一次成為瞭統治階層,但是從本質上而言,他們已是科舉制度下官僚集團的一員,不再是那個擁有特權的特殊的階層。他們雖然擁有舊士族的姓氏,卻不復擁有舊士族的特權地位和隆遇。

隨著唐王朝歷史的發展,特別是安史之亂後,地方節度使的崛起,成為瞭壓垮門閥士族的最後一根稻草,他們作為一種殘存勢力的地位和作用也逐漸喪失,乃至趨於消亡。