古代農民起義意味著王朝的興衰更迭 為何古代的歐洲沒有出現農民起義

還不知道:古代歐洲起義的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

哪裡有壓迫,哪裡就有反抗,這是亙古不變的規律。人類文明誕生之後,隨著貧富差距的擴大,階級也由此產生,統治階級也隨著社會形態的變化而轉變。在我國漫長的封建時代,統治階級是以皇帝為代表的封建地主階級。地主需要剝削和壓迫農民,可一旦這種壓迫過度,一場轟轟烈烈的農民起義就必然會發生。我國王朝的興衰更迭,也大多和農民起義聯系在瞭一起。

秦末陳勝吳廣起義,導致的最終結果就是秦朝滅亡、漢朝建立。再往後又是綠林、赤眉起義,導致西漢變成瞭東漢。東漢末年,黃巾軍發動的起義席卷全國,三國鼎立的大分裂局面也由此開始。此後還有隋末農民起義、唐末黃巢起義、元末紅巾軍起義、明末李自成和張獻忠、清末還有個太平天國運動。幾乎每一個大一統王朝的更迭,都能夠看到農民起義的影子。

這還隻是導致王朝更迭的大型農民起義,其他影響力相對較小的例如宋代的方臘起義、李順王小波起義等,因為沒有推翻王朝統治,隻能位列於第二梯隊。反觀歐洲,歷史上也不乏農民起義的出現,但為何影響力卻微乎其微呢?首先來看這樣一組數據:從公元9世紀到公元16世紀,歐洲的核心區域一共出現的“較大”的農民起義一共隻有12次。

在這12次之中,農民武裝的人數能夠過萬的僅僅5次,過兩萬的僅有3次。這裡的2萬人的武裝規模,在歐洲就已經是大規模的農民起義瞭。同樣的人數放在我國古代,可能還沒走出地方州府就已經被撲滅瞭。從起義持續的時間上來看,歐洲能夠持續2年以上的,也就隻有3次。而我國古代的大型農民起義,哪個不是持續瞭十幾年,甚至二十幾年?

那麼東西方的農民起義活動,為何差距會如此懸殊?首先來看看東西方固有的地理因素。作為一個中國人,想必大傢對我國可能會發生的自然災害不會陌生。前不久有臺風利奇馬、2008年的汶川大地震、1998年的特大洪水等,我國的自然災害發生的種類多,頻率也是比較高的。在封建時代,黃河泛濫也是讓歷代統治者頭疼的問題,再加上救災工作不易開展,就容易形成流民。

一旦有瞭大量的流民,在某些人的煽動和帶頭之下,一場農民起義就會發生。反觀歐洲的地理條件,自然災害少不說,還是溫帶海洋氣候,全年氣候都很適宜。最影響糧食產量的旱澇災害,在歐洲也很少出現。從制度上來說,我國歷史進入到帝制時代後,官員說白瞭就是個“打工仔”。歐洲則不同,雖然有的國傢領土不算小,但國王實際控制的地方並不大,其他地方都是各個領主自治的。

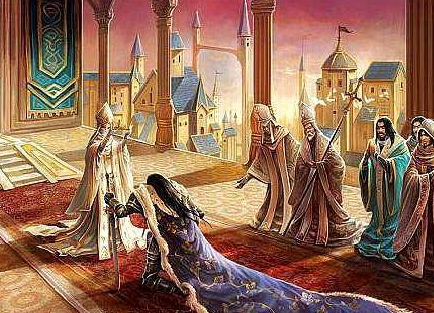

所以這就導致瞭中西方農民起義所鬥爭的對象不同:歐洲的農民隻想幹掉壓迫自己的領主,中國的農民起義領袖,要的就是殺掉皇帝自己取而代之。以東漢末年的黃巾起義為例,張角喊出的口號就是“蒼天已死,黃天當立,歲在甲子,天下大吉。”中國的皇帝自稱“天子”,是天的兒子。但張角卻說,天都已經死瞭,天子自然也該下臺瞭。鬥爭的對象不同,所引起的規模也就不同。

如果要說人口數量的問題,拿東西方直接比較是不妥的。中國古代的起義軍規模,所對應的應該是朝廷的官軍規模;歐洲萬把人的農民武裝,也應該對應本國的國王軍隊規模。所以人口數量並不是決定最終結果的重要因素,畢竟歐洲的農民武裝不可能來推翻中國古代的朝廷。所以如果要問為什麼歐洲的農民起義沒能改朝換代,一個原因是因為次數少,另一個原因則是因為鬥爭的對象僅僅是地方上的領主。