中國古代哪幾個朝代是大統一的?統一的概念是什麼?

今天小編給大傢帶來中國古代哪幾個朝代是大統一的?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

我們總是說,中國從秦朝以來就是一個統一的多民族國傢。所謂“分久必合,合久必分”,在中國歷史上,分裂和統一總是交替出現,而統一的規模在每一個時代也不太一樣。在傳統的觀念中,認為秦漢、西晉、隋唐、宋元、明清是中國歷史上的9個大一統時代,當這其中的統一的概念是有區別的,我們必須進行瞭一定的區分。

一,秦漢:奠定瞭漢地的版圖

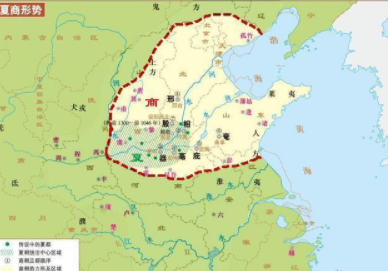

中國第一次大一統的朝代是夏朝,夏朝之前的朝代都不能說是統一。大約在前2000年,夏朝建立,但是夏朝的勢力范圍基本就在伊洛一帶。商朝時期,疆域有所擴大,但是范圍基本局限於黃河下遊。西周時期,疆域進一步擴大,基本是控制瞭北方地區。拋開疆域不談,夏商周也不能算是統一的。三代時期,國傢體系還比較松散,對地方的控制基本屬於同盟狀態。如夏朝是萬邦林立,商朝是松散的“方國聯盟”。西周時期推行瞭嚴密的分封制,地方擁有很大的獨立性,甚至如楚國、徐國等還公開和周天子叫板,長年累月和西周戰爭,因此難說西周是一個統一王朝。

春秋戰國時代,更是一個大分裂的時代,諸侯之間攻伐不斷,戰亂頻繁。不過,春秋戰國時代卻是一個民族融合的時代。在西周時期,周人自稱為“夏”“華夏”“諸夏”,並且將周邊的民族稱為“東夷”“南蠻”“北狄”“西戎”等,形成瞭“華夷之辯”。春秋戰國時代,華夏族和周邊的民族不斷融合,風俗文化不斷趨同,逐漸形成瞭一個擁有共同地域、共同文化、共同語言、共同經濟生活的民族。不過,還沒有出現一個新的名稱。

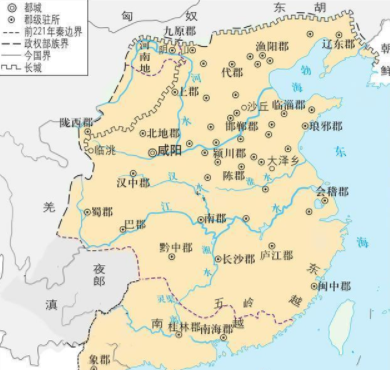

前221年,秦始皇統一瞭六國,這是中國歷史上的一件大事,因為統一奠定瞭中國2000年的漢地版圖基礎。從地域上來說,秦始皇幾乎統一瞭當時東亞大陸所有的農耕地區,並且修建長城和遊牧地區隔開。從民族上來說,秦始皇把戰國形成的7大華夏族國傢統一瞭,形成瞭一個民族共同體。此後,中國的統一都是以秦朝作為參考的,如果基本實現瞭農耕區的統一,那就是大一統。不過,這僅僅是針對漢族而言。

秦始皇的統一很快就分崩離析瞭,直到漢朝,才出現瞭這個民族新的名稱——漢。漢朝初期的版圖基本就是戰國七雄的組成,也算是統一的。到瞭漢武帝時期,開始全面的擴張,如吞並瞭朝鮮、南越、雲貴高原,打下瞭河西走廊等,這些地方在之後不斷開始,成為瞭農耕生產的重要地區。這些地區和原本的戰國七雄地區加在一起,就成為瞭古代所謂的“內地”,外國稱之為“中國本土”。

二,隋唐:內地的第二次大一統

從184年開始,中國內地就再一次陷入瞭分裂。之後出現瞭三國對峙,西晉的短暫統一,東晉十六國的亂世,南北朝的對立,一直到589年才再次統一。在這400年的時間裡,內地幾乎都處於大分裂、大動蕩、大混亂之中,不過這個時代又是一個民族大融合的時代。西晉時期出現瞭“五胡亂華”,許多遊牧民族進入瞭內地,漢族又不斷南遷。這就加速瞭北方遊牧民族的漢化,以及南方地區的開發。因此到瞭隋唐統一時期,內地南北的經濟就基本平衡瞭,內地的經濟容量增強瞭。

大分裂對漢民族和文化形成瞭一次大規模的改造。在血緣上,匈奴、鮮卑等民族融入到瞭漢族中,給漢族帶來瞭彪悍、新鮮的血液。隋唐兩朝君主熱心於開疆拓土,這和身上的鮮卑血液有一定關系。在文化上,印度的佛教東來沖擊瞭儒學的地位,使得儒學不得不吸收佛教的高深理論,形成瞭“三教合流”的趨勢。事實證明,佛教後來也成為瞭中國大一統的一個思想利器,它不僅被運用瞭內地,還被廣泛推廣到瞭遊牧民族地區。後來的吐蕃、蒙古都信仰佛教,至少在信仰上有一定的聯系。

隋唐的大一統,其核心依然是在內地,對於西域等地,基本還是處於羈縻、同盟狀態。但是隋唐時代的國力強盛,使得對外的文化輸出空前頻繁。周邊的南詔、新羅、渤海、日本等國積極吸收唐朝的典章制度和文化,最終形成瞭一個共同的文化圈。這是一件好事,也是一個挑戰。好的地方在於,擴大瞭漢文化的輻射范圍,為以後的大一統奠定瞭基礎;不好的是,加速瞭周邊民族的制度成熟,導致政治上的離心力加強。

這個挑戰基本在宋朝就顯示瞭出來。北宋疆域盡管不太完整,但是勉強還算是一個統一王朝。在北宋周邊,分佈著大理、越南、高麗、西夏、遼國等國,這些國傢在制度上都差不多受到瞭漢文化的影響,有的幾乎就是一個小唐朝。但是他們卻開始創立自己的方塊字、編造自己的民族歷史,塑造獨立的民族心理,離心力異常強盛。由於大傢都是農耕為基礎的國傢,制度也十分成熟,使得北宋在軍事上難以對之有優勢。如果這種局面長期維持,東亞就可能成為第二個歐洲。

三,元清:完成瞭大一統的升級

宋朝的歷史已經證明,此時的漢族已經失去瞭征服周邊成熟國傢的能力。隋唐打下一個高句麗都幾乎耗盡全國的國力,可想而知這是多麼困難。我們抬頭北望就會發現,北方遊牧民族卻已經開始給中國帶來大一統的升級版本。首先是遼國創立瞭南北院制度,能夠同時對農耕民族和遊牧民族實現有效的管理。之後的金朝,更是同時管理兩種民族的典范。遼國滅亡後,耶律傢族遷徙到西域,建立西遼,並且全面推行瞭漢文化。由於漢族受到“華夷之辯”思想的禁錮,漢族並未想到這些制度。

蒙古作為歷史上最強大的遊牧民族,他們在13世紀旋風般的興起,最終滅掉瞭亞歐大陸一個個遊牧國傢和農耕國傢。忽必烈上臺後,他就開始稱帝,成為中國的皇帝,並且重用儒傢思想,推行瞭理學、漢文化。盡管元朝的漢化並不太成功,但是我們並不能以此否認元朝的功能,是他結束瞭東亞這些各自獨立的國傢,第一次把所有的東亞大陸國傢都統一為一國瞭,這個國有瞭一個新名字——中國,元朝皇帝對日本、高麗的國書中都基本使用“中國”一詞,這是歷史上第一次。

日本密邇高麗,開國以來,時通中國,至於朕躬,而無一乘之使以通和好。——元朝對日本的國書

忽必烈

明朝算是一次逆流吧。明朝是最後一個漢族王朝,是推翻元朝的基礎上建立的,因此帶有十分強烈的民族狹隘主義,大漢民族主義。明朝對周邊民族基本采取“以夷制夷”的老套方法,拋棄瞭遼金元的二元制度。最終,明朝的疆域也萎縮得和北宋、秦朝、隋朝差不多瞭。在元朝時期,中國已經開始成為遊牧民族和農耕民族共同的國民,而朱元璋提出:“驅除胡虜,恢復中國”,再一次將中國從國民下降為瞭地區名字,也就是中原的意思。明朝對外從未自稱是中國,都是稱呼“大明”。

清朝,是金國的繼承者,也是元朝的繼承者,他完成瞭元朝沒有完成的事業。清朝在1644年入關,在1664年統一內地。如果按照傳統觀念,這已經是大一統瞭。但是清朝接著又打下瞭臺灣、驅逐瞭俄羅斯、統一瞭漠北蒙古、西藏、青海、新疆,將整個東亞大陸都統一瞭。清朝對外都宣稱自己的是中國,並且對中國的含義進行瞭重新的解釋。雍正認為,中國是包括漢族和所有少數民族的,不能把少數民族排斥在中國之外,不能蔑稱為蠻夷,這是多大的進步呀。清朝末年,出現瞭“中華民族”“五族共和”的概念。

自古中國一統之世,幅員不能廣遠,其中有不向化者,則斥之為夷狄……自我朝入主中土,君臨天下,並蒙古極邊諸部落,俱歸版圖,是中國之疆土開拓廣遠,乃中國臣民之大幸,何得尚有華夷中外之分論哉!——雍正

總結起來,秦朝首次實現瞭內地的統一,而漢朝鞏固。之後西晉、隋唐、北宋、明朝是再一次實現內地的統一。而元朝和清朝,是實現瞭中國的統一,也就是遊牧地區和農耕地區的大一統。中國的歷史不隻是漢族的歷史,是漢族和少數民族共同創造的歷史。