朱棣五次攻打漠北到底有什麼好處 為何要如此興師動眾

很多人都不瞭解朱棣征漠北的事情,接下來跟著小編一起欣賞。

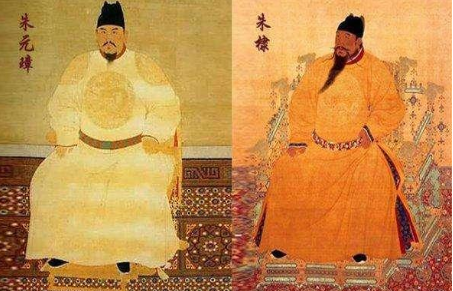

明太祖朱元璋,還是很有想法的。建立大明之後,他先是把功臣殺瞭個七七八八,隨後又把長大成人的兒子們封王,讓他們替大明鎮守邊疆。老朱認為自己的做法簡直天衣無縫,高興地對皇長孫朱允炆說,有你這些叔叔鎮守邊疆,你可以安心當一個太平天子瞭!

但是老朱想不到,他剛剛去世不到一年,燕王朱棣就起兵造反,搶瞭侄子朱允炆的皇位。當然,這隻不過是老朱傢的“傢事”,後世也沒有過多在意他“造反篡位”的舉動,反而贊朱棣為“永樂大帝”。

在位期間,朱棣的功績也確實不少。對內,他改革吏治、設置內閣、遷都北京、建造紫禁城、疏浚大運河、編修《永樂大典》等;對外,他五次親征漠北、派鄭和下西洋、收復安南(交趾)、在東北設立奴兒幹都司、西北設立哈密衛等等,鞏固瞭南北邊防,維護瞭中國版圖的統一與完整。

朱棣在位期間,蒙古人雖然早已被朱元璋趕出中原,但蒙古韃靼、瓦剌、兀良哈等部還是經常進犯明朝邊境,燒殺擄掠。為瞭穩定北方邊境,並防止已經四分五裂的蒙古各部重新統一,從1410年到1424年,14年間朱棣先後五次親征漠北,打擊蒙古殘餘勢力。那朱棣這14年戰果如何呢?

朱棣登基初期,對蒙古本來是采取“懷柔”政策的,畢竟當年起兵靖難之時,兀良哈部有“助戰之功”,朱棣也不好太早翻臉不認人。一直到瞭永樂七年(1409年)七月,蒙古韃靼部首領本雅失裡殺害瞭明朝使者郭驥,接著又在臚朐河一戰中圍殲瞭明朝10萬大軍。敗訊傳至北京,朱棣大怒,決意親征蒙古。

永樂八年,一征漠北。朱棣親率五十萬大軍殺入草原,目標是韃靼部可汗本雅失裡和太師阿魯臺,但是尷尬的是,明朝大軍誓師出發三個月之後,才“偶遇”幾支小股敵軍。“上麾宿衛即催敗之,虜勢披靡,追奔不十餘裡”,明軍隻遇上零星的遊虜,斬獲百餘人,對五十萬大軍來說,收獲寥寥。

最終,明軍在斡難河畔大破本雅失裡軍,本雅失裡汗西逃。明朝大軍無力追擊,軍糧也跟不上,“致軍士乏食者多死,上聞之震怒”,第一次遠征草草而終。

永樂十二年,二征漠北。此次親征,朱棣主要打擊的是瓦剌部,也是五征漠北戰鬥最激烈、成果最大的一次。明軍依舊是五十萬之眾,在忽蘭忽失溫(今蒙古國烏蘭巴托東南)遭遇到瓦剌主力三萬人。但是,三萬瓦剌軍與五十萬明軍混戰,竟然絲毫不落下風,明軍數位大將陣亡,傷亡比瓦剌部還慘重。

最終,明軍依靠神機營的火炮發揮威力,才擊敗瓦剌軍,一路追殺數十裡,殲滅數千人,俘虜十幾位瓦剌王子,瓦剌部遭受重創,實力大減。由於明軍同樣損失巨大,遂班師回朝。

永樂二十年,三征漠北。此前實力大減的瓦剌部,後來被韃靼部的阿魯臺吞並。阿魯臺本來臣服於明朝,吞並瓦剌部後實力增強,不僅停止瞭向明朝進貢,還派兵侵擾明朝邊境。朱棣決定再次禦駕親征,目標是阿魯臺,三十萬大軍隨即殺進漠北。但是阿魯臺根本不和明軍接戰,明軍一來阿魯臺就逃之夭夭。

朱棣帶著三十萬大軍在草原轉悠,沒找到阿魯臺。後聽說兀良哈也歸附瞭阿魯臺,沒處出氣的朱棣斬殺瞭兀良哈部數百人,班師回朝。

永樂二十一年,四征漠北。阿魯臺不斷騷擾明朝邊塞重鎮,朱棣有心將其一舉除掉,於是再次率三十萬大軍親征。阿魯臺很狡猾,一直迂回躲避,不和明軍決戰,雙方隻有一些小規模戰鬥發生。但是即便如此,阿魯臺的實力依然受到很大消耗。最終導致他被“死灰復燃”的瓦剌部消滅。

永樂二十二年,五征漠北。這是朱棣連續第三年禦駕親征漠北,也是最後一次,可惜的是,三十萬明軍依舊毫無收獲。明軍進入漠北之後,發現“周回三百餘裡,無一人一騎之跡”、“彌望荒塵野草,虜隻影不見,車轍馬跡皆漫滅,疑其遁已久”,蒙古人又開始瞭“敵進我退”的戰術。無奈之下,朱棣隻得下令班師回朝。

但是朱棣沒能等到回朝,就於1424年8月12日病逝於榆木川(今內蒙古多倫附近)。總的來看,雖然“五征漠北”影響很大,成為瞭朱棣功績的重要組成部分,但是實事求是來講,五征漠北戰果比較小,消耗瞭明朝巨量的人力和財力,卻沒有取得長遠的效益,也沒有對塞外遊牧民族造成根本上的打擊,明朝對塞外的控制力不升反降。

尤其是最後三次,蒙古人早已摸清瞭明軍的底細和軍事行動習慣,知道明軍不可能長久深入漠北,時間久瞭必定撤退,所以幹脆和明軍玩“捉迷藏”,讓數十萬明軍疲於奔命,無功而返。此外,五征漠北不但沒解決老問題,還出現瞭新問題。

為瞭節省軍費,朱棣放棄瞭長城以北幾個關鍵衛所,使得明朝徹底喪失瞭對塞外地區的控制。朱棣死後,瓦剌趁著明朝不興兵事的空檔期,在北方崛起,統一瞭蒙古。僅僅25年之後,瓦剌人實力大增入侵明朝,而關內的明王朝卻因為承平已久,軍力下滑,不堪一戰。

可是年少熱血的明英宗朱祁鎮,或許是崇拜於先父宣宗與曾祖父成祖的馬上功業,在太監王振的慫恿之下,決定禦駕親征。最終,明軍在“土木堡之變”中遭受慘敗,20萬大軍全軍覆沒,明英宗朱祁鎮也被瓦剌人抓去當瞭俘虜。

土木堡之變後,明朝由盛轉衰,政治構造也大洗牌,文官集團徹底做大,大明開始瞭皇帝與文官集團“貓捉老鼠”的鬥爭遊戲,直至明亡。