古代的“東宮制度”是什麼?東宮制度的起源和發展!

今天小編就給大傢帶來古代的“東宮制度”是什麼?希望能對大傢有所幫助。

我們都知道,所謂的“東宮”,最初是中國古代宮殿的指稱,因其方位而得名。後來則借指居住東宮的儲君,即太子。但是“太子東宮”,絕不僅僅是太子居住的宮殿名字而已,實際上它還是一種制度的別稱,即“東宮制度”。那麼這究竟是一種怎樣的制度呢?我們本文就來給大傢說一下!

東宮制度的起源

而關於東宮制度的起源,在學術界主要有兩種看法:

一些學者認為,在夏朝確立“傢天下”的世襲制度之後,商周時代逐漸確立起瞭嫡長子繼承制,因此,最晚到春秋時代,東宮制度就已經完全形成瞭。另外一些學者則認為,在先秦時代,皇帝制度尚未確立,為瞭保證皇位傳承的東宮制度也就無從談起瞭!

當然瞭,在筆者看來,顯然第二種說法更為合理一些,因為在先秦時代形成的關於王位傳承的一些制度和原則,雖然具備瞭東宮制度的某些特點,但還不能算作是完全意義上的東宮制度。

秦朝建立以後,秦始皇正式稱為“皇帝”,確立瞭專制主義中央集權制度。但秦始皇本人卻迷信長生不老之術,在世之時厭惡他人談論生死,因而在生前並沒有預立太子。

等到秦始皇去世之後,趙高等人聯合,立胡亥為帝,不過秦二世的暴政使得秦朝隻傳二世便滅亡瞭。秦朝也因秦始皇的原因和國祚短促,並沒有建立起東宮制度,但是在後世太子的一些屬官在此時已經出現,比如“詹事,秦官,掌皇後、太子傢,有丞。

東宮制度的發展

到瞭漢朝時期,在東宮制度方面,繼承先秦和秦朝的一些內容,並在此基礎上又加以完善,從而形成瞭自己比較完善的一套專有的東宮制度系統。漢代東宮的官職主要可分為兩大系統:即太子太傅、少傅和東宮詹事,“太子太傅、少傅,古官。屬官有太子門大夫、庶子、先馬、舍人。”“詹事,秦官,掌皇後、太子傢,有丞。屬官有太子率更、傢令丞,仆、中盾、衛率、廚廄長丞。(《漢書》)

二者互不統屬,各司其職。根據東漢時應劭的註解,“詹,省也,給也”。簡言之,所謂“詹事”實際上就是省視和供給皇太子、皇後之所需,職權范圍相對來說比較大。王莽時期和東漢時期,又分別對東宮制度進行瞭一系列的革新,加強瞭對東宮官的管理和調度。

所以我們能看到,自商周到漢代,歷經數百年的發展,東宮制度已經初步建立瞭起來,漢代東宮制度不僅僅是為瞭培養合格的帝王接班人,這種格局的設置也為後世的東宮制度奠定瞭基本的范式。

東宮制度真正發展和完善的時期是在魏晉南北朝,而由盛轉衰則是在隋唐時期。因為我們知道,隋唐時期是我國古代社會高度發達的時代,各項制度都趨於成熟。但俗話說物極必反,盛極而衰,因此在後來的數次政變中,太子因處於權力鬥爭的風口浪尖上,廢立之事常有發生。

到瞭唐朝後期,連皇帝的廢立都受制於宦官,東宮制度也就形同虛設瞭。

東宮官制

通過上面的講解,想必大傢對東宮制度的成立發展有瞭一個大致的瞭解,在瞭解完這些以後,我們便正式來講解一下“東宮官制”。

我們知道,為瞭能夠很好的教育和輔佐太子,實現皇權的平穩傳承,封建帝王依據現實的需要,以太子為核心,設置瞭一系列的職官,由這些官制即人員組成的官僚集團就被稱為“東宮官”,而這一制度便是“東宮官制”。

關於東宮官制,每個朝代皆有不同,但也有其相似之處,我們本文隻以明朝的東宮官制來進行講解。

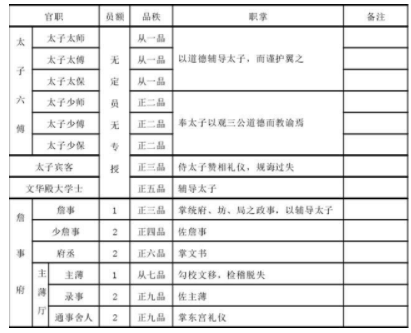

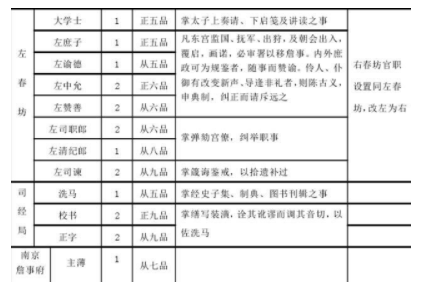

有明一代,除瞭“東宮六傅”之外,東宮的教輔機構共有四個,即詹事府、左春坊、右春坊、司經局,各衙門各有印信,皆為東宮官職。

所謂“東宮六傅”,指的是輔導太子的主要官職,由“三師”(太子太師、太子太傅、太子太保)和“三少”(太子少師、太子少傅、太子少保)組成。

其中三師官階為從一品,三少官階為正二品,前者的職責是“掌以道德輔導太子,而謹護翼之。”後者的職責是“掌侍太子贊相禮儀,規誨過失。”當然瞭,這些雖然都是東宮大臣,但是其人數並不固定,也不專門授予某人。

此外,由於東宮六傅基本與東宮教輔無涉,於是“詹事府”就擔負起輔導東宮的實際責任。

至於左、右春坊,原本是以文化殿東西兩廡為衙署,司經局的位置在東宮左邊,後來因為地處宮禁要地,因此在憲宗朝與詹事府合署一處。其主要也是輔佐太子!

為瞭更全面地展現東宮官的職責,筆者將其統計在表中:

此表根據《明史》、《翰林記》等所列

此表根據《明史》、《翰林記》等所列

總結

因此總的來看,明代東宮的職官設置在一定程度上是繼承瞭唐宋的舊制,並在此基礎上發展出瞭當朝的特點。雖然設置瞭東宮六傅與詹事府兩大體系,但實際教輔皇儲的任務主要由詹事府承擔!

所以說太子東宮是一個微縮的朝廷也是有一定道理的!