歷史上存在但又很神奇的事件!天花什麼時候被消滅的?

今天小編給大傢帶來歷史上存在但又很神奇的事件!感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

一、宋王朝“吃瞭吐”

說起這類“聽著很扯”,扯過後又發人深省的歷史事件,就得先說說大宋朝的“吃瞭吐”。

“吃瞭吐”,是個相聲表演時的術語。但,“我大宋”的“吃瞭吐”,絕對讓人笑不出來:那真是把吃進去的肉,活活吐瞭出來。

第一樁“吃瞭吐”的事兒,發生在北宋元祐年間,當時宋神宗與王安石前後腳去世,轟轟烈烈的王安石變法戛然而止。“舊黨”執掌大權。可“變法”一樁實錘的成就擺在這兒:經過一番變革,“積弱”已經的大宋軍隊脫胎換骨,摁著老對手西夏暴揍,一口氣收復蘭州米脂浮圖等四寨,成功鞏衛瞭西北國防。但在“舊黨”眼裡,這根本不是個事兒:割回去不就得瞭?

於是,諸位“舊黨”骨幹們輪番上奏,把先前宋軍自衛反擊收復國土的輝煌,說成“此為國傢之恥”,賣力鼓動“割地換和平”。如此歪理,氣的名將孫路拿著地圖當場質問:一旦這些土地全數割掉,大宋的熙河要地就危在旦夕,關中平原也就不保,你們想讓大宋重演唐朝天子扔下長安逃命的悲劇嗎?可聲聲質問,卻石沉大海,該割,還是割瞭。

正因這些熱血未涼的大臣力爭,“舊黨”原本想割的“六寨”,隻割出瞭浮圖、米脂等四處。但不費一兵一卒就拿到好地的西夏,更是變本加厲侵擾大宋,半天和平都沒換來。

如果說這番“吃瞭吐”的操作,已是很扯,那麼此事七十多年後,南宋又上演瞭更雷的“吃瞭吐”:紹興三十二年(1162),金主完顏亮悍然南侵,沒想到在采石磯遇到名將虞允文,六十萬金軍頓時瓦解。立下奇功的虞允文再接再厲來到西川,與名將吳璘密切配合,一舉收復秦鳳、熙河、永鳳三路。大宋收復中原的跳板,已經順利拿下。

可捷報傳來,宋孝宗的恩師,彼時的大宋中書舍人史浩卻著瞭急,他立刻歪曲戰況,以“孤軍深入”為由,賣力勸說宋孝宗放棄新收復的陜西三路十三州,真忽悠得宋孝宗下瞭詔書,嚴令剛打瞭勝仗的吳璘全線撤軍。有昔日嶽飛的前車之鑒,吳璘哪敢逗留?隻能含淚南歸。已經打開勝利之門的北伐良機,白扔瞭。

直到憤怒的虞允文上奏交涉,史浩的畫皮才被揭開,他哪裡是怕宋軍“孤軍深入”?而是“既素主棄地,及拜相,亟行之”。就是為瞭自傢“議和”的政績,毀前線大好戰局。宋孝宗這才捶胸大呼“史浩誤朕”。可誤瞭又如何?機會已經丟瞭!

大宋為何積貧積弱?因為這類“以國謀私”的角色,太多太多。

二、窮瘋的“大明皇室宗親”

明朝嘉靖四十年(1561),明朝代府奉國將軍朱聰浸,向當時的明世宗泣血上奏,說自己窮到傢徒四壁,全傢老幼餓得好幾天吃不上飯。和自己一樣的“奉國將軍”們,有的窮到三十來歲娶不上老婆,有的死瞭十幾年沒錢埋,甚至要曝屍荒野。那真是“俯天仰地,無門控訴”——皇上,就等您做主瞭。

堂堂奉國將軍,那可是郡王的曾孫,根正苗紅的大明皇室後代,真能在大明年間窮到這地步?

乍看去,這話很扯。

要知道,明朝的宗室們,是一群“隻要不造反,生活很美好”的人。生下來就有爵位,躺著就有錢花,為養這幫人,嘉靖年間時,大明每年就要花掉八百多萬石糧食,是京城存糧數額的一倍。另外還有大量莊田。再窮,也不可能窮這幫人嘛。

可事實是,朱聰浸沒扯謊,到他們這一枝,那是真窮。

首先是他們人數太多,別看“大明宗室”這個身份光鮮,可放在明王朝,卻是一點不稀罕。學者顧誠認為,明亡時的宗室人數,保守估計在二十萬人以上。養這麼多白吃飯不幹活的人,而且還要吃得好,花銷自然天文數字。在明朝當時,普通的王爺,錢糧都說欠就欠。僅嘉靖年間山西的藩王,就累計被欠瞭一百四十萬石錢糧。到瞭“奉國將軍”這一級,自然也就更苦。

這一類窮苦的“皇族”,在明朝也有個別稱:窮宗。有人為瞭生計,竟然沿街乞討,還有人幹脆組團打劫偷盜,整個明朝中後期,鬧出活劇種種。

可問題是,這該怪誰?連這個問題都解決不好的大明朝,最後當然不出意外,陷入瞭活活窮死的大坑。

三、求求你當我學生吧

晚清落後挨打,“扯事”自然不少。比如封建時代無比嚴肅的“師生關系”,到瞭半殖民半封建的清末,竟也變瞭樣:以往都是學生求著拜老師,清末卻是“老師”求著“學生”拜自己。甚至不惜臉皮跑到學生傢去,強行要學生行“拜師禮”。這類“扯事”,當時也有個諢名:倒拜門。

為何會有“倒拜門”?李伯元小說《官場現形記》裡解釋瞭:“原指望多收幾個財主門生,好吧舊欠還清,再拖新賬”。敢情,就是讓學生給老師當提款機。

而在實際操作裡,這事的過程卻更“扯”:《晚清非典型政治研究》記載,光緒年間有個侍郎回漢口閑住。消息傳開後,當地一個周姓財主動瞭心思,拉著自傢兒子找侍郎大人拜師,還允諾瞭一百塊大洋的拜師禮。但許瞭承諾後,周財主卻糾結瞭:這個侍郎看上去不像個正經人,我兒子拜瞭他會不會學壞?要不再等等?

可周財主哪裡想到,這侍郎大人卻等不得瞭。原來這位侍郎大人回漢口後,早就吃喝嫖賭欠瞭一屁股債,就等著周財主一百大洋的“拜師費”救急。一聽周財主糾結,他竟然直接殺到周財主傢,強逼著周財主的兒子給自己行拜師禮,“隆重”拜過師後,侍郎大人揣起一百塊大洋樂顛顛走人,卻把“學生”和“傢長”扔在原地。

想攀高枝的“學生傢長”,外加為錢來的侍郎,一場“倒拜門”,縮影瞭清政府垮臺前的眾生相。

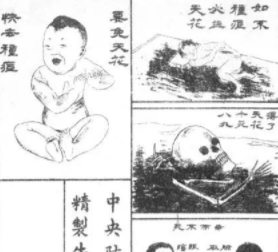

四、民國治不瞭天花

1949年,在全世界對中國的“看衰”聲裡,有句話格外刺耳:天花將是新中國最難解決的問題。

乍一看去,這話確實扯。早在十九世紀時,西方人就推廣瞭種痘法,從此天花這個恐怖疾病,在西方各國已不是大患。作為世界上最早發明種痘法的中國,竟解決不瞭天花?事實是,至少之前三十八年的民國時代裡,這事真沒解決。

近代作傢沈從文的小說《泥途》裡,就描繪瞭長江中部的市鎮上,“許多人傢的小孩子都傳染著天花”的慘景。而在真實的民國時代上,那多少“優雅風情”背後,是當時中國匱乏的醫療資源:一直到1934年時,中國全國的醫生隻有7800多人。省級傳染病醫院不到16所,從醫生到護士都是稀缺,衛生經費更是匱乏,南京上海這樣的大城市,衛生經費隻占到行政經費的百分之七,比教育經費低三倍,這都算是條件好的。

於是,在陸續爆發瞭五十九次大規模瘟疫的民國時代,天花更成瞭死亡惡魔。在新疆甘肅的多次瘟疫裡,天花的殺傷力都排在前四位。而清末時就引進西方種痘技術,且經濟條件居於全國前列,全年氣溫較高(天花怕高溫)的廣東,卻成瞭天花的重災區,從1912年至1949年,幾乎年年爆發大規模天花瘟疫——沒錢防治,沒人願防治,天花,就成瞭一代中國人的痛苦記憶。

直到新中國成立後,動用大量人力物力“全國種痘”,且不斷升級種痘技術,實現疫苗更新換代,終於在1962年,成功令天花在中國境內絕跡。站起來的新中國,也向世界宣告:中國,成功消滅天花!