古代中央的六部如何排序?清朝時期吏部權利大大削弱!

今天小編為大傢帶來古代中央的六部如何排序?希望對你們能有所幫助。

自周朝開始,吏、戶、禮、兵、刑、工六部就作為中央行政機構,分別管理國傢各項行政事務。清朝入關以後,六部制度得到進一步發展和完善,並直接向皇帝負責,極大程度上促進瞭清代帝王的皇權集中。但隨著中央集權程度在清朝時期的逐步發展,握有實權之六部所掌權勢,也在逐漸發生變化,並逐步形成嚴重有別於前朝歷代的六部排序方式。

吏部

作為古代主管各級官員的行政機構,自漢朝以後,吏部就被列為尚書省六部之首,肩負著針對文職官員“品秩銓選之制,考課黜陟之方,封授策賞之典,定籍終制之法”的具體職能。在《清史稿·職官志》中,吏部也被列在六部首位,專掌文官的任免管理及考核獎懲。相較於現今的行政機構設置,基本相當於中央組織部,權限巨大。

但隨著皇權集中的逐步發展,等到乾隆皇帝將中央集權發展到巔峰狀態的時候,吏部的權限被逐步削弱,朝廷對於各級官員的管理、任免乃至獎懲權力絕對程度上掌握於皇帝之手。也就是說,吏部對於官員的管理權限更多的側重於考核和任免、獎懲意見提供,而並無直接決定權。

清代官員形象

況且,清代朝廷在地方政府中施行“督撫制”,一省或數省最高行政長官可以越過吏部,直接就所轄下級官員的任命、獎懲意見向皇帝建議。而且,清代統治階層為瞭維護地方督撫的權威性,對其所提人事變動意見,一般不會予以駁回。也就是說,在前朝歷代位列六部之首的吏部,隨著清朝皇權集中和地方“督撫制度”的逐步發展,而逐漸落寞並失去瞭“六部之首”的位置。

戶部

戶部,掌全國疆土、田地、戶籍、賦稅、俸餉及一切財政事宜。清代戶部的職權和前朝歷代基本等同,也大致為“掌軍國之用,以足邦用”。在《清史稿·職官志》中,戶部被立在傳統的“第二把交椅”位置上,作為國之根本職能部門存在。

對於清代戶部在六部中的排序,曾歷任晚清督糧道、鹽運使、按察使的金安清,在其所成《水窗春囈》中,有過明確說明:

六部以戶部為至要,凡總理之大學士及滿尚書,皆以眷註第一之人為之,必兼提督及內務府帶鑰匙,此嘉、道年間風氣也。

也就是說,就具體權勢而言,戶部的歷史地位非但沒有隨著清代皇權集中的發展而逐步降低,反而因為“康乾盛世”期間數十次較大規模的對外戰事、對內平亂對其絕對程度上的依賴程度而有瞭大幅度上升。在《清史稿·職官志》的記載中,自雍正朝開始,對戶部就開始瞭“始令親王、大學士領部事”的特殊規定。嘉慶朝的戶部,“復令親王永瑆綜之”;嘉慶朝以後,“仍令大學士管部”。由此,足以證明戶部在清朝朝廷中權勢的逐步增強、地位逐步抬升。

“康乾盛世”景象

禮、兵、刑、工四部

對於除吏部、戶部之外的四部,《清史稿·職官志》和《水窗春囈》也有著直接、明確的排序說明:

吏、刑二部次之,工部又次之,禮、兵二部又次之。

也就是說,清代之禮、兵、刑、工四部也基本延續瞭前朝歷代的排序辦法,具體職能權勢幾無變化。禮部,作為掌典禮事務與學校、科舉之事的特殊部門,乃系等同輔相之殿閣大學士最常見的來源部門。乾隆朝以後,想要實現國傢級副職向國傢級正職的升遷,禮部尚書這一官職乃系最為便捷、最為直接的仕途節點。

另外對於封建皇權社會而言,“國之大事,在祀與戎”,在明確瞭禮部的特殊地位和權勢外,也確定瞭兵部低於禮部的排序。另外,清代兵部掌管武職官弁的任免、考核、獎懲以及有關兵籍、武器制造、馬匹飼管、武科考試等事務,而對於至為關鍵的軍隊調動、佈防、駐紮等具體兵權,兵部卻並不管轄,僅掌握於皇帝手中,也決定瞭兵部在六部之中無法占據較高地位。

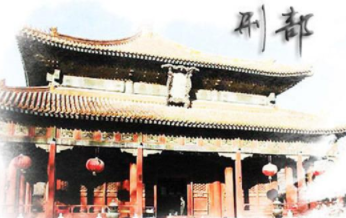

刑部,乃系掌管刑罰及監獄之政令,受理刑事案件的所在,但對於死刑案件還必須會同都察院、大理寺進行“三法司會審”;對於每年於八月間審辦各省所報案件之“秋審”,於霜降後審辦京內案件之“朝審”,除瞭都察院、大理寺還必須有“九卿”以及六科給事中、十五道監察禦史共同審理。更重要的是,案件審理的最終結果必須上呈皇帝給出最終勾決。

也就是說,這個擁有司法部和絕大部分公檢法部門職權的實權部門,在封建制度的制約下,逐漸成為瞭皇帝維系皇權統治的工具,最高權勢仍然集中於皇帝之手。而掌天下造作之政令與其經費的工部,雖然掌管水利房屋到城鄉建設等所有造作之事,乃系油水特別豐厚的實權部門,但其較之上述五部的管理職能,更偏向於執行職能,也隻能落得六部最末位的位置。

後記

清代六部,作為管理國傢各項行政事務的中央行政機構,乃系統治階層維系皇權統治的有力工具。但隨著清代皇權集中程度的逐步發展,六部的具體職能也隨之逐步發生瞭根本上的變化,並衍生出新的排列順序:戶部、吏部、禮部、兵部、刑部、工部。