炸山修房炸出古墓!曾侯乙墓中出土些什麼?

今天小編為大傢帶來曾侯乙墓中出土些什麼?希望對你們能有所幫助。

據《世界遺產公約》中記載:有形文化遺產即傳統意義上的“文化遺產”,包括歷史文物、歷史建築、人類文化遺址。

而要說湖北的文化遺跡,那就真的是太多瞭,在湖北的文物點有多達上萬處!像我國古代的醫學代表李時珍的故裡,以及代表三國文化的荊州古城和襄陽古隆中等地,都是湖北所引以為傲的文化古遺跡。然而,要說湖北最著名的歷史文化遺跡,還是得數下面要說的武漢的一個古墓!

炸山修房意外發現褐色土層,疑有古墓卻得不到重視

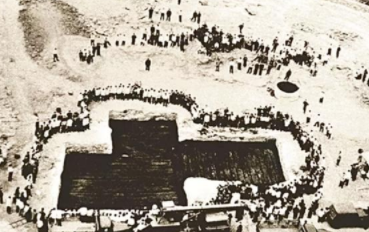

在1977年的9月,武漢空軍後勤雷達修理所為瞭擴建營房,來到瞭隨州市隨縣一處名為東團坡的山岡處。而當戰士們用炸藥開山炸石之後,卻意外地發現一片和地面顏色差異相當明顯的褐色土層。

當時,修理所的副所長王傢貴具有一定的考古知識,他一見到如此大面積的異樣土層時,就立即懷疑在下面有一座大面積的古墓,於是他便立馬將情況報告給瞭隨縣革委會。

縣裡在接到報告後卻並未引起重視,起初他們隻是隨便地派瞭一名從事文化工作的專傢前去查看而已。然而由於專傢的判斷失誤,從而認定此處無古墓存在,於是修理所便又繼續進行瞭施工。

在次年年初時,工地上又陸續的挖掘出瞭大量不規則的多邊形青石板,而修理所所長鄭國賢見此,便再次讓人將相關情況,報告給瞭隨縣文化館,誰曾想還是沒有後文。

到瞭2月份之後,當大量的褐色土層被推土機推走後,竟然露出瞭一塊2米多長、1米多寬的長方形大石板!深感事態嚴重的鄭國賢以及王傢貴,便馬上下令停止一切施工活動,並立馬上報。

勘探小組成立,考古隊員卻漸漸心灰意冷

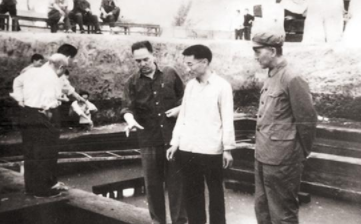

在3月10日時,聯合勘探小組成立瞭。在9天後,時任湖北省博物館副館長兼考古隊隊長的譚維四,帶領這兩名技術人員趕到瞭現場,並於次日開始瞭對古墓進行搶救性的發掘。

經初步的探測表明,該地確實有墓穴,並且墓葬構造為巖坑豎穴墓,墓坑東西長約21米,南北寬約6.58米,總面積達220平方!如此規模的大墓,墓主必定有著極高的社會地位,因此墓中肯定也有大量珍貴陪葬文物!這讓在場所有的考古隊員都充滿瞭幹勁。

然而誰也沒想到的是,一盆冷水很快就將他們的熱情澆滅瞭。

在南北兩個墓坑相交的墓道裡,有考古人員發現瞭一個盜洞,而這也就意味著,這個古墓多半已經被洗劫一空瞭。再加上墓室中滿是積水,水深竟達3米!在艱難的排水去泥工作下,考古隊員也漸漸的心灰意冷瞭,發掘工作因此一度停滯。

墓中文物重見天日,墓主竟是曾國國君

幸運的是,在經過瞭考古隊員的艱苦勞動之後,仍然取得瞭豐碩成果!

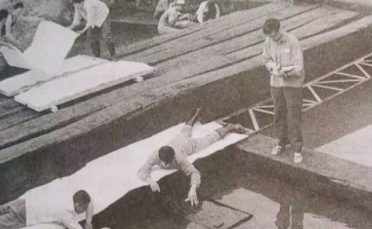

隨著墓室的水位下降,裡面的各種奇珍異寶顯露瞭出來,考古隊員們一看文物還在,沒有被盜墓賊劫掠,他們工作熱情又瞬間高漲瞭起來。

事後人們才得知,原來古墓在封閉之後不久,就有大量的地下水滲入,因而墓中珍寶一直浸泡於水中,故在隔絕氧氣的狀態下,至今也是熠熠生輝。而當盜墓賊進來之後,他們發現墓室積水嚴重,所以不敢冒險倒鬥,墓中文物這才逃過瞭一劫。

在發掘工作結束之後,經統計該古墓中一共出土隨葬品多達15000件,其數量之多堪稱中外罕見,各種樂器、禮器、容器、兵器、車馬器以及金玉服飾等可謂是一應俱全。

而在眾多珍寶中,最引人註目的要屬一套總重量達2567公斤的編鐘瞭,這是中國目前已出土編鐘中,數量最多、保存最好且音質最高的一套,其做工之精細、氣魄之宏偉,著實是令人驚嘆不已,堪稱是戰國時期,青銅樂器的巔峰之作,被譽為“國之瑰寶”!

小學六年級語文的課文《編鐘》的原文記載:“1978年在湖北隨縣出土的曾侯乙編鐘,是我國目前出土數量最多、保存最好、音律最全、氣勢最宏偉的一套編鐘。這套編鐘以恢弘的氣勢、精湛的鑄造工藝、非凡的音樂效果以及內容豐富的樂律銘文震驚瞭世界!”相信很多人都還隱約有些印象吧!

擁有著如此珍貴的陪葬品,其墓主的身份基本上也就呼之欲出瞭,至少當時是諸侯級別人的物!

在考古人員對墓主漆木棺槨所在槨室進行瞭清理後,他們發現瞭一件短柄銅戈,上面刻有"曾侯乙寢戈"五字銘文。於是專傢們推斷,墓主名乙,是曾國國君。

隨後,專傢們又在墓中出土瞭多件青銅禮器,其上都出現有"曾侯乙"的銘文字樣,甚至還一些兵器上,也都刻有"曾侯乙之"字樣。在如此確鑿證據下,墓主無疑就是曾國國君曾侯乙!

小結

曾侯乙墓中,完整的出土瞭一套那個時代的,包括禮儀制度在內的各種精美的文物,這讓我們可以系統地看到,周王朝時期生活的一個側面,讓我們瞭解2400年前,以曾侯乙為代表的當時我們中國的禮樂文化,包括那個時候人們的生活的方方面面,就比如說藝術、生產以及音樂,這是宣傳我們中國傳統文化的很重要的一個窗口!