故宮是什麼時候建成的?一起來瞭解故宮裡的事!

今天小編為大傢帶來瞭一篇關於故宮的文章,歡迎閱讀哦~

位於北京城中心的故宮,被譽為世界五大宮之首,始建於明永樂4年(1406年),建成於永樂18年(1420年),今年剛好是故宮建成60周年的大日子。很多朋友遺憾這次疫情導致來北京旅遊去故宮的計劃都取消瞭,不過沒關系,疫情總會過去,而且如果你在去故宮之前沒做任何瞭解,即便去瞭,對這個民間傳說有9999間半房屋的龐大建築群也會看得不知所然,所以不如先足不出戶地跟著小娘子把故宮遊一番。

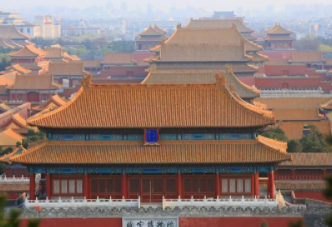

故宮,這座見證瞭我國明清兩代興衰的皇傢宮殿,不僅是中國保存最好、藝術造詣最高的古代宮殿建築,也是世界上現存規模最大、保存最為完整的木質結構古建築之一。占地面積達72萬平方米,卻連一個釘子都沒用過,它不僅凝結著千百年來中國人的智慧,更是中華文明的象征與典范。

“上朝”之路

故宮先後居住過24位明清皇帝,古代中國認為,北極星座“紫微垣”位居中天,是“天上帝王”的皇宮所在地,並視為禁地,因此皇城故宮舊稱“紫禁城”。

周長3400米的故宮四面各有一個門,不過如今都要從故宮的南門午門進,北門神武門出,這不光為瞭疏導人流,也是一條最佳的遊覽路線,因為當時的皇帝外出還朝時、文武百官上朝時、外國使節覲見時,都是要從午門進。

不過在達到午門之前,要先穿過兩個門,第一個便是天安門。來北京,必看天安門,這個舉行瞭開國大典的地方是咱們中華人民共和國的象征。天安門最初被稱為承天門,意喻為"承天啟運,受命於天",在清順治皇帝時期改稱為天安門,意喻為"受命於天,安邦治國"。

踏上外金水橋、穿過天安門城樓便來到瞭瑞門。端門是明代紫禁城的正門之一,也是清代皇城的正門,整個建築結構和風格與天安門相同。在明清時,這裡主要是存放儀仗的用品。

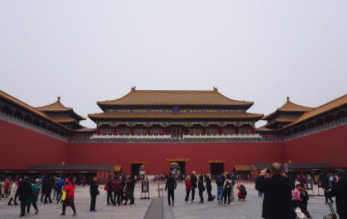

瑞門之後便是午門,也就是真正要進入故宮的地方,大傢網上預訂好的票也是在這裡查驗。古時文武百官上朝時也是在午門外集合好,午門上樓名“五鳳”,設朝鐘朝鼓,等時辰到瞭鳴鐘後,午門開,百官入。

不過午門對於大傢印象中最熟悉的莫過於"推出午門斬首"這句話,但斬首的地方並不是午門外的午門廣場,而是更遠的宣武門外的菜市口。不過午門卻是進行廷杖刑罰的地方,也卻有官員被"廷杖"打死,最著名的一次是明朝的"群臣哭諫左順門"事件,因為嘉靖皇帝不是正統皇子繼位,當瞭皇帝後非要把他爸媽追封為皇帝和皇後,一大批官員認為這違反皇傢禮法,進行勸諫,但嘉靖不聽,於是群臣在左順門大哭,想讓嘉靖皇帝撤回成命。嘉靖大怒,下令凡五品以下的拉到午門施以廷杖懲罰,結果180多人被打,17人致死。

除瞭廷杖刑罰之外,午門也是古代是皇帝立詔,或節日賜各種禮物的地方,如果有重大的典禮或者非常重要的節日,這裡還會陳設儀仗。

穿過午門,我們便正式進入瞭歷經六百年風雲變幻的故宮。故宮分為外朝和內廷兩大部分。外朝在故宮的前部,以太和殿、中和殿、保和殿三大殿為中心,文華殿、武英殿為兩翼,是皇帝處理朝政、舉行朝會、大典、頒佈政令的地方。

內廷在故宮的後部,以乾清宮、交泰殿、坤寧宮為中心,東西六宮等為兩翼,最後還個禦花園,是皇帝與後妃、皇子們居住的地方。簡單地說,外朝和內廷就是皇帝上班和居住的兩部分區域。這也是所謂的“朝廷”,即前面是朝,後面是廷。

遙想當年凌晨五點,文官、武官分別從午門的左掖門和右掖門進入,在內金水橋之南根據品級排好隊,然後依次過橋,到達太和門之前,等待皇帝到達太和門,開始一天的早朝。你一定覺得奇怪怎麼在宮門前上早朝,而不是電視劇裡演的金鑾殿內?對,電視劇隻是為瞭效果,而事實上,在清康熙帝之前,故宮的早朝一直都在太和門前。

業精於勤荒於嬉

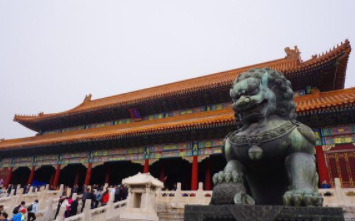

太和門是故宮最大、規格最高的宮門,也是外朝宮殿的正門,明朝初稱“奉天門”,後改稱“皇極門”,清代叫“太和門”。門前一對威武肅穆的銅獅子是故宮,乃至中國最大的一對古銅獅子。為保國泰民安,古代帝王在故宮中放置瞭很多瑞獸,人世間的百獸之王獅子就是其中之一。古人認為壯碩雄健的獅子不但可以避邪,還可帶來祥瑞之氣,所以在很多非常重要的大門前都會放置一對獅子。通常大門東邊為雄獅腳踩繡球,表示掌控國傢社稷;西邊為母獅撫慰幼仔,代表子嗣昌隆、代代相傳。

不過鎮宅的銅獅子仿佛並沒有起到應有的作用,故宮建成後百日,太和門之後的外朝三大殿就起瞭火,相傳朱棣因害怕是篡位、違背瞭天意所致,便在太和門前放條案,實行“禦門聽政”,以示勤勉,不刮風還是下雨,皇帝和群臣們都在此處露天上早朝。當然朱棣到底怎麼想的我們不知道,但“禦門聽政”是真的,隻是“常朝禦門儀”是在朱元璋南京開國時就已制定,後朱棣遷都北京,當時的奉天門自然就成瞭禦門聽政的場所。

明朝初期的帝王們絕對算得上是“創業者”的楷模,不僅早上五點上早朝,還要晚上七點上晚朝,不管天氣有多惡劣,幾乎365天全年無休。真的是“業精於勤荒於嬉”,明朝中後期,朱傢後世兒孫們再也吃不瞭這個苦,開始遊龍戲鳳、恣意妄為,尤其萬歷皇帝因大臣們不許他立自己喜歡的兒子為太子,慪氣長達20多年不上朝,不僅加快瞭明王朝的衰亡,也讓中國沒有趕上當時世界的新浪潮。

清朝入關後,清世祖順治在此舉行登基典禮,加封多爾袞為叔父攝政王,封吳三桂為平西王等活動也都是在這個太和門,當時叫皇極門舉行的,後康熙帝為瞭把“禦門聽政”搬到瞭乾清門。

太和門的西側是與故宮同歲的武英殿,初建時是帝王齋居、召見大臣的地方。明末農民起義軍領袖李自成攻入北京,成立大順政權,就是在武英殿草草舉行瞭即位儀式。清兵入關之初,攝政王多爾袞先行抵京,也以武英殿作為理事之所。清初武英殿作為皇帝便殿,用以舉行小型朝賀、賞賜、祭祀等儀典。康熙八年因太和殿、乾清宮等處維修,康熙皇帝曾一度移居武英殿。隨後在此還首開武英殿書局用於大量刊刻書籍,著名的四庫全書就是在武英殿校正繕寫的。

太和門的東側,是與它武英殿遙相呼應的文華殿,文華殿是故宮中唯一一座綠瓦的建築。明代初年文華殿是為皇帝常禦的便殿,明天順、成化兩朝,太子登基之前,先攝事於文華殿。後因眾太子大都年幼,不能參與政事,嘉靖十五年又改為皇帝便殿,後為明經筵之所。清代沿襲明朝舊制,仍在文華殿舉行經筵。到清末,西方列強侵略中國,文華殿曾做過接見外國使節的地方,所以這個小小的偏殿在國際上也有著大有名氣。

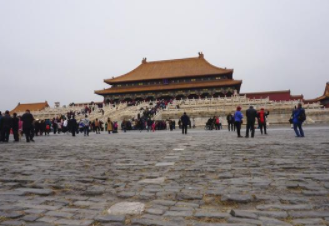

紫禁城的中心

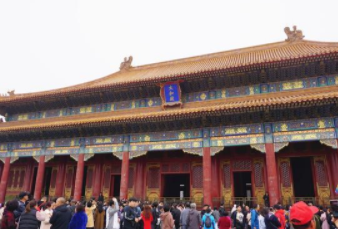

跨過太和門,氣勢恢宏的太和殿坐落在面積約3萬平方米、沒有一顆樹的太和殿廣場之中,這樣的空曠既能防止刺客藏身,又凸顯瞭獨一無二尊貴的氣勢。太和殿是故宮體量最大、等級最高的宮殿,“太和”出自《周易》,意為天地萬物和諧運行。

與太和門一樣,太和殿最初叫“奉天殿”,後改稱“皇極殿”,清代叫“太和殿”,不過老百姓都愛叫它金鑾寶殿。現今的宮廷劇中,總愛把它演成上朝的地方,其實不是,咱們前面講瞭,明清皇帝上朝的地方主要在太和門和乾清門,而太和殿是舉行國傢最高級別儀式和大典的地方,比如皇帝的登基、大婚、冊立皇後、宣佈進士名次、命將出征,和每年萬壽節(皇帝的生日)、元旦(農歷的大年初一)、冬至等重大活動。

腳下橫七豎八的磚道,是當年儀仗隊站班和文武百官們下跪參拜的地方。磚道中一尺見方的漢白玉方磚叫儀仗墩,是皇帝舉行大典時儀仗隊伍的站立點。文武官員則根據各自品位的高低,分別跪在丹陛(太和殿外的漢白玉臺基上)、禦路踏垛(臺基下,太和廣場中間一列位置)、丹墀(禦路踏垛兩側)三個不同的位置。

太和殿廣場記錄著很多歷史性的時刻,公元1661年,順治皇帝駕崩後的第二天,8歲的愛新覺羅玄燁在此舉行登極大典,從此開啟瞭盛極一時的康乾盛世。 1945年10月10日,侵華日軍宣佈無條件投降後,華北戰區正式受降儀式也在太和殿廣場舉行,那一天,也是故宮博物院建院20周年的日子。

8米高的三層漢白玉臺基望柱下,滿是沒有角的小龍頭,它們是龍的九子之一,名為螭首,因嘴大喜水,所以用作是排水。太和殿和後面的中和殿、保和殿同在一個面積約為二千五百平方米的漢白玉臺基之上,上面共有一千一百四十二隻螭首,所以雨天會呈現出“大雨如練,小雨如註,千龍吐水”的奇觀。

漢白玉臺基上有18隻香爐,象征著清朝的18個行省;一個古代計時器日晷和一個標準量器嘉量,分別象征著皇權,還有象征著長壽的銅龜、銅鶴香爐各種一對,它們既實用,又富有美好寓意,每一位帝王都希望千秋萬代、國運永昌。

重簷廡殿頂的太和殿處處彰顯著它高貴的地位,除瞭富麗堂皇之外,還是龍的海洋。外簷彩畫是最高等級的龍和璽彩畫,木質結構的各處都做瀝粉貼金龍紋,目光所及的地方都能看到行龍、升龍、降龍或坐龍,大殿裡裡外外約有16449條龍。不過最為精致的,要數大殿內蟠龍寶座上的十三條金龍瞭。

皇帝的雕龍髹金寶座通高172.5厘米,座高49厘米,座寬158.5厘米,座前腳踏高30厘米,寶座有一個“圈椅”式的椅背,由珍貴的金絲楠木制成,上面雕有栩栩如生的蟠龍,從中間向兩側扶手處逐漸走低,靠背背板平雕著陽文雲龍。整個寶座從上到下每層都有相應的裝飾紋樣,共有13條金龍盤繞,基座上鑲有大量寶石。寶座後的七扇龍紋髹金大屏風把整個大殿襯托得熠熠生輝。

古有俗語:帝都北京的中心在紫禁城,紫禁城的中心在太和殿,太和殿的中心在皇帝的蟠龍寶座之下。這把龍椅在曾經幾百年的風風雨雨中,都是最高權力的象征。

寶座之上的天花板上有一個盤龍藻井,龍頭下探,口銜寶珠,寶珠被叫做“軒轅鏡”,可以分辨真假天子。我們都叫自己炎黃子孫,炎、黃二帝被為尊為中華民族的“人文初祖”,黃帝號“軒轅”,所以舊時認為,隻有正統的皇帝才是黃帝的繼承者,才能受到軒轅氏的保佑。

所以李自成打到北京,推翻明朝的時候,也沒敢在太和殿登基,而是在咱們前面講得武英殿登基的。而袁世凱在竊取革命果實後,也想嘗嘗做帝王的滋味,但他終究沒敢坐在這尊龍椅上,而是重新打造瞭一張中西合璧的大椅。但他依舊怕軒轅鏡掉下來砸死自己,於是將龍椅往後移瞭兩米。

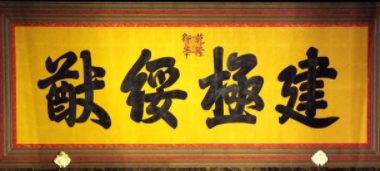

軒轅鏡上還隱藏著五座鎮殿符牌,不過我們完全看不到。太和殿醒目的匾額"建極綏猷"是乾隆皇帝的禦筆,意為:天子承擔上對皇天、下對庶民的雙重神聖使命,既須承天而建立法則,又要撫民而順應大道。不過原匾在袁世凱登基時被換下瞭,至今下落不明。

太和殿的屋脊上,騎鳳仙人帶著10隻脊獸默默地遙望著遠方,它們再也找不到任何一個屋簷有著與它們一樣的“隊伍”,因為它們是全中國級別最高的屋頂,隊尾手持金剛寶杵、帶著翅膀的猴臉“行什”是全國脊獸中的獨一份。不過說來原因也有些心酸,因為故宮太空闊,太和殿又太高大,所以屢遭雷擊起火。為瞭祈福,人們就在所有象征消災滅禍、逢兇化吉的瑞獸後面加瞭一個專門防雷降魔的“行什”。