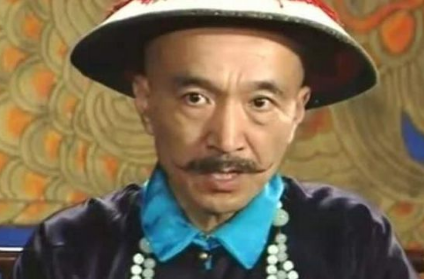

揭秘:歷史上真正的劉墉到底是個怎樣的人?

今天小編給大傢帶來劉墉的故事,感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

在1761年的時候,劉墉剛上任江蘇學政,也就是教育廳廳長,這時有人舉報,說沛縣有一個叫做鄢大勇的舉人辱罵瞭朝廷,在當時,“辱罵朝廷”這可是大事,於是劉墉開始審查,果然在這個鄢大勇的傢裡邊留用搜出瞭兩箱辱罵朝廷的書信,劉勇感覺事態嚴重,打算把整個案子查完之後再上報,可誰知在當地有學生把劉墉自費出版發給學生的書給燒瞭,目的是用來表達對鄢大勇事件的不滿。

燒書可是奇恥大辱啊,而劉墉一怒之下,就給乾隆寫瞭一封要命的奏折。他添油加醋的把辱罵朝廷,學生燒書兩件事的做瞭誇大的匯報,結果乾隆直接把鄢大勇給殺瞭,可以說,鄢大勇的死正是劉墉一手促成的,這跟他之前正直的形象成鮮明的對比。

再來說說第二件事,那就是當年轟動一時的《一柱樓詩集案》,一聽名字就知道這是文字獄,當時江南有個文人叫做徐樹夔,是一個富貴的閑人,他在生前寫瞭很多詩,隻是沒怎麼流傳出來,後來他的兒子為表孝心,於是就花錢請人把父親的作品編繪刻印出來,希望父親能夠青史留名,這本詩集裡面有一句詩“明朝期振翮,一舉去清都”,這句詩被人舉報,說他有反清復明的想法,那麼是誰捅出來的呢?

在電視劇和民間傳說裡面,制造這起冤案的人是和珅,然而事實上並非如此,是劉墉傳出來的,那他為什麼要這麼做呢?這件事表面上看,是為瞭維護朝廷的權威,但骨子裡就是想利用文字獄向乾隆邀功,這算是劉墉一生最大的污點瞭。

劉墉做官多年,慢慢地就看出平庸和糊塗不會功高震主,更能夠得到皇帝的喜歡,所以他寧願變得圓滑謹慎,可以明哲保身,這跟咱們印象中的劉羅鍋完全不一樣,所謂世上“人無完人”,我們不能太苛求別人瞭,官場如戰場,他也是為瞭生存而已,比起貪得無厭的和珅來說,還是要好得多,對此小夥伴們有什麼不一樣的看法和想法嗎,歡迎關註和留言討論,祝大傢生活愉快。