司馬光砸缸救的是誰?上官尚光是個怎麼樣的人?

今天小編為大傢帶來司馬光砸缸救的是誰?希望對你們能有所幫助。

史傢之絕唱,無韻之離騷。

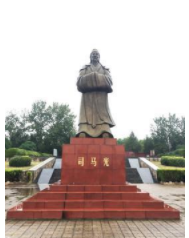

這是魯迅對於史記報以的最高評價。不過,在筆者看來,資治通鑒同樣配得上這一美譽,翻開此書,其中隱藏的種種真知灼見,足以成為後人之師。而作者司馬光也因此留名史冊。不過,除瞭撰寫資治通鑒的成就之外,後人記住司馬光,大多是因為司馬光砸缸的事。

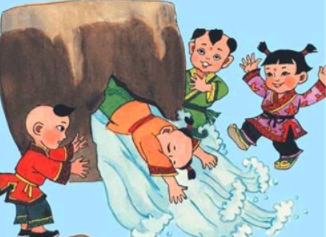

司馬光這一段童年故事被引用來教育一代代小朋友,老師們借此來灌輸重友誼,臨危不亂的品質。可或許很少有人關註過,那位被救下來的小朋友,未來取得瞭怎樣的成就,是一生碌碌無為,還是光芒萬丈。

被救下的小孩子名叫上官尚光。相比於對自己有救命之恩的司馬光,此人的成就似乎並沒有那麼顯赫,以至於筆者提出這個名字,想必不少人都一臉懵,此人究竟是誰?有做出什麼不尋常的事情嗎?

司馬光砸缸的故事之所以流傳後世,除瞭此事背後的教育意義之外,無疑是司馬光本人的光環加成。他未來獲得的成就似乎證明瞭,大人物在童年時期,往往也是不同尋常,總要有一些非凡之舉佐證其未來的成就。可相比於司馬光,上官尚光在當時倒也不是無名之輩,隻可惜沒有被後人記住的理由。

如今,翻閱史冊,有關於此人的記載是微乎其微,唯一可以確定的是,倘若細細追究那段司馬光砸缸的事情,此人的名字也會上榜,作為被救人出現。其後人移居城南,還特意在此處建亭,懷念昔日先祖受司馬光的救命之恩。此亭被命名為感恩亭。

顯然,上官尚光是一個知恩圖報的人,他不僅自己牢牢記住這份恩情,和童年夥伴之間保持友誼,還將這份恩情留在瞭傢族內部,讓後人銘記。現在光山縣處,居住著上官傢族的後人,他們的傢譜內還保存著這一段歷史。

其實,在筆者看來,司馬光的機智勇敢固然值得後人效仿學習,但是上官尚光的知恩圖報,和對待恩人的態度,卻也理應該傳承下去,被後人知曉。隻可惜,正史中隻記下來司馬光砸缸的事情,卻沒有記下後續的發展。

當時的司馬光父親在光州為官,而能夠和其平等相待的,傢中顯然也是當地顯貴,在成年之後,上官尚光恐怕也是踏上官場,成瞭高官,這才讓這個傢族有餘力曲建造一座感恩亭。可惜,縱觀歷史,一代代皇朝興起又隕落,其中又有多少地方官員。甚至歷朝歷代能夠留名史冊的,單單是官位顯赫還不足夠,還要有可圈可點之處。

正是因為對留名史冊的向往,古人才會生出三不朽之說。何為三不朽,即為立德立言立行。立行其實也可以被理解為立功,畢竟,在戰場上廝殺,戰獲無數功勛的猛將,想必在這過程中也不會碌碌無為,自然會被史冊記載,留名後世。

立德自春秋戰國之後,可謂是難之又難。春秋時期百傢齊放,這才讓每個學派都有發表自己觀點理論的權力,百傢齊放帶來瞭學術界的繁榮,也讓大量的有才之士為後人走出瞭許多條發展方向和路線。可後人想要在前人的路上踏出新的腳印,著實是難之又難。

立言則是文人的專屬,司馬光便可以被歸於此類。倘若以此標準去看上官尚光,單單修建瞭一座感恩亭去感謝恩人的作為顯然不足以留名史冊,但是在筆者看來,此人的感恩之心,恰恰是後人最應該學習效仿的優良品質。