揭秘:為什麼說雍正、乾隆兩朝不會出現九子奪嫡的情況?

大傢好,這裡是小編,今天給大傢說說清朝的故事,歡迎關註哦。

清軍入關以後,雖然在很多地方都采取瞭“清承明制”,但受之前部落式管理的影響,在很長一段時間內,還是延續瞭之前眾人推舉的方式選出儲君,這在清朝成立之初,顯得非常簡單高效,而且連年的戰爭,也能夠讓他們非常容易分辨出,哪個皇子更加勝任下一代君王,皇太極就屬於此類情況。

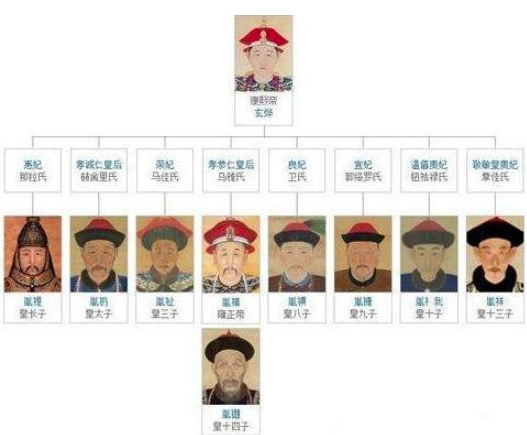

然而到瞭康熙朝,這一現象發生瞭根本改變。由於康熙皇帝子嗣眾多(24個皇子),且按照入關前的傳統,諸多皇子大部分都參與瞭軍務政務,背後都有自己嫡系力量,於是能力較強的大阿哥胤禔、二阿哥胤礽、三阿哥胤祉、四阿哥胤禛、八阿哥胤禩、九阿哥胤禟、十阿哥胤、十三阿哥胤祥、十四阿哥胤禵,先後參與奪嫡,上演瞭極其殘酷的兄弟相殘事件,也是就後世所說的“九龍奪嫡”事件。

雍正皇帝取得最後的勝利後,反思“九龍奪嫡”前因後果,決心改革立儲制度,於是創設瞭秘密立儲制。所謂秘密立儲制,也叫“秘密建儲”、“密建皇儲”,具體操作方法是:皇帝生前不立太子或者立太子而不宣佈,將太子人選寫入詔書,放在乾清宮正大光明匾額後,待皇帝去世後,當著王侯宗室、顧命大臣等人的面取出,當場宣佈下任皇帝人選。

此方法有三個好處:一個是避免瞭太子遭受其他皇子聯合攻擊;另一個是避免太子過早培養自己的勢力,威脅皇位;最後一個是可以調動每一個皇子積極性,防止有人自知皇位無望,自暴自棄。

果然,此後清朝再也沒有出現過“九龍奪嫡”這樣的事情。於是,很多人認為秘密立儲制從根本上避免瞭兄弟相殘,但是事實真的是這樣嗎?在回答這個問題前,不妨再看看另一個事實。

先說雍正皇帝,一共生育瞭10個,其中大阿哥弘暉、二阿哥弘昐、三阿哥弘昀、七阿哥福宜、八阿哥福惠、九阿哥福沛都尚未成年便去世瞭,也就四阿哥弘時、五阿哥弘歷、六阿哥弘晝、十阿哥弘曕活到瞭成年,其中四阿哥弘時還在24歲時被削除宗籍。所以也就六阿哥弘晝、十阿哥弘曕有與乾隆爭搶的機會,三選一,對雍正來說不是一個很難的選擇。

再來看看乾隆皇帝,一生共生育瞭17個兒子,其中大阿哥永璜、二阿哥永璉、三阿哥永璋、五阿哥永琪、七阿哥永琮、十二阿哥永璂,都沒有活過乾隆皇帝;九阿哥、十阿哥、十三阿哥永璟、十四阿哥永璐、十六阿哥,五人都是幼殤;四阿哥永珹過繼給瞭履親王、六阿哥永瑢過繼給瞭質郡王,不具備繼承權;剩下的人中,八阿哥永璇沉迷酒色且腳部有疾,十一阿哥永瑆醉心詩詞歌賦,十七阿哥隻求富貴不求皇位,篩來篩去,也就隻剩下十五阿哥永琰瞭。

縱觀雍正、乾隆兩朝,雍正皇帝10個兒子中,有6個比自己早逝;乾隆皇帝17個兒子中,有11個沒有自己活得長久。所以這兩朝看似子嗣很多,但真正有機會去參與奪嫡的人其實是少數。而且在這些人中,又有相當一部分人隻求富貴、不求皇位。

比如說乾隆最小的兒子永璘,很清楚自己作為小兒子,即便是參與奪嫡,成功的概率也很小,所以幹脆放棄奪嫡,轉而當一個富貴王爺,嘉慶登基後,他還討得瞭和珅的府邸,算得上富貴一生瞭。

當然,這也是與皇帝培養自己子嗣的能力有關,相比之下康熙皇帝的諸多兒子,平均能力還是要比雍正皇帝、乾隆皇帝的要好一些,這一方面是由於成長環境逐漸安逸,皇帝對皇子的約束逐漸加重,失去瞭諸多鍛煉的機會;另一方面,皇傢經常出現近親結婚的情況,後代的質量確實有所降低。

所以,秘密立儲制在避免兄弟相殘上,雖然起到瞭很大的作用,但是清朝皇帝子嗣質量一代不如一代也是事實。因此,從另一個角度來說,在避免兄弟相殘上,秘密立儲制度外因,而皇子質量下降才是內因,畢竟沒有瞭這麼多優秀的子嗣,自然也就不可能再上演“九龍奪嫡”的事情。比如說明孝宗朱佑樘,去世之時隻留下一個在世的兒子,好賴也就隻能是他瞭,根本不存在奪嫡這一說。

還有一個不可忽略的事實是,雖然雍正、乾隆兩朝成功避免瞭“九龍奪嫡”這樣的兄弟相殘,但皇子頻繁早逝,也讓兩位皇帝陷入瞭白發人送黑發人的痛苦之中。

魚和熊掌不可兼得,歷來就是如此。