西湖三傑中的嶽飛與於謙傢喻戶曉,另外一人為何知名度不高?

大傢好,這裡是小編,今天給大傢說說張煌言的故事,歡迎關註哦。

西湖旁邊矗立著三位民族英雄,他們並稱為“西湖三傑”。其中嶽飛最為人熟知,知道於謙的也不少(不是說相聲那個),但是第三位人傑卻鮮為人知。他的事跡,甚至比嶽、於兩位少保更加悲壯。他就是張煌言。

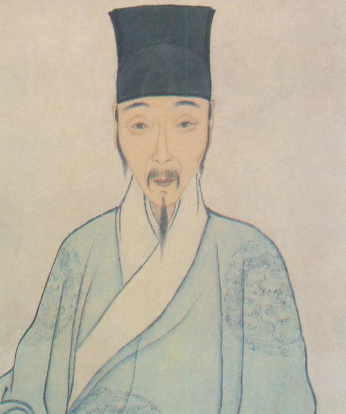

三傑之一的於謙祠

張煌言是浙江鄞縣人,能文能武。當時由於國事艱難,鄉試時不僅考文筆還要考騎射。張煌言張弓搭箭,連射三箭,皆中靶心,進而被點為崇禎十五年的舉人。而當他準備進京參加會試的時候,國都已經淪陷瞭。

清軍入關後,福王在南京登基,江南一帶的人民也立刻展開瞭不屈不撓的反清鬥爭,張煌言也摩拳擦掌準備北上勤王。隻是朱由崧太不禁打,不到一年就把南京丟瞭。張煌言等人隻能把紹興的魯王奉為監國,在天臺上準備組織抗清力量。

不久,清軍江南提督倒戈,張煌言前去接受投降。不想在吳淞口遭遇臺風,全軍覆沒,張煌言也被清軍俘虜。三天以後,水性和騎射俱佳的他趁著夜色逃瞭出來,還親手射殺數位清兵。回到營中的他因而更為人所看重瞭,很快就被升為兵部侍郎。

此時的魯王的抗清勢力基本都屯軍在山上,和土匪其實本質上差別不大,許多將領為瞭搞糧餉就縱兵搶掠。唯有張煌言對其部眾要求甚嚴,決不允許掠奪老百姓。他也因此獲得瞭“當世嶽少保”的稱贊。

可惜張煌言雖然有嶽飛之志,形勢卻實在比兩宋之交更壞。魯王政權幾次想從吳淞口突破不成,反倒是他的治所一再變遷,從岸上到舟山,最後被迫投靠金門的鄭成功去瞭。鄭成功雖然奉唐王為正朔,但對魯王也很恭敬。張煌言嘆道:“鄭大人始終一心為唐王,真是純臣啊!”鄭成功也拜道:“張大人也一心為魯王,和我有何不同呢?”兩人雖然侍奉的王爺不同,但是卻始終惺惺相惜,成為一生的至交。

在鄭成功的幫助下,魯王方面逐漸有瞭起色。順治九年,張煌言從崇明打到瞭金山;順治十一年,張煌言依次攻下鎮江、金山,艦隊已經開到南京燕子磯,他還親自祭拜瞭孝陵,江南幾乎全部光復;順治十二年,在鄭成功的幫助下,他又收復舟山,臺州光復。

然而這幾次戰役由於準備不足,且後援缺失,導致取得的戰果最終全部丟失。在戰鬥中,魯王方面還失去瞭張名振等幹將,使得他隻能自己去掉“監國”的名號,向華南的桂王稱藩。張煌言則繼續做他的兵部侍郎,負責東南一帶的戰鬥。

兩江總督郎廷佐想要招撫張煌言,寫瞭封親筆信給他。張煌言回道:“您的信備陳利害,換成庸人可能要當場跪倒給您磕頭,可我不會。我是為瞭天地大義、國仇傢恨才起事。軍事韜略本不是我所長,但是為瞭國泰民安,我也不得不登高一呼,反抗暴清!起兵十年,我早已心如鐵石,又怎麼會被你一封書信而說服!”

順治十六年,張煌言和鄭成功一起再次從吳淞口反攻。他親率十七艘輕舟,冒著清軍的岸炮渡過長江,順利攻陷瓜州。而後他又和鄭成功分兵,分別攻下六合、鎮江等地,並且合圍南京。

南直隸(蘇南皖南)一帶是明代統治的根基,民眾反清意識極強。王師一到,人民立刻群起而呼應。張煌言攻下南京上遊第一重鎮蕪湖以後,整個皖南幾乎望風而降,南直隸全境光復。明太祖開國的基業,在鄭、張二人手中回到瞭漢人的手裡。

清軍立刻組織起大規模反撲,四面八方的援軍源源不斷地開往南直隸。南明軍隊雖然有廣泛的民眾基礎,但實在是兵力不足,占據的州郡一時間又太多,因此節節敗退。張煌言也喬裝打扮一路從休寧跑到海上。他不曾想到的是,這一別將是永恒。

已經心灰意冷的鄭成功轉而去臺灣割據,而雲南的永歷帝也被吳三桂勒死。李自成殘軍、夔東十三傢也被清軍打怕,不敢出師。盡管張煌言一再請求他們出兵,得到的回應卻隻有官樣文章甚至是斷然拒絕。

隨著魯王的去世,南明朝廷的最後一絲餘脈也斷絕瞭。孤身海外的張煌言痛哭道:“我們這些人之所以在海上還堅持鬥爭,是因為皇室還有骨血。如今最後一絲骨血都沒有瞭,我們該何去何從啊!大明又如何才能光復啊!”

張煌言將部眾遣散,隻帶著幾個隨從來到懸澳島上隱居起來。隻是清朝政府並不想放過他,通過他的老部下得知他的行蹤以後,派人上島將其抓捕,捆往杭州。

浙江巡撫非常敬重張煌言,連牢房都沒讓他進。而張煌言此時已經看淡瞭一切,隻要速死。這位巡撫倒也沒有拿什麼高官厚祿來侮辱張煌言,決定同意他的要求。

臨刑之時,張煌言看著這片他曾經保衛過的錦繡河山,長嘆一聲:“大好河山啊!”寫下四首絕命詩,遂引頸就戮。劊子手的刀幾次都沒有砍下去。當張煌言的頭顱終於被砍下時,鬼頭刀也一折兩段,似乎也在為這位忠臣而悲戚。

在幾乎已經沒有什麼復國希望的順治十年以後,張煌言依然屢敗屢戰,甚至一度席卷整個江南。他的一片赤誠和愛國之心,使得他百年後也終於和嶽飛、於謙一樣,在西子湖畔,受到後世的景仰。