曾國藩手握數十萬湘軍精兵 曾國藩為什麼不敢擁兵反清朝

很多人都不瞭解曾國藩不反清朝的事情,接下來跟著小編一起欣賞。

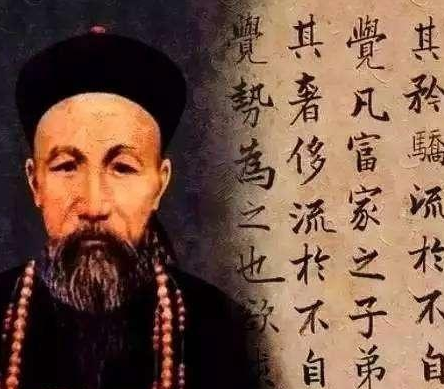

曾國藩,晚清中興四大名臣之首,中國近代第一人,幾乎是無人不知無人不曉。他之所以存在感如此強,就是因為他不辱使命,幫助清廷剿滅瞭近30萬的太平軍,繼而保住瞭大清江山,延續瞭清朝命脈。

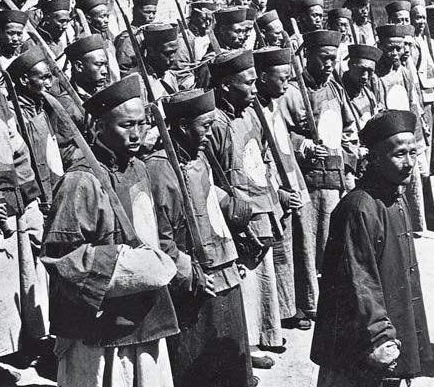

咸豐二年(1852年),太平天國運動爆發,曾國藩奉命組建湘軍,平息叛亂。湘軍在曾國藩領導下,經過十幾年的艱苦奮戰,終於力挽狂瀾,在同治三年(1864年)7月攻滅瞭太平天國,全殲太平軍。曾國藩本人也因為替朝廷立下瞭絕世奇功,被加封太子太保銜、一等侯爵,世襲罔替,並賞戴雙眼花翎。

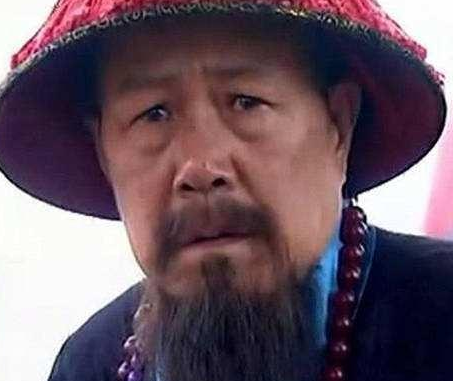

但是令人奇怪的是:當年八月,曾國藩主動奏請裁撤湘軍25000人,並馬上獲得朝廷批準。很多人納悶:曾國藩當時手握數十萬湘軍精兵,全軍士氣正旺,連弟弟曾國荃都勸他自立為王,為什麼曾國藩就是不敢擁兵自重呢?

許多人猜測瞭很多他不敢反叛清朝的原因:第一,曾國藩忌諱另外兩位猛將——左宗棠、李鴻章,所以不敢輕舉妄動;第二,湘軍雖然說是有30萬大軍,但是能真正被曾國藩所調用的也隻有10萬大軍,所以不足以和整個清軍對抗;第三,剿滅太平軍後,朝廷對湘軍不放心,派人嚴加監視湘軍,稍有風吹草動,便會下手。

上面的分析有一定道理,但是要真正弄懂曾國藩為什麼手握精兵而不敢自立為王的原因,還需要走進他的內心世界,瞭解他的人生經歷和為人,然後再做成客觀的評價。琢磨君研讀《曾國藩》的時候,終於找到瞭曾國藩不敢擁兵自重的三個真實原因,分享給大傢!

★1、懂得感恩,

曾國藩的祖父是個普通農民,由於大字不識,被一個秀才欺負瞭,於是他發誓要讓子孫後代發奮讀書,出人頭地。但是曾國藩父親天賦很一般,到瞭40歲才考上秀才,於是祖父將所有期望寄托在長孫曾國藩身上。

曾國藩也真的不負所望,21歲考中秀才,23歲考中舉人,27歲考中進士,入翰林院,正式踏上仕途之路。曾國藩在京為官那段時間,深得伯樂(道光皇帝)的賞識,十年七次升遷,從一個從七品的小官(翰林院庶吉士)一直升為正二品大員(內閣學士,禮部侍郎,兵、工、刑、吏部侍郎)。

所以在曾國藩看來,他是蒙受皇恩浩蕩和祖上積德,心中滿懷感恩之心,而無以報答,正如他在《曾國藩傢書》中所說:

“格外之恩,非常之榮,將來何以報稱?惟有時時惶悚,思有補於萬一而已。”(道光二十三年三月十九日)“孫名次不如陳文肅之高,而升官與之同,此皇上破格之恩也。孫學問膚淺,見識粗鄙,受君父之厚恩,乃祖宗之德蔭,將來何以為報?惟當竭力盡忠而已。”(道光二十三年三月二十三日)“餘蒙天恩,得升詹事府右春坊右庶子。”(道光二十五年五月初五日)“侄三次閾官,皆禦門時特擢,天恩高厚,不知所報。”(道光二十五年十月初一日)

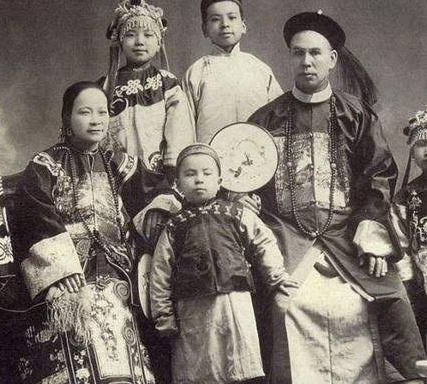

而且,清朝還有一個誥封制度,即:對現任文武官員的祖父母或父母贈予爵位名號,而且是高一級的封賞。曾國藩每升遷一次,他傢中的祖父母和父母都會爵位升級,曾國藩也會將相應的封賞衣服和官帽寄回傢,這些朝廷的賞賜與恩澤都讓曾傢在當地很有面子和地位。所以說,不管是曾國藩和其傢人都對道光皇帝感恩戴德。

道光皇帝去世後,咸豐繼位,而且咸豐皇帝繼續賞識和重用曾國藩,不僅虛心接受瞭曾國藩在奏章《敬陳聖德三端預防流弊疏》中的批評,而且升任曾國藩為刑部右侍郎。從道光皇帝到咸豐皇帝,都如此器重自己,於是曾國藩更加感恩戴德,誓死要為皇帝分憂艱難,肝腦塗地。

正如曾國藩在傢書中所言:

“餘之意蓋以受恩深重,官至二品,不為不尊;堂上則誥封三代,兒子則蔭任六品,不為不榮;若於此時再不盡忠直言,更待何時乃可建言?餘敬體吾父之教訓,是以公而忘私,國而忘傢。計此後但略寄數百金償傢中舊債,即一心以國事為主,一切升官得差之念,毫不掛於意中。”

意思就是說:

我自己所受的皇帝恩澤太深重瞭,官到瞭二品,不能不算尊貴;堂上大人則封賞瞭三代,子女又承蔭任六品,不可謂不榮耀;假設在這種時候,再不盡忠直言,那還等什麼時候進言呢?

父親每次傢信,都教育我盡忠報國,不必掛念傢裡,我恭敬地體會父親的教訓,所以,以公而忘私,因國而忘傢。今後,準備隻略寄幾百兩銀子,清還傢裡的舊債,便一心以國傢大事為主,一切升官得到差使的念頭,絲毫不掛在心上。

由此可見,曾國藩打內心裡感激清朝兩位皇帝賞識和重用,又怎麼敢欺君罔上,擁兵自重,自立為王呢?

★2、求缺惜福,

曾國藩飽讀詩書,自幼就養成瞭“求缺惜福”的思維習慣,即:好事不能過頭,過頭瞭就會招致災禍。所以,他每次獲得上天好福氣的時候,就讓自己福分少一點,不求十全十美,甚至不惜舍財免災。

比如說,他從翰林院檢討(從七品)升為翰林院侍講(從五品)後,就往傢裡寄去瞭1000兩銀子,而且告訴祖父說:其中600兩用以傢中還債,剩餘400兩用以饋贈親友族人。曾國藩還向傢人解釋原因,說道:

“一則我傢氣運太盛,不可不格外小心,以為持盈保泰之道,舊債盡清,則好處太全,恐盈極生虧,留債不清,則好中不足,亦處樂之法也;二則各親戚傢皆貧,而年老者,今不略為資助,則他日不知何如。”

意思就是說:一是我傢氣運太盛瞭,不可以不格外小心,要註意持盈保泰的道理,舊賬還盡,好處最全,恐怕盈到極點便轉為虧損,留點債不還清,那雖美中不足,但也是處於樂處的辦法;二是各親戚傢都窮,而年老的,現在不略加資助,以後不知怎麼樣。

還比如,曾國藩在道光二十六年仕途平平,六弟也參加鄉試不中,傢人都很憂愁,曾國藩反而覺得還高興,他的解釋是:

“蓋天下之理,滿則招損,亢則有悔,日中則昃,月盈則虧,至當不易之理也。男毫無學識,而官至學士,頻邀非分之弟,祖父母、父母皆康健,可謂盛極矣。”

眾所周知,物極必反,太滿就會招致損失,位子太高容易遭致敗亡,太陽當頂便會西落,月亮圓瞭就要殘缺,這是千古不易的道理。曾國藩自認為學識不夠,但做官做到學士,還多次得到不該得的榮譽,傢中祖父母、父母又都健康,可以說是盛極一時,就已經很知足。所以,他不敢謀求非分的榮寵,但求堂上大人睡眠飲食正常,全傢平安,這就是最大的幸運!

通過列舉《曾國藩傢書》中的兩個小例子,我們可以看出:求缺惜福、盈虧平衡的思維已經深入他的內心,他不敢去奢求過分之想,隻是求“花未全開月未圓”的美好人生境界,穩穩當當過完一生足矣。所以他不去擁兵自重、自立為王,也是很好理解的!

★3、不貪名利,

曾國藩多次在傢書中表示自己官至二品,已經很知足瞭,但願能夠告老還鄉,照顧父母,以盡孝道。要知道,曾國藩從道光十九年(1839年)離開傢鄉,一直到咸豐二年(1852年),整整14年都身居京城,沒有機會回傢看望祖父母、父母和叔父母,而就是在這其間,他的祖母、祖父先後去世,他是悲痛萬分,但也不敢和不能回去奔喪。

在曾國藩看來,有得必有失,自己升官瞭,親人卻一個個離自己而去,而自己盡不到半點孝道,所以他寧願舍棄官職,回傢好好照顧父母,與兄弟姐妹團聚。但是自己又身在官場,身不由己,一切要聽朝廷安排。

咸豐二年6月,曾國藩被任命為江西鄉試正考官,準備借此機會與傢人團聚,沒想到途中聽聞母親去世,於是馬上回傢奔喪。正巧,洪秀全領導的太平運動爆發,朝廷命令曾國藩和湖南巡撫張亮基辦理團練,用以剿滅太平軍。於是乎,曾國藩從辦團練到創辦湘軍,走上一條不歸路,征戰瞭10多年,直至最後完全平息太平運動。

所以說,曾國藩的內心是不貪高官厚祿的,他隻想安安心心過老百姓的日子,但是大趨勢和朝廷都不允許他那樣做。

其次,曾國藩更是不貪錢財!

在道光二十九年三月二十一日,曾國藩寫個弟弟的傢書中,他說道:

“予自三十歲以來,即以做官發財為可恥,以宦囊積金遺子孫為可羞可恨,故私心立誓,總不靠做官發財以遺後人,神明鑒臨,予不食言。故立定此志,決不肯以做官發財,決不肯留銀錢與後人。若祿入較豐,除堂上甘旨之外,盡以周濟親戚族黨之窮者。此我之素志也。”

曾國藩從30歲後立志做聖人,以做官發財為恥辱,也發誓決不留錢財給子孫,多餘的錢都用來孝敬父母,幫助親戚朋友。而且曾國藩還說,如果自己退休後,隻有兩樣東西:一是藏書,二是衣服,書要收藏在“利見齋”,大傢可以一起看,但兄弟和後輩都不能私自拿取一本,衣服和諸位兄弟抓鬮平分。

看到這裡,我們不得不佩服“完人”曾國藩,他不虧是被人稱之為聖人!所以說,曾國藩打內心都不貪名利,他也不想稱王稱帝,自然不敢也不想擁兵自重、自立為王瞭!

以上就是琢磨君根據《曾國藩傢書》,深入曾國藩思想內心,分析得出的曾國藩不敢自立為王的三個真實原因,希望對大傢有幫助!