古代一斤為什麼會等於十六兩 此事還和秦始皇有一定的關系

還不知道:一斤等於十六兩的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

在科技高度發達的今天,稱重量早已經完全電子化瞭。但這在過去,是無論如何也不敢想象的事。特別是秦大帝統一瞭六國之時,面對著破碎江山,百廢待興。尤其是文字、度量衡、錢幣等日常多用之工具,因為不同國傢不同規則,讓國傢秩序根本無從談起。於是,秦大帝上演瞭一場歷史前所未有的統一之舉。

一斤等於十六兩,是起源於秦朝的衡器制度,它的設計有講究

秦大帝要統一的事當然很多,而這其中便包括瞭衡器的標準。所謂衡器,用白話來說就是重量的計算工具。畢竟,社會要興起,百姓要生存,都離不開生意經。哪怕是種田呢,打下的糧食不也要稱重嘛。

於是,秦大帝指令丞相李斯去搞定度量衡問題的換算方法。李斯比較能幹,開始的時候,他三下五除二,用十進制將體積、長度給搞定瞭。比如1尺=10寸、1鬥=10升,以此類推,用起來還是比較方便的。

但到瞭重量這件事上,李斯為達到真正的公平,他經過非常多面的調查,並且加入瞭實驗的數據,最終將衡制單位確定為:銖、兩、斤、鈞、石,而且衡制也完全打破瞭十進制的“度、量”制,從而得到全面細化。

首先,李斯將一兩分為二十四銖,即1兩=24銖。之所以如此,是因為有些東西是非常金貴的,而有些東西又必須要特別精準,比如黃金、藥材之類,那就是絕對不能差距太大的。所以,一兩必須細化為二十四銖,這樣在使用時就可以供人們用半兩、三分之一兩、四分之一兩等以此類推。

其次,李斯規定一斤為十六兩,即1斤=16兩。這也是有說法的,當時的天平相對簡易,通常人們使用斤時就是以2的四次方為主。如此一來,一斤等於十六兩就變成瞭十六進制,從而也形成瞭古人所說的半斤等於八兩的說法。

另外,李斯按士兵口糧的計算方法,將一鈞定為三十斤,即1鈞=30斤。據說當時人們將一個月分為四周,一個士兵一周的口糧便是30斤。李斯也是夠能實物利用瞭,這倒省去當時的計算麻煩瞭。

最後,一石等於四鈞(在這裡要說明一下,“石”應該讀為dan,而不能讀shi)即1石=4鈞。這也就很容易理解瞭,一個士兵,一個月一石糧食。反正古時候有一個好處,重量單位都不是很大,石已經可以滿足當時重量使用所需的最大量瞭。

通過這些就可以看出來,古人制定重量單位時是有著很深入的生活瞭解的。至於傳說的秦大帝要求李斯“天下公平”為十六畫,於是李斯就順水推舟定瞭個十六進制的一斤等於十六兩,這實在有點太兒戲。秦大帝作為統一六國的威嚴風范之帝,是萬萬不能容許手下如此不重視自己千秋大業的。

十六金星秤中所包含的學問,連天上星宿都被對號入座瞭,古人要的就是個安心

既然知道瞭一斤等於十六兩,半斤等於八兩的古代重量單位換算,那我們就不妨再多瞭解一下那時生意人最常用的十六金星秤。所謂十六金星秤,直白點講,就是古時候的桿秤。

那古時候的桿秤與新時代的桿秤有什麼不一樣呢?這個問題不怎麼高級,但有必要普及一下,那就是古秤為十六兩一斤,而新秤則是十兩一斤,雖然它們長得都差不多,但若看錯瞭,那差的可就遠瞭。

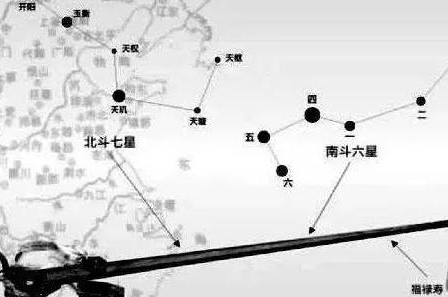

還說這十六金星秤,這是秦大帝統一瞭重量單位之後的產物,它比天平方便,而且更精準。不僅如此,對桿秤上的十六顆星也有著非常高大上的涵義:取自南北鬥共十三顆星,外加福、祿、壽三顆,總計十六星,一兩就是一顆星。

據說古時候做秤是一件非常講究公德的事業,較準方面要求極嚴,一絲一毫也馬虎不得。所以,秤上的福、祿、壽星又被視為天、地、良心,有它為證此秤的標準與公正性。

古人也非常信奉這種說法,在他們眼裡,做生意也好,秤重量也罷,那是實錘操作。如果有人敢在秤上做手腳,說法就大瞭:差一兩,福不全;少二兩,祿折損;扣三兩,你就別想得到福、祿、壽這樣的福報瞭。看人傢古人,咒人不帶一點臟字,讓你自己心裡就先過不去瞭,水平真是高。

當然,十六兩制是李斯定下的不假,但十六兩金星秤就與他無關瞭,至於是誰,一時還真不好說,反正我們記住它包含的意義是古人智慧、哲學的匯總,這就足夠瞭。

其實對於為什麼重量單位是十六兩制,古人也有另外的說法:這是四時與四方的相乘,也就是春、夏、秋、冬與東、西、南、北的總體呈現,代表瞭這樣的結果為所有時空都能被接受的意思。

這種說法感覺確實高大上許多,但古人十六兩制的金星秤用瞭兩千多年,一直到新秤出現,也就是十進制的重量單位統一之後才被取代。所以,十六兩金星秤到底是誰發明的已經不重要瞭,我們隻要瞭解這其中所寄予的期望與古人淳樸的“公平”意識,那便是對十六金星秤最好的認同瞭吧。

其實,就我們現在所講的稈秤來說,可能很多人都不認識,它已經淡出人們視線多年瞭,特別是在城市當中,這樣的稈秤實在難覓其蹤。今天,我們講稈秤也好,講十六兩制也罷,事實上都是追求一種歷史態度。因為它本身的使用意義已經沒有瞭,隻有它所留給我們的有關“公平”的追求態度才是最真的本質,這值得我們一直追求並銘記。