元朝皇室對鐵鍋到底有多重要 江山可以丟,沒鍋卻不行

今天小編給大傢準備瞭:元朝鐵鍋的文章,感興趣的小夥伴們快來看看吧!

羊肉

沒人叫好的元朝,卻給中原帶來好口福

譬如我們已有的影視、文學作品,歷朝歷代都有巨著名篇,尤其皇傢戲份比較重,濃墨淡寫總是情。可是沒有元朝的隻字片墨,好像就沒有過這個朝代似的。其實元朝皇傢底子很硬,成吉思汗親手打造的基業。忽必烈進攻中原,滅瞭南宋,並根據《易經》裡的

大哉乾元

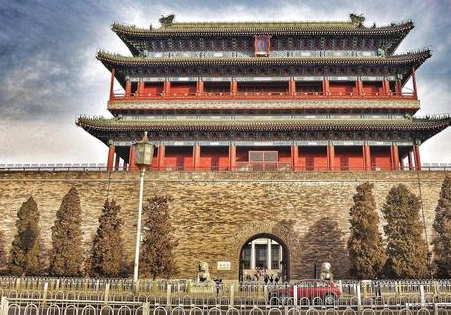

取國號為“大元”,定都北京城,叫“都大都”,是為中國歷史上第一個漢族之外的少數民族政權,也是最短命的王朝。從公元1271年建都北京,到1368年朱元璋大明王朝成立,統治中原98年。

綜合評價,元朝統治者98年治理很失敗,主要表現在不服水土上。譬如他把國人分成四個等級,搞種族歧視。蒙古一等人,色目二等人,漢族三等人,淮河以南四等人。激起漢人強烈抵觸,結果被一個“叫花子”出身的朱元璋給滅瞭。

不過,單從飲食文化角度,元朝統治者卻有三件事情可圈可點:

——帶給中原白酒生產技術,讓老百姓有瞭喝得起的酒。

成吉思汗橫掃歐亞大陸期間,見識過很多先進技術和新產品。比起大宋王朝統治者,算是見多識廣的新潮一派。蒙古寒冷氣候,牧民的豪放性格,就有瞭高度蒸餾酒的釀造技術。至於從哪裡得到的,馬背上的民族怎麼會有那麼新潮的技術,至今找不到根據,他們也不說。

此前在中原大地,占據絕對市場的是黃酒,為世界三大古酒之一。因為很耗糧食,一般百姓喝不起,為達官貴人上流社會主要飲品。高度蒸餾酒的耗糧比率低,而且喝很少的量卻有喝很多黃酒的醉酒效果,綜合經濟指標能被百姓接受。所以,一旦引進,很快發展,成為百姓主要酒水,也因而被後來的明朝譏諷為“苦酒”、“臭酒”,有著勞苦大眾喝的酒的含義。

這一點有李時珍為證,他在《本草綱目》裡說的詳細:

燒酒非古法也,自元時始創,其法用濃酒和糟入甑,蒸令氣上,用器承取滴露,凡酸敗之酒皆可蒸燒。近時惟以糯米或黍或秫或大麥蒸熟,和曲釀甕中十日,以甑蒸好,其清如水,味極濃烈,蓋酒露也。

——讓全國人民吃上香豬肉。

但看我國吃肉歷史,宋朝以前百姓吃雞鴨魚肉,有權有錢人吃羊肉,很少吃豬肉。到瞭宋朝,經濟大發展,官吏隊伍龐大,且實行配給制,羊肉嚴重不足,根本不夠吃。才開始調取豬肉,納入官吏配給制之內。可是人們根本不喜歡吃豬肉,因為很腥很騷,難以下咽。官府的辦法就是盡量征收小豬,不到一歲的豬,味道要好點。

為什麼會這樣?因為之前不知道給豬去勢,從小長大都渾圓天成,公豬是公豬,母豬是母豬,不會制造太監豬。凡吃過這種豬肉的都知道,難吃的一逼。蒙古人帶來瞭他們牛羊的去勢技術,用到豬的養殖,給公豬去勢叫做“騸”,給母豬去勢叫做“劁”。去瞭勢的豬不僅長得又快又肥胖,而且肉香瞭,不再騷臭。人們終於吃到香香的豬肉,於是養豬吃肉成瞭每個傢庭的標配,傢傢都養豬,過年有肉吃。

——坐享其成的同時,保持發達的冶金業和飲食業得以為繼。

三百多年的大宋王朝,對飲食文化重大貢獻,是讓鐵飯鍋普及到傢傢戶戶,促使瞭美食的大發展。蒙古人入主中原,算是坐享其成,盡情享受著鐵鍋烹飪出來的美食。當然也保護著冶金業和飲食文化的正常運行。但也為其被朱元璋趕走以後的日子留下很大的隱患。我們往下看:

丟瞭江山又如何?沒瞭鐵鍋很難受

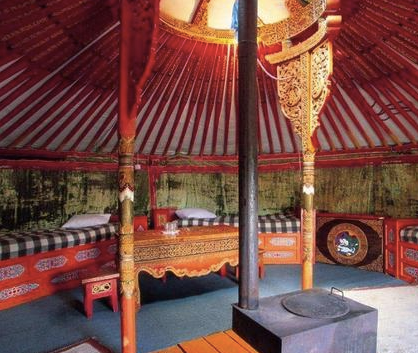

——中原的錦衣玉食消磨瞭馬背上的剽悍。

西方有句諺語,說的通過三代人持續努力才可以養成貴族,不是老王的小太太那樣,張口閉口之間就成瞭貴族。元朝皇傢卻反著修養,不出三代就屢屢養出敗傢子。或許是馬背上的顛簸慣瞭,入主中原後,很快被錦衣玉食迷住,不再想那草原的自由奔放,沉醉在燈紅酒綠之中。以至於不到百年時間,曾經橫掃歐亞如卷席的勇士們,早被美酒美女泡的不堪一擊,讓一幫子農民給打敗,掃出中原。以至於這段歷史,中原不提,蒙人也不提,都當做祖先的不光彩。

——江山可丟而鐵鍋不能沒有。

江山丟瞭就丟瞭,沒什麼大不瞭,馬背上的民族想得開。可是,元朝統治者做夢也沒想到,人被趕回故土,日子卻再也回不到過去。自由逍遙的生活竟然毀在一口鐵飯鍋上。

大元朝的皇傢貴族回到北部草原後,失去瞭中原豐厚的物質支撐,開始感到瞭不習慣,不是美味佳肴,也不是夜夜笙歌,春帳銷魂,而是再也想不到的尷尬,居然在煮肉上發生嚴重問題。以前統治中原,本土物資需要都隨時無條件予以滿足供應,要什麼供給什麼。如今削回老傢,各種物資斷瞭供。其他還好說,草原人生活簡單慣瞭,可是沒瞭鐵鍋可是咋辦?《明經世文編》裡這樣說他們:

生鍋破壞,百計被漏用之,不得已,至以皮囊貯水煮肉為食。

民間傳說更細致,說是因為他們不會打造鐵飯鍋,又沒法用容易破碎的陶鍋,原來的鐵鍋,用久瞭會壞。先是用錮戮之法,就是後來東北說的小爐匠,

想盡辦法把小縫隙修補瞭,湊合著用。實在沒法補,破洞太大,無法收拾,隻有忍痛丟棄,用羊皮裝水煮肉。可以想象下,羊皮當鍋煮肉能用幾次?長年累月怎麼辦啊?愁死人。這還不算嚴重:

經年無從得鍋,間有臨帳借鍋而煮食,或以馬易鍋。

多年買不到煮飯鍋,隻能搬傢到有鍋的人傢為鄰,目的是方便借飯鍋。或者幹脆點,用我的馬換你的鍋吧。還有更嚴重的:

分子嫁女,有一鍋而各分其半。此情頗真,亦可憫也。

把女兒養大,嫁出去,必須的彩禮就是鐵鍋,不要馬兒不要牛,就要把你傢鐵鍋分一半吧。這樣的彩禮,現在看來是個笑話,可那時候卻是事實。沒那一半的飯鍋就別娶媳婦瞭。

——回到北部草原的蒙族人為什麼不自己造鐵飯鍋?

其實在宋代,蒙古人還沒想著中原好事的時候,北部契丹的大遼國就有比較發達的冶金業,鍛造技術也很先進。一是他們有礦產資源;二是有鍛造技術;三是和宋朝有密切的貿易往來。有語言方面的考證,“契丹”有鑌鐵含義,“遼”也有鐵的意思。可是鐵木真的地盤沒有鐵礦,當然也沒有冶煉業和鍛造業。用現在的話說,鐵鍋隻有完全依賴進口。中原不供貨,那就抓瞎,結果就是這樣的悲催。

邊境戰爭降級,不為奪天下,隻為搶鐵鍋

——文化觀念的差異讓敗走中原的蒙古人忍無可忍。

按照外交慣例,蒙族人跟後來二戰後的日本人一樣,承認戰敗,服你大明王朝。可是我沒有鐵飯鍋啊,我的子民不是揭不開鍋,是沒鍋可揭!跟你買,拿牛馬跟你換還不行嗎?大明王朝說可以。可是明朝的對外貿易制度有點奇葩,你來買、拿東西交換都行,但是要按我的規矩來。

明朝的外貿規矩叫做“朝貢貿易”,核心內容是:一是你先要取得進貢的資格。我們的貿易不是貿易,是你們臣服進貢,然後你們要求的貨物是我大明皇帝的賞賜;二是你需要我的物資,要先呈報詳細清單,待我方嚴格審查,確保對我大明的國防和經濟民生無妨害,再審查你方進貢貨物。兩相落實無誤,才行交換發貨。如此一來,不是十天半月的事,一年半載還不能正常完成交易。正應瞭一句老話:“急漢子遇到慢郎中”,沒鍋煮飯是你的事,我的程序要走完。如此一來,生性耿直的草原雄鷹怎能忍受?再不給就搶!

——剽悍的蒙族啟動瞭頻繁的邊境戰爭。

本傢領地的子民沒瞭煮飯鍋,可不是件小事,比沒瞭牛羊還重要。可是自己沒法生產,明朝又拿捏不賣,沒辦法,搶他娘的。還是《明經世文編》裡說的:

每次攻城陷堡,先行擄掠,以得鍋為奇貨。

先是不斷發起邊境之戰,攻城略地,不為占領,隻為搶鍋。俺答汗直接上書嘉靖皇帝:

以求貢不得,故屢搶。許貢,當約束部落不犯邊。

說我不是故意的搶飯鍋啊,你們要賣我就不打瞭。這是嘉靖28年的事。到第二年6月,還沒得到朝廷答復,俺答汗就率領大軍,浩浩蕩蕩打到北京城下。但卻圍而不打,目的很明確,再不給我鐵飯鍋,我就要滅瞭你!大明朝廷也心知肚明,知道他們不是為瞭奪取江山。在答應開展正常貿易後,俺答汗退兵回蒙。這就是明史上著名的“庚戌之變”。

——大明王朝也難受,為此糾結幾百年。

這麼一個鐵飯鍋的供求矛盾,明王朝也不想升級。可是,滿足供給吧?害怕他拿去鑄造兵器;不給貨吧?他們老是邊境騷擾,不僅邊民不得安生,而且確有亡國之虞。

為此,雖然答應瞭俺答汗的要求,依然堅持外貿制度限制,反正你急我不急,又不是拒絕你,以拖為主。表現在不斷拒絕對方合理要求,包括本朝的合理化建議。譬如蒙方多次提出“破鍋換新鍋”的要求。你不是擔心我毀鍋造兵器嗎?我把破鍋還給你,始終保持擁有量,不會不要飯鍋造兵器吧?朝廷也不斷有大員上奏,建議用鐵鍋換邊境平安。還有內行建議,說是廣東的鐵鍋不能重鑄,建議賣給他們廣東的鐵鍋。原來當時廣東是澆鑄的生鐵鍋,不是鍛造的熟鐵鍋。蒙族沒有鑄造技術,拿去也不會重鑄兵器。就這也不行,百般抵賴,死活不放開。

就這樣一直糾結到瞭大明王朝的滅亡,清朝才把與蒙族的鐵鍋貿易放開,瞭結瞭三百多年的公案。