中國古代的“避諱文化”,避諱是怎麼形成的?

今天小編為大傢帶來中國古代的“避諱文化”,希望對你們能有所幫助。

中國的古人很有意思,一個人不但有姓有名,還有字,許多人還有號。

比如偉大的詩人李白吧,姓李,名白,字太白,號呢?青蓮居士,又號“摘仙人”。

是不是夠復雜的?

還有更復雜的呢,許多人明明有名字,你卻不能叫,你說奇怪不奇怪?

這是什麼說法?這是我國古代的一種特有文化,叫做避諱文化。

避諱是怎麼形成的呢?

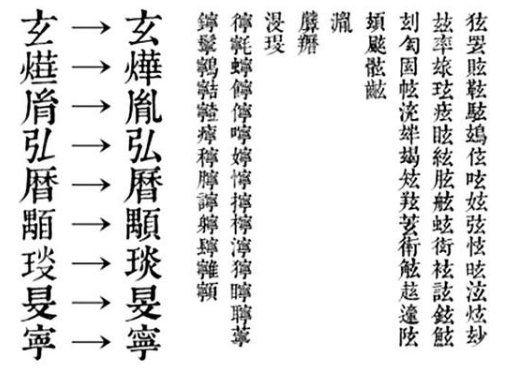

古代的君王,或者傢族中輩分比較高的尊親,他們為瞭顯示自己的威嚴,特此規定,人們在說話或者行文時,不得對他們直寫其名,而要以別的字相代替。

如果違反瞭規定,要受到什麼懲處?老百姓倒還不太嚴重,隻是說某人不懂禮貌,缺乏教養。

要是沖撞瞭官府或者皇傢,那麻煩就大瞭,甚至會以大不敬的罪名遭到滅族的處罰。

公元1726年(雍正四年),清朝海寧人查嗣庭擔任江西主考官,所出試題用瞭《詩經》中有“維民所止”一句。

有人說他居心叵測,“維止”二字意在削去“雍正”二字的頭,雍正聞聽盛怒。查嗣庭傢被查抄,又翻出許多文字資料,最後查嗣庭被戮屍示眾,兒子處死,傢屬流放。

以上是人間慘劇。

當然,除瞭那些悲慘的事件外,鬧出的笑話也不少。

北宋時,常州的太守名叫田登,為人專制蠻橫,他規定要避諱他的名字,誰誤犯瞭他的名字就生氣,吏卒大多因此挨板子。於是人們不得不把“燈”叫作“火”。

這一年正月十五擺設花燈,允許民眾進城觀看,吏卒要寫高適,這可犯難瞭。尋思半天,寫出告示來公佈在集市上:“本州依照慣例,放火三天。”

後來老百姓諷刺田登說:“隻許州官放火,不許百姓點燈。”

呂後是劉邦的原配,劉邦死後,呂後稱制。那是權傾朝野,所以,對於她的稱呼也必須避諱。呂後名呂雉。書生們遇到“雉”字,不能寫,要避諱。這麼避諱呢?“雉”的原意就是野雞的意思,那以後凡是遇到“雉”,都用野雞代替吧。好在那時候野雞這個詞還比較純凈,要是呂後知道瞭過瞭千百年後,“野雞”變成瞭別的意思,那是博士們有十個腦袋都不夠砍的。

不光老百姓也避諱皇帝傢,就是神佛也一樣要遵守這個規矩。

救苦救難的“觀音菩薩”神通廣大吧?那也逃不過凡間“避聖諱”的陋習。其實“觀音菩薩”在傳入中土時,原名全稱是“觀世音菩薩”。後來唐朝的李世民登基瞭,他的名字中有個“世”字,怎麼辦呢?正常“避聖諱”吧,於是就把“觀世音菩薩”的“世”字給去掉瞭,變成瞭今日的“觀音菩薩”。

南宋錢良臣,傢教非常嚴格。所以,他的兒子從小就十分聰明和孝順,對尊親的名諱牢記於心。平日裡讀書時,每遇見“良臣”二字,就改呼為“爹爹”。有一天,他正在讀《孟子》,其中有一句“今之所謂良臣,古之所謂民賊也”。讀到這裡的時候,習慣性地大聲念叨:“今之所謂爹爹,古之所謂民賊也。”

此話一出,同堂學子們笑聲一片,連素來嚴厲的教書先生都不禁莞爾一笑。

為瞭避諱尊親,硬將慈父變成瞭民賊,豈能怪別人要忍俊不禁瞭。